L’idée d’un article sur les rapports entre auto-édition et bande dessinée numérique m’est venue dans le courant de ma réflexion historique sur la bande dessinée numérique en me rendant compte qu’il pouvait s’agir là d’un axe fort de son évolution. Et puis trois évènements consécutifs m’ont poussé à vous faire part de ce sujet qui est d’une certaine manière dans l’actualité. Sur le blog universitaire des Carnets de la bande dessinée, qui rassemble plusieurs chercheurs universitaires, Sylvain Lesage a ébauché ses propres réflexions sur la question de l’auto-édition dans la bande dessinée en prévision du colloque de Liège « Figures indépendantes de la bande dessinée mondiale » auquel il a participé, et qui a eu lieu cette semaine. Sylvain Lesage travaille sur la période d’avant 1990 et souligne à quel point le sujet de l’auto-édition a été très peu étudié en tant que tel alors qu’il y a matière à réflexion. Dans ce même colloque de Liège, Anthony Rageul, militant pour un investissement des auteurs dans les potentialités du numérique, a présenté par ailleurs une communication qui porte justement sur les possibilités d’auto-édition à l’heure numérique (à laquelle je n’ai malheureusement pas pu assister, mais dont on peut trouver l’abstract ici). Enfin, ceux qui suivent l’actualité de Manolosanctis auront appris que le jeune éditeur a annoncé que, pour 2012, il se transformait radicalement, notamment en cessant toute publication papier. C’est un « nouveau modèle », qui est lancé, modèle qui est présenté comme un soutien à l’auto-édition des auteurs… Quelle mouche a piqué Manolosanctis ? Et pourquoi la question de l’auto-édition revient sur le tapis en pleine émergence de la bande dessinée numérique ?

L’auto-édition des professionnels sur Internet : un passé certain

J’aurais tendance à croire, connaissant le « flair » dont Manolosanctis a fait preuve jusque là, que ce revirement en direction de l’édition numérique n’est pas qu’un coup de poker. Derrière, il y a la perception de ce qui peut être un mouvement de fond en faveur de l’auto-édition, modèle inattendu dans l’économie numérique, mais qui, dans le fond, pourrait s’avérer porteur.

Il faut attendre et voir, évidemment. Aucune nécessité d’être prophète. Mais si on tourne le regard en arrière, une évidence s’impose : que l’auto-édition soit ou non l’avenir de la bande dessinée numérique, elle aura été son passé.

Sans remonter jusqu’aux tentatives de Peeters, Hislaire, Boilet avant 2004, les auteurs professionnels ont saisi la diffusion en ligne comme un moyen de s’auto-éditer, en marge de leur projets papier. Le phénomène des blogs bd, dans son versant « dessinateurs professionnels », n’est pas autre chose : un mouvement général d’auto-édition de la part de jeunes auteurs (Boulet, Bastien Vivès, Cha, Obion…), ou même d’auteurs plus installés (Lewis Trondheim, Maëster, Frederik Peeters…) – je n’évoque pas ici les dessinateurs amateurs, mais ne les oublions pas. On pourra m’opposer de pertinentes objections : ce que ces auteurs publient en ligne n’est pas leur « vrai » travail mais un simple défoulement ; un blog, ce n’est pas un travail d’édition, c’est juste un billet d’humeur. Pour contrer la première objection, rien de plus facile que de sortir l’argument Lewis Trondheim qui a poursuivi sur Internet un travail de carnettiste qu’il pratiquait et éditait depuis ses débuts ; pas de rupture véritable, donc, mais une continuité avec son travail papier. En ce qui concerne la seconde objection, il faut rappeler aux sceptiques que, au-delà du débat sur le blog comme « genre » littéraire, beaucoup d’auteurs ont détourné le format blog pour créer de véritables oeuvres construites et cohérentes : on peut penser au faux blog Chicou-Chicou de Boulet, Domitille Collardey, Erwan Surcouf et Aude Picault, ou encore au Journal d’un lutin d’Allan Barte. La proximité est directe entre le genre du « journal de bord », genre jugé parfaitement publiable sur papier, qui ne l’est pas moins en numérique.

Jusque 2009, la balance fonctionne ainsi : les auteurs se servent de la publication en ligne pour montrer des oeuvres qu’ils ont choisi de ne pas publier (ou éventuellement qui ont été refusé) chez leurs éditeurs habituels. Ainsi d’un Frederik Peeters qui se lance dans des portraits de célébrités zombifiés dans son blog Portraits as living deads, ou encore de Bastien Vivès qui profite de son blog Comme quoi pour tester le format du strip court et percutant, et un style graphique différent de ses albums. C’est un équilibre qui se crée entre l’édition papier, rémunératrice, et l’édition numérique comme espace de liberté qui permet de tester de nouvelles techniques et de voir en direct la réaction des internautes et de la communauté de blogueurs bd.

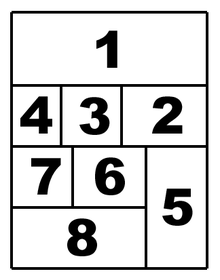

Mais au tournant de la décennie, les choses commencent à bouger. D’abord du côté de la prépublication. Les auteurs se servent aussi du blog pour prépublier, avec la « mode » des blogs making-of (comme Etienne Davodeau avec Lulu femme nue) qui laissent filtrer quelques planches, accompagnées de commentaires de l’auteur sur ses choix et ses doutes. Cette tendance va prendre plus de force lors du lancement en janvier 2011 de la plate-forme 8comix, une initiative d’auteurs menés par Fabien Vehlmann. L’idée de 8comix est d’avoir une plate-forme de lecture gratuite de bande dessinée sur laquelle les auteurs, en accord avec les éditeurs, pré ou post-publient leurs oeuvres. Une façon pour eux d’avoir la maîtrise de l’exploitation numérique de l’oeuvre papier, pomme de discorde entre auteurs et éditeurs. Mais certains auteurs utilisent 8comix pour publier des oeuvres inédites : ainsi Efix avec Anarchie dans la colle, et Alfred et Cyril Pedrosa avec le strip José.

On ne peut bien évidemment pas passer en revue l’auto-édition numérique sans évoquer Les autres gens, le projet lancé par le scénariste Thomas Cadène en mars 2010. Une bédénovela inédite (même si, depuiss quelques mois, Dupuis en publie une version papier), de publication quotidienne, qui est entièrement l’initiative d’auteurs décidés à ne pas attendre le réveil des éditeurss pour monter des projets entièrement numériques et rémunérateurs. Car Les autres gens est payant, sur abonnement, ce qui se justifie par un affranchissement de l’esthétique cheap des blogsbd pour une « édition » numérique aux allures professionnelles (une véritable interface de lecture pensée pour ce format, un site complet avec forum et accès facile aux archives, etc.).

2010-2011 aura été marqué par l’arrivée d’auteurs professionnels venus du papier qui investissent le web pour des projets de publication numérique plus ambitieux. Ce retournement est significatif car, que ce soit dans 8comix et Les autres gens, ce sont les auteurs qui ont réfléchi à l’édition de leur oeuvre, qui ont conçu la « mise en écran », défini l’esthétique du site, pris contact avec des professionnels pour les aspects plus techniques, négocié des contrats… L’intermédiaire que constituait l’éditeur a été contourné ou placé à la marge.

Au final, si on se tourne vers la bande dessinée publiée en ligne telle qu’elle existe actuellement, on se rend compte que, dans la grande majorité des cas, il s’agit d’une forme d’auto-édition, accompagnée ou non, amateurs ou professionnelles. Les éditeurs occupent peu de place, même s’il ne faut pas négliger l’existence de véritables éditeurs numériques comme Foolstrip, ou encore la récente tentative de Casterman, Delitoon. Et dans ce ce dernier cas, Didier Borg, fondateur de Delitoon, dit explicitement sur son site qu’il n’est pas un « éditeur de bandes dessinées en ligne », par le choix d’être aussi hébergeur dans leur « Espace repérages » où tout un chacun peut venir publier. L’édition, sur Internet n’est pas attractive. Il s’agit assurément d’un mouvement de fond : les auteurs ont trouvé sur Internet un autre moyen d’être publiés (où « autre » ne signifie pas « à la place de » mais « en plus de »), en marge de toute structure éditoriale.

L’auto-édition comme axe historique entre le papier et numérique

Comment interpréter l’essor de l’auto-édition dans la bande dessinée numérique ? On peut arguer du fait que les éditeurs ont mis du temps avant d’investir ce domaine et ont donc laissé le champ libre aux auteurs eux-mêmes. Mais on peut aussi se poser la question des rapports qu’entretient la bande dessinée papier avec l’auto-édition. Comme le rappelait opportunément Sylvain Lesage, la bande dessinée semble avoir un attachement étonnant à l’auto-édition. Pour ne prendre que ces cinquante dernières années, les tentatives d’auto-édition ont non seulement été réelles, mais se sont avérées à la fois durables et visibles. On peut par exemple citer trois mouvements emblématiques :

- L’émergence de la « nouvelle presse » de bande dessinée pour adultes dans les années 1970 (Fluide Glacial, L’Echo des savanes, Métal Hurlant) qui résulte justement d’une volonté des auteurs de s’écarter des carcans de l’édition traditionnelle.

- Certaines maisons de la vague de « l’édition alternative » des années 1990 sont également des tentatives d’auto-édition par les auteurs eux-mêmes, réunis en collectif. L’Association étant la plus connue, mais on peut aussi penser aux Requins Marteaux, ou à Six pieds sous terre.

- Dans ces mêmes années 1990 un mouvement pousse les anciens auteurs de l’âge d’or franco-belge à fonder leur propre maison d’édition : Lucky Productions, Marsu Productions, les éditions Albert-René sont quelques exemples de ce mouvement qui continue encore maintenant, même si ces maisons d’éditions ont pu après coup être rachetées par de plus grands groupes.

Il y aurait donc une tension possible dans le milieu de la bande dessinée qui pousserait les auteurs à prendre eux-mêmes en main leur destinée éditoriale, à court ou long terme, sur tout ou partie de leur oeuvre. L’historien de la bande dessinée que je suis se souviens de la tentative du Syndicat des dessinateurs de journaux pour enfants après la seconde guerre mondiale, de monter leur propre syndicate pour contrer l’importation de bandes américaines. Cette idée fut un échec, mais témoigne des mêmes appréhensions que l’on peut lire chez les dessinateurs de bande dessinée actuels face au numérique : l’impression que les éditeurs ne les soutiennent pas suffisamment et qu’il leur revient de construire eux-mêmes des projets éditoriaux.

Tempérons un peu cet enthousiasme : si certains projets d’auto-édition ont donné naissance, pour le coup, à de véritables entreprises d’édition, il y en a beaucoup qui demeurent invisibles, souvent volontairement car plus enclins à rester dans une frange proche du fanzinat. Des auteurs comme Mattt Konture et Alex Baladi, proches de l’esprit underground, revendiquent une pratique d’auto-édition régulière dans le fanzinat malgré une carrière professionnelle réelle. A côté de l’auto-édition « professionnalisée » existe une auto-édition véritable, revendiquée et militante, qui est comparable à l’auto-édition numérique par son absence de modèle économique stable. Mais elle en diffère par sa visibilité : l’auto-édition numérique est démesurément visible par rapport au fanzinat papier.

De quelques tentatives « d’aider » l’auto-édition, et leur réussite par des outils :

Il faut être conscient (et là aussi, Manolosanctis l’a perçu), que se passer d’éditeur ne veut pas dire se passer d’intermédiaire. L’auteur à lui seul ne peut assurer un travail d’édition professionnelle, bien évidemment. Mais les besoins en intermédiaire ont changé. Je schématise : avec l’édition papier, l’éditeur joue un double rôle. Il sélectionne les oeuvres publiables, assurant ainsi une fonction de « validation » parfois jugée nécessaire, il conseille éventuellement l’auteur sur certains choix, l’aide à avancer dans son travail artistique, et surtout assure la gestion de tous les aspects non-artistiques de l’édition : maquette, mise en vente, contacts avec l’imprimeur et le distributeur, promotion, éventuellement gestion des relations avec la presse. Ce qui représente un travail pour lequel il se rémunère sur la vente du livre, tandis que l’auteur reçoit des droits au pourcentage fixé par un contrat. C’est par ce contrat que, en quelque sorte (je schématise encore), l’auteur délègue à un éditeur l’exploitation commerciale et la diffusion de son oeuvre.

On a pu dire que, dans le cas du numérique, l’éditeur devenait inutile : plus besoin de gérer les impressions, et la diffusion auprès d’un très large public est à portée de clic. Tout un chacun peut créer un pdf qu’il publie ou propose à la vente sur son site, et y apposer une licence, libre ou propriétaire, pour entériner son statut légal (en réalité, en France, une oeuvre est protégée par le droit d’auteur dès sa création, le dépôt légal et les licences servent surtout à marquer une date précise en cas de plagiat). Le travail de validation s’opère par les pairs et les lecteurs qui viennent consulter l’oeuvre et laissent des commentaires. Mais, Sébastien Naeco le rappelait dans son livre sur la bande dessinée numérique, Etat des lieux de la bande dessinée numérique (Numeriklivres, 2011), l’auteur a toujours besoin d’intermédiaires, simplement ces intermédiaires ont changé.

L’édition numérique a vu apparaître un nouveau type d’acteurs : les soutiens à l’auto-édition, ou hébergeurs de contenus. Cela vaut d’ailleurs au-delà de la bande dessinée, et le statut légal des hébergeurs, leur responsabilité et leurs moyens juridiques ont été clairement définis dans une loi dite « loi sur la confiance en l’économie numérique » (LCEN) en 2004. Dans ces intermédiaires, il faut aussi penser aux imprimeurs et distributeurs à la demande comme The Book Edition ou Lulu.com qui peuvent aussi se charger des aspects légaux et des droits d’auteur. On se souvient peut-être qu’en nombre de titres, l’édition à la demande a dépassé en 2009 le nombre de titres édités.

Dans la bande dessinée numérique, les plate-formes d’auto-édition sont nombreuses. Certaines sont soumises à une sélection qui les rapproche du travail d’un éditeur (Coconino, Grand papier, 30joursdebd) tandis que d’autres sont ouvertes (Webcomics.fr). Leur objectif est de proposer un outil de publication et de mise en ligne des oeuvres, mais sans intervenir sur d’autres aspects. L’auteur fait lui-même sa mise en ligne et bénéficie de la « communauté » de lecteurs et d’auteurs constituées autour de l’hébergeur.

La grande différence entre le travail d’éditeur et celui d’hébergeur (c’est encore plus évident dans le cas du travail de « techniciens » créateurs d’outils) est celle de la cession des droits d’exploitation. En règle générale, dans le cas de l’hébergeur, l’auteur ne cède pas ses droits d’auteur : les rapports entre l’auteur et ses intermédiaires ne sont plus exactement les mêmes.

L’arrivée d’AveComics en 2009, filiale d’Aquafadas spécialisée dans l’édition numérique pour terminaux portables, a été le déclencheur de l’ouverture d’un nouveau marché. Des prestataires techniques proposant aux auteurs des solutions pour publier et vendre en ligne leurs webcomics, avec des interfaces de lecture adaptées et plus complexes qu’un simple blog. A la suite d’AveComics, d’autres entreprises se sont montées, plus ou moins fructueuses, mettant leurs espoirs dans l’apparition de nouveaux usages de lecture de BD sur smartphone et tablettes : Mozzo de Forecomm, Dcomics… Ces intermédiaires s’adressent à la fois aux auteurs et aux éditeurs, les premiers pour de l’édition inédite, les seconds pour des rééditions numériques d’oeuvres papier. C’est aussi dans cette voie que semble s’orienter Manolosanctis, mais on en saura plus en janvier.

AveComics est même allé un peu plus loin avec son Comic Composer, un logiciel d’aide à la création de bandes dessinées numériques. Plus récemment, Aquafadas a lancé le « Motion Composer », un logiciel qui permet de créer des contenus animés, en flash ou en html5, cette seconde option étant parfaitement adaptée à la publication web et terminaux mobiles via le web qui domne la bande dessinée numérique. Après s’être adressé aux éditeurs, AveComics se tourne vers les auteurs (le téléchargement est gratuit mais la mise en ligne nécessité l’achat d’une licence). Julien Falgas, de Webcomics.fr, a aussi proposé en 2011 un « tiny shaker » que testent actuellement les élèves de Joseph Béhé à l’Ecole des arts déco de Strasbourg. Ce qui est proposé là, ce n’est rien de plus que du matériel d’écriture : des crayons et des règles pour mettre en page et apprivoiser un nouveau mode d’écriture graphique. Des applications que l’auteur peut ensuite s’approprier pour mettre en ligne lui-même les oeuvres qu’il aura créée.

Dans un article paru dans la revue Jade au printemps 2011, Anthony Rageul, auteur de la bande dessinée numérique Prise de tête et d’un mémoire sur l’interactivité, lançait aux auteurs une exhortation à se jeter sans hésiter dans la création numérique. Il expliquait que la technique n’était pas si complexe qu’elle en avait l’air, et donnait l’exemple du blog girly de Moon, une bande dessinée interactive très ingénieuse réalisée par Moon Armstrong avec des moyens assez simples : une plate-forme de blog, un détournement de facebook et nul besoin d’apprendre la programmation. Sa conclusion portait à l’optimisme : « Le numérique n’est pas une affaire de techniciens. Les outils existent et sont accessibles à tous. Pourquoi alors laisser d’autres personnes s’emparer de ses oeuvres en les faisant à tout prix dans des dispositifs standardisés ? (…) Ingéniosité, curiosité et naïveté apporteront bien plus à la bande dessinée numérique naissante que haute voltige technique et standardisation vers le bas. ». Dans le fond, la position d’Anthony Rageul rejoint parfaitement celle des dessinateurs du SDJE qui fondent après guerre leur propre syndicate, celles des auteurs qui quittent Pilote en 1975 pour créer leur propre revue, celles des fanzineux des années 1990 qui gravissent tous seuls la marche de l’édition professionnelle en se constituant en association d’auteurs. C’est la recherche d’une forme de liberté d’action qui sous-tend toute profession artistique, liberté plus ou moins active selon les contextes et les auteurs. Il rappelle que le travail de l’auteur est un travail artistique qui n’a pas à voir dans la technique un obstacle, mais plutôt une opportunité pour tester de nouvelles pratiques. C’est le travail de l’auteur que de défricher de nouvelles terres, surtout si les éditeurs se montrent frileux comme ils le sont actuellement, certes pour de forts louables raisons économiques. L’appropriation du numérique par les auteurs a déjà commencé, et elle est incontournable pour la génération qui a commencé dans les années 2000. On peut donc espérer que le mouvement prennent de l’ampleur…