Nous, lecteurs assidus de bande dessinée, avons souvent un rapport à nos lectures qui remontent à l’enfance. D’abord parce que la bande dessinée fait partie des lectures enfantines traditionnelles sans être liée à l’école et à l’apprentissage scolaire de la lecture, ce qui lui donne une saveur bien différente. Ensuite parce que, contrairement au cinéma ou à la littérature, les œuvres de bande dessinée lues pendant l’enfance sont souvent celles qui ont influencé des auteurs de bande dessinée adulte, sans compter le fait que des albums d’Astérix ou de Gaston se relisent volontiers (alors que j’ai quelque doute sur la qualité de revisionnage de Casper le gentil fantôme !). Une familiarité se crée, avec l’impression d’être dans un même univers de lecture, et le passage de la bande dessinée pour enfants à la bande dessinée pour adultes est sans doute un choc moins grand que le passage du Roi Lion à Reservoir Dogs. En cela, les lectures d’enfance sont sans doute fondatrices de la façon dont on continue, après l’enfance, à lire et apprécier la bande dessinée…

Aujourd’hui, je vais faire un tour du côté de mes lectures adolescentes et d’heroïc-fantasy.

Épisode précédent : les grands enfants

Les frontières du geek

J’avance un peu dans le temps pour en arriver à l’adolescence. Cette époque fut marquée pour moi par l’irruption dans ma vie de tout un imaginaire nouveau, celui de l’heroïc-fantasy et de la science-fiction en général. Mes lectures de bande dessinée devaient s’en ressentir. Mais pour le comprendre, sortons d’abord de la seule culture graphique.

Je commençais à m’intéresser aux territoires étranges des littératures de l’imaginaires au moment où la culture dite « geek » commençait tout juste à devenir mainstream. Tout juste car le mot n’existait pas encore en France et les passions qui y sont aujourd’hui associées apparaissaient encore comme de curieuses déviances pour la majorité des adolescents. Je faisais donc partie de ces « premiers geeks » de la toute dernière heure, ceux qui rejoignaient le mouvement avant que ça ne devienne « cool » et se satisfaisaient de cette forme de marginalité sur laquelle nous ne plaçions pas réellement de mots. À l’adolescence je découvrais, en vrac et dans le désordre, Star Wars, Le Seigneur des anneaux avec le film de Peter Jackson (mais, bien sûr, je préfèrais les livres, et, comme tout amateur authentique achetait Le Silmarillon que je n’ai jamais dû finir), les jeux de rôle et les wargames, Lovecraft, Le Donjon de Naheulbeuk, les jeux vidéos historiques dit de « stratégie en temps réel », X-Files, la saga Pokemon, Baldur’s gate, les romans de Bernard Werber et le cinéma d’horreur1.

Je commençais à m’intéresser aux territoires étranges des littératures de l’imaginaires au moment où la culture dite « geek » commençait tout juste à devenir mainstream. Tout juste car le mot n’existait pas encore en France et les passions qui y sont aujourd’hui associées apparaissaient encore comme de curieuses déviances pour la majorité des adolescents. Je faisais donc partie de ces « premiers geeks » de la toute dernière heure, ceux qui rejoignaient le mouvement avant que ça ne devienne « cool » et se satisfaisaient de cette forme de marginalité sur laquelle nous ne plaçions pas réellement de mots. À l’adolescence je découvrais, en vrac et dans le désordre, Star Wars, Le Seigneur des anneaux avec le film de Peter Jackson (mais, bien sûr, je préfèrais les livres, et, comme tout amateur authentique achetait Le Silmarillon que je n’ai jamais dû finir), les jeux de rôle et les wargames, Lovecraft, Le Donjon de Naheulbeuk, les jeux vidéos historiques dit de « stratégie en temps réel », X-Files, la saga Pokemon, Baldur’s gate, les romans de Bernard Werber et le cinéma d’horreur1.

Cette culture nouvelle était terriblement exotique pour moi par rapport à celle que m’avait enseigné mes parents. Et puis elle avait un avantage incontestable : elle permettait de faire partie d’un groupe d’amis ; elle s’offrait dans l’écrin rassurant du groupe. Nous allions au cinéma ensemble, nous partagions les VHS, les bandes dessinées et les CD gravés, nous passions nos samedis après-midi à incarner des chefs de guerre et des magiciens à coups de figurines, de cartes à collectionner ou de manettes, nous organisions des soirées films où se distribuait les pizzas, le coca, et un peu plus tard la bière et le whisky. Il n’y avait aucun doute, je m’émancipais, et les univers inventés offraient la possibilité de se défouler en ne distribuant que des dégâts virtuels à ses adversaires et en vivant par procuration des aventures qui paraissaient pourtant si réalistes. Je me voyais grandir dans les chambres des uns et des autres, dans les salons lorsque les parents n’étaient pas là, dans les garages quand la surface de jeux le nécessitait.

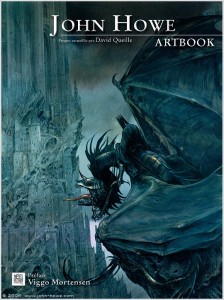

Et puis il y avait eu ce jour de 2004 où John Howe (oui, LE John Howe du Seigneur des anneaux !) était venu dans ma ville ! À Saint-Nazaire ! Une exposition de ses dessins avait eu lieu à la médiathèque et, avec un ami, nous étions là lui demander une dédicace. Je ressortais de cette expérience fanique avec deux livres sur l’illustrateur officiel des films de Jackson, une encyclopédie de la Terre du Milieu et une imagerie peuplée d’elfes, d’orcs, de magiciens et de dragons dans la tête.

Le bon grain et l’îvraie

Bien sûr, la bande dessinée faisait partie de tout cet imaginaire, et mes goûts en la matière varièrent en conséquence. À cette époque était en train de sortir la saga Lanfeust de Troy et la maison d’édition Soleil, bien consciente du filon que représentait le renouveau de l’heroïc-fantasy, s’y engouffrait hardiment en multipliant les séries. Et justement…Mon plus grand défi pendant ces années était le même que celui que j’avais affronté quelques années plus tôt avec les classiques franco-belge : me forger le goût. Je n’étais pas du genre à lire tout ce qui se faisait en heroïc-fantasy parce que c’était de l’heroïc-fantasy. Non. Il me fallait de bien meilleures raisons pour apprécier réellement une série. Il me fallait faire un tri.

Heureusement, comme je partageais ce goût avec mes amis, nous pouvions mettre en commun nos trouvailles d’une façon qui ne fut pas trop onéreuse. Grâce à l’un, je lisais une partie des productions Soleil : Lanfeust de Troy, Les forêts d’Opale, Trolls de Troy, Atalante… Clairement, ces séries-là n’étaient pas de mon goût. Je ne saurais dire exactement pourquoi mais je leur trouvais un côté trop vulgaire, trop évident, trop stéréotypé. Alors oui, les premiers tomes de Lanfeust étaient amusants mais dès qu’on en arrivait à Lanfeust des étoiles, ça finissait par tourner en rond, et le seul intérêt de la série (mais non des moindres à l’âge émotif de l’adolescence) était de scruter la plastique des héroïnes outrageusement vêtues.

Je me souviens très bien, en revanche, avoir plutôt apprécié Les Chroniques de la Lune Noire, série plus ancienne mais toujours en cours à cette époque, où je retrouvais une noirceur bienvenue. De Ledroit, la série Requiem, chevalier vampire me passionna également un temps et fut, là encore, l’occasion d’une dédicace, exercice qui reste pour moi très lié à cette époque. Mais pourtant, une fois encore, la lassitude me gagnait à essayer de me tenir à jour de ces séries interminables aux intrigues toujours identiques. Enfin… Tout cela était l’occasion d’échanges passionnés avec mes camarades, sur les mérites de tel ou tel personnage, sur la qualité de telle ou telle série, et sans doute là se trouvait leur vraie valeur. À chaque fois l’occasion d’aller chez l’un et l’autre et, au détour d’une partie de Super smash bros sur la Nintendo 64, d’une bataille de Warhammer dans le garage, ou d’une partie de L’Appel de Cthulhu, pendant le goûter, nous fouillions les rayonnages des uns et des autres pour y saisir, comme dans notre bibliothèque commune privée, les nouveautés du jour.

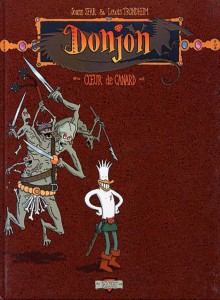

Là-dedans certaines séries me marquèrent bien plus durablement. De façon attendue, il y avait Donjon, la curieuse saga multiforme de Sfar et Trondheim qui allait par la suite m’emmener vers d’autres rives et qui était alors dans son plein déploiement. Série empruntée, une fois encore (je me souviens que l’un de nous avait même le jeu de rôle Donjon), j’y trouvais toute la diversité de lecture qu’il n’y avait pas dans la production plus standardisée. La collection des « Donjon Monster » était certainement ma préférée, avec son dessinateur par album, principe qui remettait en question tout ce que je savais sur la bande dessinée. Et le site web des « murmures du Donjon » devint un des premiers sites web que je consultais régulièrement alors que nous venions juste d’avoir Internet à la maison.

Là-dedans certaines séries me marquèrent bien plus durablement. De façon attendue, il y avait Donjon, la curieuse saga multiforme de Sfar et Trondheim qui allait par la suite m’emmener vers d’autres rives et qui était alors dans son plein déploiement. Série empruntée, une fois encore (je me souviens que l’un de nous avait même le jeu de rôle Donjon), j’y trouvais toute la diversité de lecture qu’il n’y avait pas dans la production plus standardisée. La collection des « Donjon Monster » était certainement ma préférée, avec son dessinateur par album, principe qui remettait en question tout ce que je savais sur la bande dessinée. Et le site web des « murmures du Donjon » devint un des premiers sites web que je consultais régulièrement alors que nous venions juste d’avoir Internet à la maison.

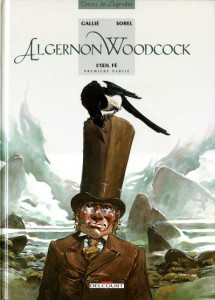

Vinrent d’autres séries et d’autres auteurs tout aussi marquants pour moi, dont j’acquérais même les albums. Il s’agissait à chaque fois de passion momentanée, très vives, pas toujours durables… Guillaume Sorel, par exemple, dont la série Algernon Woodcock fut une vraie découverte de mon adolescence, peut-être parce que ce personnage de médecin nain malicieux et bourgeois me fascinait ; peut-être aussi car de fréquents séjours en Bretagne, terre où je me plaisais à situer mes ancêtres, m’avaient familiarisé avec une conception un peu mystique des landes, des forêts, des falaises, et des chaos granitiques. Algernon Woodcock accompagna un goût soudain pour le mystique et le folklore féérique qui fut l’occasion d’autres achats et de la découverte de l’elficologue Pierre Dubois. Il y eut aussi les deux excellentes séries de chez Delcourt : De Cape et de crocs, Garulfo et La nef des fous dont j’aimais le côté savant et débonnaire, le second degré référentiel, bien moins criard que les sagas de chez Soleil. Pendant un temps les éditions Delcourt furent pour moi une sorte de boussole que je prenais, naïvement, comme un gage de qualité absolu tout en apprenant, par cette pensée manichéenne qui caractérise souvent l’âge intermédiaire, à détester Soleil, symbole d’un capitalisme aveugle et grossier.

L’oubli de l’adolescence

Le plus surprenant dans cette énumération est le contraste entre l’intensité avec laquelle je vivais ces lectures et l’oubli profond dans lequel elles sont désormais tombées chez moi. Bien sûr lire Les Chroniques de la Lune Noire me rappelait certaines parties de Baldur’s Gate et de Diablo. Et Algernon Woodcock m’inspirait quand je devais concevoir les scénarios de nos après-midi rôlistiques. Et puis, plus que tout, ces lectures et cet univers m’inspirèrent mes premiers travaux d’écriture personnelle, de récits fantastiques à des fan fictions héroïques, et me lancèrent donc dans une pratique que je n’ai pas lâché et qui me stimulent toujours autant.

Le plus surprenant dans cette énumération est le contraste entre l’intensité avec laquelle je vivais ces lectures et l’oubli profond dans lequel elles sont désormais tombées chez moi. Bien sûr lire Les Chroniques de la Lune Noire me rappelait certaines parties de Baldur’s Gate et de Diablo. Et Algernon Woodcock m’inspirait quand je devais concevoir les scénarios de nos après-midi rôlistiques. Et puis, plus que tout, ces lectures et cet univers m’inspirèrent mes premiers travaux d’écriture personnelle, de récits fantastiques à des fan fictions héroïques, et me lancèrent donc dans une pratique que je n’ai pas lâché et qui me stimulent toujours autant.

Mais il faut bien se dire que découvrir en même temps l’oeuvre de Tolkien, l’adaptation jacksonienne et la parodie Donjon entretenait une confusion des genres assez curieuse, un nivellement, comme si tout cela appartenait à un même univers alors qu’il s’agit, au final, d’oeuvres si différentes. Il me fallut du temps, et des lectures complémentaires, pour séparer l’héritage du vieux maître britannique de l’ensemble de ses suiveurs, pour découvrir aussi Michael Moorcock et Robert Howard qui me fournirent d’autres clés pour trier tout ce que j’avais assimilé pendant mon adolescence. Entretemps, j’étais devenu adulte et commettais l’erreur de moquer ces passions anciennes. Donjon s’est définitivement interrompu. De cape et de crocs a aussi fini par me lasser. J’ai du mal à relire Algernon Woodcock et encore plus de mal à relire Lanfeust de Troy. L’heroïc-fantasy graphique m’ennuie, je lui préfère sa cousine littéraire, le plus vieux étant le mieux. Les noms de Soleil et de Delcourt sont désormais pour moi des synonymes dans l’infamie productiviste. En un sens j’ai perdu ma naïveté par une meilleure connaissance du marché de la bande dessinée et de l’héritage littéraire du genre, et à bien y repenser je me demande si ce rejet est forcément une bonne chose.

Car après tout il y avait un vrai charme, un peu puéril et simpliste, mais captivant, à se laisser porter par des univers imaginaires parfois si bien décrits, même si on en connaît par cœur les ficelles. Pour l’offrir à quelqu’un j’ai lu récemment le spin-off de De cape et de crocs, Vingt mois avant, et j’ai retrouvé un peu (un tout petit peu) de mon adolescence, n’ayant pas relu la série originale depuis très longtemps. Je reconnaissais les sourires, les émerveillements, le rythme… N’aurais-je pas eu tort d’organiser ainsi l’oubli de mon adolescence ?

1Si certaines de ses passions me sont passées, d’autres restent encore importantes pour moi… Je vous laisse deviner lesquelles…