La question a déjà été souvent posée sur ce site : comment diable peut-on exposer la bande dessinée de manière efficace et intelligente à la fois ? Loin des alignements de planches originales, le Musée du manga de Kyoto donne quelques idées…

Le Musée international du manga de Kyoto a été fondé en 2006 par la municipalité de Kyoto et l’université Seika. Bien avant cette date, on trouvait au Japon un certain nombre de musées du manga ainsi que beaucoup de musées consacrés à des mangakas en particulier. De la même manière, les bibliothèques consacrées exclusivement aux mangas ne sont pas vraiment rares ; la plus célèbre est la bibliothèque de mangas d’Hiroshima mais on en trouve également dans d’autres villes japonaises. Et surtout, on trouve un peu partout dans le pays des manga kissa, des cafés-bibliothèques où l’on paie un forfait horaire pour lire autant de mangas que l’on veut (et où l’on peut généralement passer la nuit à bas coût).

Le Musée international du manga de Kyoto se déploie sur quatre étages d’une ancienne école élémentaire du début de l’ère Meiji : il accueille une exposition permanente sur l’histoire du manga, plusieurs expositions temporaires, un atelier d’initiation à la création de mangas (sous forme papier et sous forme numérique), une salle de consultation des archives, une boutique, un auditorium… Jusqu’ici, rien de bien extraordinaire : cela ressemble plus ou moins aux composantes de n’importe quel musée moderne.

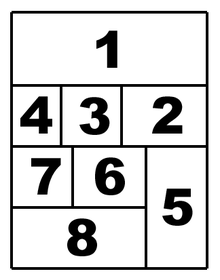

En réalité, ces divers éléments n’occupent qu’une petite moitié des espaces : tout le reste accueille des livres et des gens en train de les lire. Du sol au plafond, les murs sont recouverts d’étagères contenant des mangas et chaque visiteur peut se servir et s’asseoir quelque part pour lire – toute la journée si le cœur lui en dit. On me rétorquera que la plupart des musées de bande dessinée proposent des œuvres à lire en libre accès, et d’ailleurs le Musée de la bande dessinée d’Angoulême ne fait pas exception. La différence, c’est qu’au Musée du manga de Kyoto, ce sont 50 000 mangas qui sont à la disposition des visiteurs. Certes, en proportion des 300 000 mangas qu’il conserve, ce n’est pas si énorme ; mais 50 000 mangas en libre accès, cela correspond tout de même à une quinzaine de murs intégralement recouverts de rayonnages de mangas. La notion de mur est particulièrement mise en avant par la communication du musée ; même si le terme de bibliothèque n’est pas particulièrement rejeté, ce sont bien des murs de manga (マンガの壁 – manga no kabe) que la scénographie propose aux visiteurs. Dans de nombreux endroits du musée, les étagères couvrent en effet l’intégralité des parois, ce qui donne un effet « bibliothèque de la Belle et la Bête » assez enivrant.

Que l’on ne se trompe pas : il s’agit tout de même bien d’un musée, avec des panneaux explicatifs, des vitrines, des ateliers, des conférences, un centre de recherche et des expositions temporaires. Lors de mon passage, l’exposition sur les styles de bande dessinée américaine d’inspiration japonaise se terminait et s’apprêtait à laisser la place, pour quelques jours, aux travaux de fin d’étude des étudiants de la Faculté de Manga de l’université Seika. Bien que ces expositions ne soient pas particulièrement délaissées, il est évident que la plupart des gens sont assis et lisent des mangas. La présence de ces lecteurs finit d’ailleurs par faire partie de la scénographie : pour le visiteur, l’omniprésence des lecteurs est comme un témoignage vivant de l’intérêt que suscite le manga, y compris des mangas qui datent de plus de cinquante ans, ce qui colle assez bien avec le propos général du musée. Le fait d’avoir installé ce grand musée à Kyoto, ville connue moins pour sa culture populaire que pour son importance historique et son rôle dans l’histoire du Japon classique, répondait à une volonté politique et scientifique d’affirmer symboliquement le manga comme élément définitivement incontournable de la tradition japonaise. De le muséifier, en quelque sorte. Que le musée soit installé dans une ancienne école élémentaire n’est pas non plus innocent : cela donne à l’ensemble une tonalité nostalgique qui permet de toucher non seulement les lecteurs de mangas les plus récents mais aussi les personnes plus âgées qui lisaient du manga dans leur jeunesse. Certaines personnes évoquent sur des blogs l’émotion qu’ils ont ressentie, en retrouvant des mangas oubliés depuis cinquante ans mais aussi en entendant le grincement du parquet typique des écoles élémentaires de l’après-guerre.

En jetant un œil au public, on se dit que tous ces gens sont manifestement venus plus pour lire des mangas que pour visiter les expositions : comment se fait-ils qu’ils soient prêts à payer le ticket d’entrée du musée (800 yens, 8 € tout de même) ? Pour une bibliothèque, ça fait un peu cher. Oui, mais en fait non. En réalité, la réussite de l’hybridation musée-bibliothèque n’est possible que grâce à une habile politique tarifaire : à la journée, c’est bien 800 yens pour les adultes, mais seulement 100 yens pour les écoliers et 300 yens pour les collégiens et lycéens. Et surtout, une formule d’abonnement à l’année permet de venir autant qu’on veut pour un coût qui n’est pas exorbitant (1200 yens pour les écoliers, 3600 yens pour les collégiens et lycéens, 6000 yens pour les adultes). Il faut également noter que l’habitude de payer une somme forfaitaire pour lire autant de mangas qu’on veut est implantée dans la société japonaise par le biais des manga kissa.

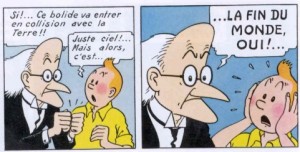

Dans cet ensemble, une partie minoritaire mais non négligeable est consacrée à l’Exposition internationale de manga. Cette section comprend d’un côté des mangas japonais traduits en diverses langues, et de l’autre des équivalents du manga dans d’autres cultures. À côté des manhwa coréens, des manhua chinois et des comics américains, on trouve donc tout un rayon de バンドデシネ (bando-deshine, bandes dessinées) européennes, certaines en langue originale et d’autres en version japonaise. On ne peut pas vraiment dire que les bandes dessinées en langue originale présentées ici soient représentatives de la production européenne : pour la bande dessinée franco-belge, on a Mélusine, L’Incal… des choses très bien, en fait, mais il faut avouer qu’une petite mise à jour ne ferait pas de mal. Pour ce qui est des bandes dessinées franco-belges traduites en japonais, on trouve notamment Enki Bilal, Joann Sfar, Marjane Satrapi et Alex Barbier, Guy Delisle ou encore Lewis Trondheim. À côté de tout cela, des bandes dessinées portugaises, espagnoles, italiennes… Le fait qu’une très large place soit donnée à la bande dessinée allemande ne laisse pas d’étonner ; en fait, la raison en est juste que l’acquisition de ces bandes dessinées européennes s’est faite en grande partie à travers un accord avec l’Université de Leipzig. Cette section consacrée à la bande dessinée internationale peut sembler très limitée, et les mauvaise langues diront que c’est bien peu pour justifier le titre d’international que s’octroie le musée. Cela dit, la section est très bien située (à l’entrée du musée) et, au regard du peu d’intérêt que la plupart des Japonais portent généralement à la bande dessinée occidentale, il s’agit d’un effort louable qu’il convient de saluer.

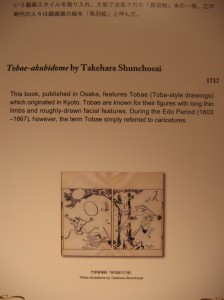

C’est donc au manga japonais, sous toutes ses formes, que sont consacrés 95 % du musée. Ce dernier évoque bien sûr les précurseurs des mangas (notamment les rouleaux peints de la période de Heian) mais il fait le choix de ne pas trop insister sur la filiation ancienne et de se concentrer sur l’époque des premières parutions périodiques de manga, au XIXe siècle. L’idée est que l’on peut toujours faire remonter les origines à la nuit des temps, mais que ce n’est qu’après 1945 que le manga a pris une véritable importance culturelle.

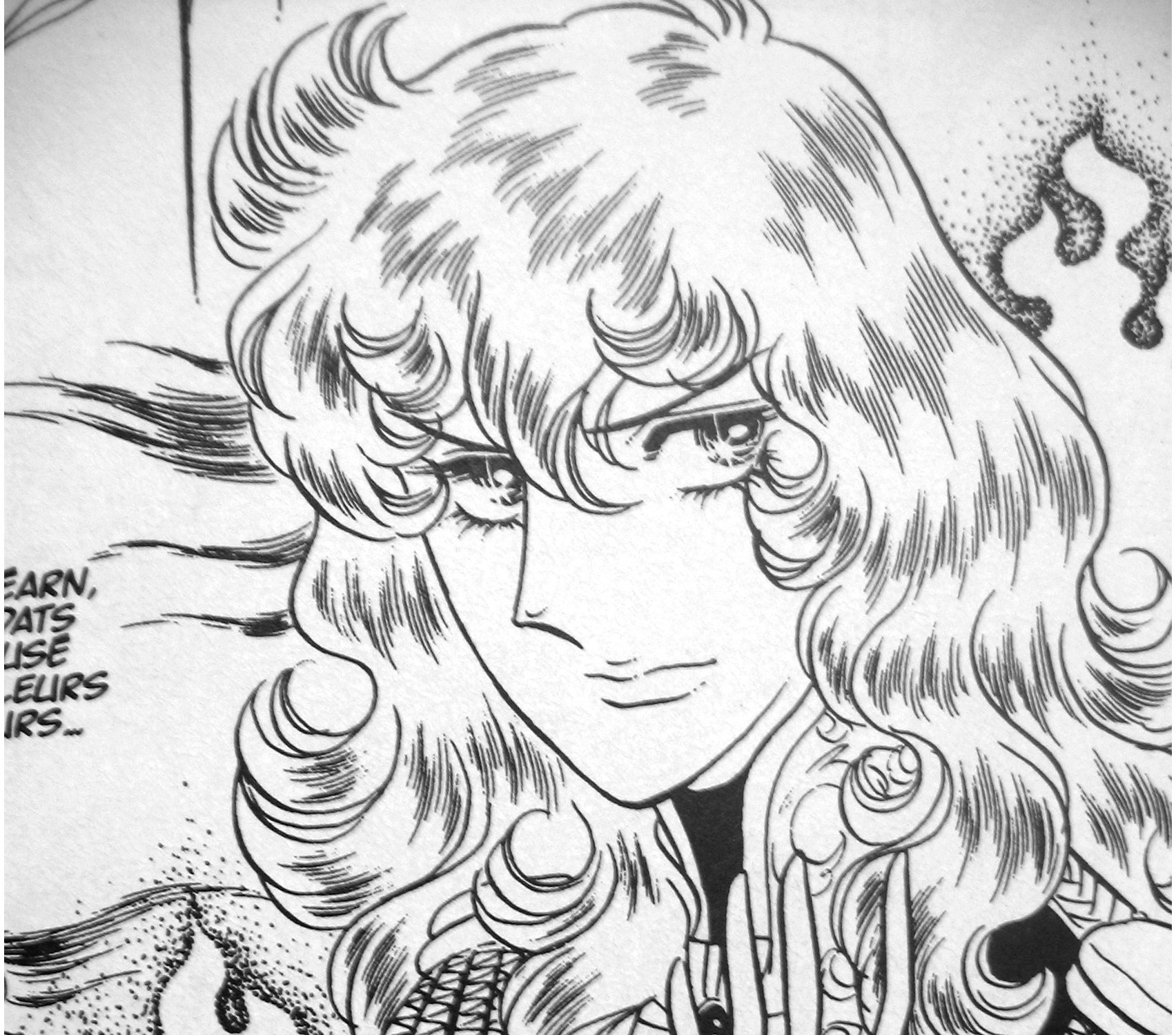

En feuilletant un peu les mangas de diverses époques, on s’aperçoit que la différence stylistique avec la bande dessinée européenne n’a pas toujours été aussi forte qu’aujourd’hui. Dans nombre de mangas des années 1960, les traits qu’on considère aujourd’hui comme caractéristiques du genre ne sont pas aussi marqués qu’aujourd’hui et certaines histoires pourraient tout à fait passer pour de la bande dessinée européenne ou américaine à la Carl Barks. Le musée met aussi l’accent sur le rôle précurseur du kamishibai, ce théâtre d’images qui fleurissait dans les années 1930 et a été supplanté par la télévision mais dont les motifs se sont largement reportés sur le manga. En dépit de ces divers aspects, on pourra trouver que le côté musée est insuffisant : en définitive, l’espace muséographique à proprement parler est limité à la galerie du troisième étage et il serait sans doute possible d’aller plus loin dans le détail de l’histoire du manga. Les autres aspects relèvent parfois du gadget, ainsi cette étonnante collection de moulages de mains de mangakas célèbres :

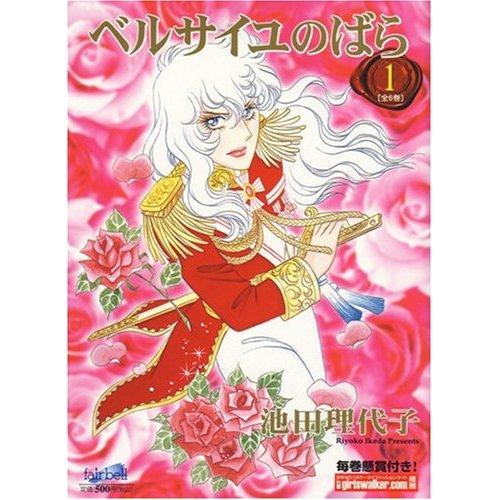

Le choix des collections porte l’empreinte d’une certaine vision du manga et de ce qu’il doit être. La plaquette de présentation en français indique « Avec le manga comme outil d’expression, nous nous efforçons d’inculquer une sensibilité saine et féconde à la future génération ». En conséquence de quoi, le guide touristique Lonely Planet peut affirmer « Soyez rassuré, cette collection immense ne comporte aucun sukebe manga (bandes dessinées érotiques) ». On pourra déplorer ce puritanisme et regretter que soit présenté ce panorama édulcoré de la production éditoriale ; sans nécessairement aller jusqu’à la pornographie, une très grande partie des mangas publiés actuellement raconte des romances sentimentales qui ne font pas l’économie d’une dimension érotico-sensuelle ; il est un peu étrange de n’en pas trouver trace ici. De manière générale, un jeune lecteur de manga pourra trouver les collections un peu vieillottes ; mais peut-on reprocher à un musée de n’avoir pas la même politique documentaire qu’une bibliothèque de quartier ou un manga kissa ? Par ailleurs, l’organisation des espaces porte la marque des divisions par genre propres au manga, des divisions qui peuvent soulever l’étonnement du lecteur occidental, peu habitué à ce que les genres littéraires se divisent entre genres pour femmes et genres pour hommes. Ainsi, les murs de manga du premier niveau sont consacrés au manga pour garçons, ceux du deuxième niveau sont consacrés au manga pour filles, et le troisième niveau contient les mangas jeunesse. De fait, quand on regarde qui lit quoi et où, la division est tout à fait respectée.

Malgré ces côtés un peu déroutants pour le visiteur occidental, le musée est une vraie réussite, un mélange bien pensé entre un musée et une bibliothèque, un endroit où l’on apprend plein de choses sur les mangas tout en ayant envie d’y passer des heures et d’y revenir le plus vite possible…