Tout récemment aux Presses Universitaires de Bordeaux est sorti un numéro spécial d’Eidolon, Les dieux cachés de la science-fiction française et francophone, dirigé par Natacha Vas-Deyres, Patrick Bergeron, Patrick Guay, Florence Plet-Nicolas et Danièle André. Cet ouvrage collectif est le résultat d’un projet de recherche mené par le CLARE de l’univerité Bordeaux Montaigne, l’université du Nouveau-Brunswick et l’université de Québec à Chicoutimi. Il constitue les actes d’un colloque international, et francophone, tenu en 2012 à Bordeaux. J’ai rédigé dans ce cadre un article au titre un peu longuet « L’affrontement des traditions dans la science-fiction française pour enfants de l’immédiat après-guerre ». Dans cet ouvrage qui se veut une somme de contributions sur une période (la deuxième moitié du XXe siècle) et une aire linguistique (l’aire francophone), la bande dessinée est représentée par trois autres articles qui reviennent sur des classiques du genre : celui de Jérôme Goffette sur Enki Bilal, celui de Charles Combette sur Blake et Mortimer et celui de Florence Plet-Nicolas sur Valérian.

Le but de mon article, qui venait aussi accompagner une série que j’avais réalisée sur la bande dessinée de science-fiction décennie par décennie, était d’éviter de traiter les « chefs-d’oeuvre » du genre pour une approche plus globale qui s’intéresserait autant à la production mainstream qu’aux œuvres passées à la postérité. Je regrette de n’avoir pas eu le temps de mener le travail jusqu’au bout, vers un traitement de la « masse », d’ordre statistique (peut-être pour un prochain article !). La période qui m’a intéressé était celle de l’immédiat après-guerre (1944-1960), pour l’ère franco-belge, là aussi parce qu’il me semble que c’est une période relativement méprisée de l’histoire du média. On retient plus souvent, en matière de SF, les grandes séries des années 1960-1970 (Barbarella, Lone Sloane, L’Incal, Valerian…) qui correspondent, il faut bien le dire, à une forme d’âge d’or où la bande dessinée de SF française semble « s’aligner » sur les thèmes les plus adultes du genre écrit (?). Mon second regret est de ne pas avoir creusé la question des liens entre la production écrite et la production graphique (encore un sujet d’article!).

De fait, les années 1940-1950 sont généralement considérées comme une période où la science-fiction graphique française copie la production américaine. J’ai cherché, dans cet article, à interroger ce lieu commun et, tout particulièrement, en le confrontant à l’existence d’une tradition européenne de science-fiction graphique, la fantaisie scientifique, ainsi qu’aux enjeux de didactisme et de vraisemblance qui, là aussi, à tort ou à raison, caractérisent la sphère francophone. Le terme « d’affrontement » du titre, bien que porteur d’une dramatisation attirante, ne rendait pas justice à ce qui constitue plutôt la séparation de la science-fiction graphique francophone en deux branches distinctes mais capables de dialoguer : d’une part les héritiers de la fantaisie scientifique, d’autre part ceux du space opera à l’américaine. Des séries comme Valerian et Barbarella auront justement à cœur, dans les années 1960, de synthétiser ces deux tendances.

Je voulais profiter de cette parution pour poursuivre mes réflexions sur la science-fiction graphique d’avant les années 1940. Car si on connaît bien les créations post-1945 (Les Pionniers de l’Espérance, Guerre à la Terre, Blake et Mortimer…), celles qui précèdent sont moins connues, et il me semble utile d’interroger la façon dont la science-fiction pénètre réellement dans la bande dessinée pendant la première moitié du XXe siècle. Mes interrogations portent, notamment, sur la part réelle de l’influence américaine et des séries publiées à partir de 1936 (Flash Gordon, Brick Bradford, Buck Rogers). Il y a là, me semble-t-il, deux questions à soulever : quelle science-fiction graphique lisaient les enfants des années 1920 et 1930 (voire avant), et comment pouvaient-ils intepréter ces œuvres. Je répondrai à ces questions sur le mode du fragment et traitant œuvre par œuvre. Ce texte, et les potentiels suivants, vient donc compléter mon précédent article sur la SF des années 1930 consacré à Alain Saint-Ogan et Pellos.

Les premiers Spirou et la science-fiction

Ce qui m’a amené à revenir à la SF post-1945 est la lecture de la bonne réédition Spirou par Rob-Vel par Dupuis l’année dernière. On trouve dans cette intégrale des premières aventures du jeune groom bruxellois les récits réalisées par Rob-Vel, créateur du personnage, entre avril 1938 et septembre 1943. La série Spirou suit le cheminement de beaucoup de séries de l’époque : après quelques mois comme série à gags, elle devient, à partir d’octobre 1938, un feuilleton d’aventures où chaque « aventure » (en tant qu’unité narrative, avec un début et une fin) est découpée au rythme d’un épisode par semaine, en planches ou strips. La pré-publication n’étant pas systématique à l’époque1, le nombre d’épisodes composant une aventure pouvait être très variable. En cinq ans, Rob-Vel dessine une dizaine d’aventures.

Depuis Harry Morgan (notamment Principe des littératures dessinées, 2003), nous savons que la bande dessinée de la première moitié du XXe siècle est étroitement liée, au moins dans ses thèmes et sa narratologie, à la littérature d’aventures populaire, et particulièrement avec les littératures dites « de l’imaginaire ». Spirou n’échappe pas à la règle. Les aventures du groom reprennent des thèmes traditionnels du roman d’aventures : aventures coloniales, western, piraterie, robinsonnade et, naturellement, science-fiction. Pour être exact, parmi les 12 aventures à suivre de Spirou par Rob-Vel, 3 empruntent en tout ou partie leurs thèmes à la littérature de science-fiction (les titres indiqués sont des titres forgés lors de republications, les aventures n’ayant pas de titres en propre à l’origine) :

- L’îlot mystérieux/le robot géant (octobre 1938-octobre 1940)

- Spirou dans la stratosphère (février 1943-juin 1943)

- Spirou et l’homme invisible (juillet 1943-septembre 1943)

Je vais commencer par les deux plus récents (Dans la stratosphère et L’homme invisible) pour revenir ensuite sur L’îlot mystérieux, de loin le plus singulier des trois récits.

Spirou sur la planète Zigomus, entre le space opera et le merveilleux féérique : vaisseau spatial à la Buck Rogers, mais lutins-extraterrestres.

L’histoire publiée entre février et juin 1943 est généralement connue sous le nom de Spirou dans la stratosphère. Elle relate les aventures du groom envoyé par erreur sur la planète Zigomus, où il découvre deux races d’humanoïdes, des nains dodus appelés Zigotos et leurs voisins, les maigres Grognons. Bien sûr, les deux races sont en guerre et Spirou se retrouve au milieu du conflit. Il doit se marier avec la princesse des Zigotos, la délivre des Grognons et s’en retourne sur Terre. La structure du récit reprend celle de la plupart des romans d’aventure spatiaux depuis le début du siècle : après un bref voyage dans l’espace, le héros se retrouve dans un autre monde, un univers de fantasy. Ce motif est celui, pour l’aire francophone, du Docteur Omega d’Arnould Galopin (1906) ou du Prisonnier de la planète Mars de Gustave Le Rouge (1908). Il peut aussi rappeler, plus indirectement, Une princesse de Mars de Rice Burroughs (1912) ou Au-delà de la planète silencieuse de CS Lewis (1938). Quelques similitudes existent dans les thèmes avec ces romans : le hasard dans le départ pour l’espace, la présence de deux races antagonistes d’extraterrestres, l’ingérence d’un terrien dans la politique de la planète… Non qu’il fasse en déduire une influence directe, mais Rob-Vel va piocher dans des thématiques de science-fiction spatiale venant du début du siècle. Dans le graphisme, Rob-Vel se situe nettement sur le terrain de la fantaisie scientifique, que ce soit dans la représentation du vaisseau ou dans l’apparence des humanoïdes, sans compter le nom imaginaire de la planète. Il n’est pas question ici de faire une œuvre de science-fiction fondée, même de loin, sur les données de la science, mais au contraire de proposer un récit ressortant davantage d’un merveilleux scientifique. Les « Zigotos » de la planète Zigomus font nettement plus penser à des lutins (ils vivent dans des maisons-champignons et adoptent un style pseudo-médiéval). Sans doute est-ce par son graphisme que le récit diffère le plus de ses modèles littéraires en renforçant un lien iconographique avec l’imaginaire des contes de fées. Enfin, il est remarquable de constater que l’influence américaine n’est pas totalement absente : ainsi le vaisseau qui emporte Spirou sur la planète Zigomus semble directement inspiré des vaisseaux de Buck Rogers, même si le reste de l’histoire n’a qu’un lointain rapport avec ce comic strip. Rob-Vel ayant momentanément travaillé aux Etats-Unis, comme assistant de Branner, il est fort probable qu’il y ait trouvé matière à inspiration.

Spirou et l’homme invisible, comme son nom l’indique, reprend un autre thème traditionnel de la littérature de science-fiction : un savant invente un produit qui rend invisible. La suite du récit n’a rien à voir avec celui de Wells (1897) : le savant s’applique le produit par erreur, et non volontairement, et va trouver Spirou pour le sortir de cette situation. Nous sommes loin de la réflexion tragique sur la figure du savant fou et mégalomane présente dans le roman. La suite de l’aventure est une série de gags et de rebondissements basés sur l’invisibilité. A notre connaissance, c’est le premier exemple, dans la bande dessinée française, de parodie du thème de l’homme invisible. Après guerre, Saint-Ogan avec Zig et Puce et Pierre Lacroix avec Bibi Fricotin reprendront un principe identique.

Ces deux récits témoignent surtout de l’influence pregnante des grands thèmes de la science-fiction de la Belle Epoque sur la bande dessinée des années 1940, et de la façon dont ces thèmes sont detournés vers le burlesque et la fantaisie. En un sens, Rob-Vel parodie Wells et les auteurs du merveilleux scientifique de son temps, à la fois par l’exagération des thèmes et le recours au comique. En outre, la fusion entre des motifs issus du merveilleux scientifique et d’autres issus du merveilleux féérique rappelle, dans le domaine graphique, Alain Saint-Ogan qui s’adonna largement à ce type de mélange, et peut-être, dans le domaine cinématographique, les « fantasmagories » de Méliès (1902), une des matrices visuelles de la science-fiction de la période.

L’histoire longue qui paraît entre octobre 1938 et octobre 1940 est nettement plus singulière : elle ne fait plus seulement référence à un type de roman de science-fiction (le voyage spatial merveilleux / l’homme invisible), mais combine des thèmes très différents. Commençons par la trame initiale. Spirou, accompagné du riche américain Bill Money et du notaire Papyrus, part pour un voyage maritime autour du monde. Ils découvrent un mystérieux îlot sous-marin artificiel qui se trouve être la reconstitution d’un temple égyptien plein du machinerie fantasmagorique, et autant de piège, automates, etc… Ils vont y rencontrer le servant unijambiste Biscornu, une armée de robots égyptiens, une princesse à sauver, un lézard géant ainsi que l’écureuil Spip qui devient alors le compagnon de Spirou. Il est difficile de démêler les inspirations de ce récit hétéroclite dont le scénario est très clairement inventé au fur et à mesure (ainsi, il est question lors de leur entrée dans l’îlot de « six épreuves » à traverser, mais une seule nous sera réellement présenté ; de même, le decorum égyptien n’est jamais véritablement expliqué). Il semble surtout que Rob-Vel mélange des thématiques extrêmement variés du roman d’aventures. Ainsi, pour reprendre la catégorisation de Matthieu Letourneux 2, il exploite à la fois l’exotisme géographique (découverte d’une île perdue), historique (l’orientalisme égyptophile a été relancé par l’ouverture de la tombe de Toutankamon en 1921), et fantastique, justement par la présence de la science-fiction.

Essayons de nous y retrouver dans cet écheveau de références, en comprenant bien que le but n’est pas de trouver d’où vient, directement, l’inspiration de Rob-Vel, mais plutôt de souligner la diversité de son approche de la science-fiction et de ses connaissances des stéréotypes de cette littérature :

- le thème de l’île artificielle est récurrent dans la littérature populaire française des années 1920-1930 (voir Harry Morgan). On peut trouver des similitudes avec les romans de Maurice Champagne (L’île engloutie – 1929) et André Mad (L’île de Satan – 1930) ;

- la présence d’un lézard géant agressif vient tout droit des récits de monde perdu, depuis Verne, Rice Burroughs et Conan Doyle ;

- Spirou et ses compagnons affrontent de nombreux robots, androïdes géants ou miniatures composant une véritable armée. Le thème de l’automate est ancien. Ici, la citation explicite du mot « robot » et la présence en masse de ces créatures renvoie plutôt au robot moderne des années 1920 (Karel Capek), même si l’apparence égyptienne et le côté géant peut faire référence au mythe du golem ;

- le savant fou qui possède l’île utilise des ondes pour contrôler les esprits. Ses dons d’hypnose rappelle en partie le Docteur Mabuse de Norbert Jacques (1921).

Nous trouvons là un concentré des thèmes de la littérature populaire et du merveilleux scientifique tel qu’il se répand dans la culture occidentale par la littérature, la bande dessinée et le cinéma. Plus érudit que moi saurait sans doute repérer des références visuelles ou narratives plus directes. La présence de la science-fiction dans ce récit a donc deux caractéristiques : elle se traduit par la représentation d’une science spectaculaire et non réaliste ou didactique (voir l’épique combat de robots) ; elle fonctionne par l’accumulation désordonnée de références à des stéréotypes du genre, dans sa dimension populaire et non savante ou didactique. Il faut rappeler qu’en plus des bandes dessinées, le journal Spirou publie des romans d’aventures (quoique peu ou pas de science-fiction). Il y a donc une certaine homogénéité des contenus recherchée dans la revue.

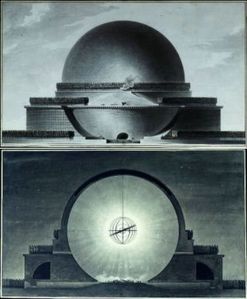

Rob-Vel n’oublie pas, au détour d’une case, les machines comiques de la fantaisie scientifique à la Robida

A travers ce récit, il me semble donc que Rob-Vel déforme la tradition graphique de la fantaisie graphique en s’engouffrant davantage dans la veine du roman d’aventures : le but n’est plus d’imaginer des machineries amusantes mais d’utiliser les motifs de la science-fiction comme un « exotisme fantastique » ou « glissement du possible à l’impossible », pour reprendre les termes de Matthieu Letourneux. La science-fiction graphique française change d’imaginaire : elle passe de celui de l’anticipation à la Robida (création de machines extraordinaires et de la société future) à celui de l’aventure scientifico-fantastique (Le Rouge, Renard, de la Hire, Galopin…). Je constate aussi qu’on retrouve cette évolution dans les mêmes années chez Saint-Ogan (Le Rayon mystérieux en 1937), Pellos et René Thevenin (Futuropolis en 1937), Calvo (La croisière fantastique en 1942). Il semble donc y avoir une demande pour des récits de science-fiction de ce type. Dans L’îlot mystérieux, le fantastique est très présent. Il propose des merveilles surnaturelles en contrepoint des merveilles technologiques.

La question qui, pour moi, reste pendante, est de savoir quelle est l’influence réelle de l’arrivée en France des comic strips de science-fiction que sont Flash Gordon, Buck Rogers, Brick Bradford dans les années 1930. On voit bien dans les aventures de Spirou que l’auteur a tout à fait pu aller chercher ses références dans la littérature populaire francophone qui exploite les mêmes thèmes. Par ailleurs, le space opera dont relève les comic strips importés ne sera exploité en France qu’après la guerre. Les auteurs de bande dessinée semblent rester ici, par leurs références littéraires, dans un paradigme européen, même si ponctuellement le graphisme peut faire référence à la création américaine. C’est là la grande différence entre la science-fiction graphique avant et après 1945 : avant, les références littéraires et graphiques sont encore celles du merveilleux scientifique européen, après, l’influence du space opera et des comics américains est nettement plus direct chez les dessinateurs français.

Enfin, concluons sur la série Spirou elle-même : il est amusant de constater que le rapport de la série à la science-fiction n’a pas changé depuis Rob-Vel. La science-fiction constitue déjà à cette époque un genre qui sert de références en tant qu’il relève d’un récit d’aventures fantastique. La science-fiction chez Spirou a toujours été, et est toujours, une science-fiction fantaisiste.

Références bibliographiques :

Les références suivantes sur la littérature populaire de science-fiction m’ont beaucoup servi pour cet article :

Sur l’autre face du monde : http://www.merveilleuxscientifique.com/

Le roman d’aventures (Matthieu Letourneux) : http://www.roman-daventures.com/

The Adamantine (Harry Morgan) : http://theadamantine.free.fr

1Lire à ce propos Erwin Dejasse et Philippe Cappart, « A la recherche du feuilleton perdu » dans Neuvième art, n°15, 2009

2Dans son ouvrage Le roman d’aventures, 1870-1930, 2010