J’ai pu écrire dans un billet précédent sur Professeur Cyclope que « le temps de l’expérimentation était terminé » pour la bande dessinée numérique. Je regrette déjà ces paroles qui avaient surtout pour but de souligner que la bande dessinée numérique devait être appropriée par des auteurs non-spécialistes dont les compétences narratives et graphiques surpassaient leurs compétences techniques. Loin de moins l’idée qu’il fallait arrêter d’expérimenter ! Pour le prouver, je vais justement m’intéresser dans ce billet à de récentes expérimentations numériques ayant eu lieu en 2014…

Avec les œuvres présentées ci-dessous, nous nous situons davantage dans une forme d’avant-garde technophile que dans la constitution d’une bande dessinée numérique standardisée et facilement diffusable et reproductible. En 2014 ont eu lieu trois expérimentations, dans des contextes différents, qui ont incités des auteurs, professionnels et non-professionnels, à créer des œuvres numériques. Il s’agit de l’atelier Pierre-Feuille-Ciseaux n°3 qui a eu lieu en 2011 mais dont les réalisations ont été rendues publiques en septembre 2014, le Hackhaton #Bd numérique (juin 2014), et le récent Concours Challenge Digital organisé dans le cadre du FIBD 2015. Quelles sont les œuvres qui en sont ressorties et qui témoignent de l’innovation narrativo-numérique de l’année passée ?

Pierre-Feuille-Ciseaux : atelier 2011

L’association Chifoumi organise régulièrement des résidences d’auteurs pour susciter des créations originales ou, comme ils le disent eux-mêmes, « stimuler la création collective en bande dessinée ». Ce sont les ateliers « Pierre-Feuille-Ciseaux », quatre à ce jour. Pour le troisième, en 2011, ils avaient fait appel à Anthony Rageul, théoricien et plasticien majeur du récit numérique d’avant-garde, dont la thèse est d’ailleurs, depuis peu, en ligne (courez-y !). L’occasion pour eux d’inviter leurs auteurs à se lancer dans des créations numériques, qui ont été mises en ligne en septembre 2014.

Le principe de cette résidence est celui de la contrainte : les auteurs se voient imposer une contrainte de création bien spécifique, cette fois en rapport avec les potentialités de l’outil numérique. On se situe bien dans une logique d’expérimentation pure qui n’a d’autre but que la création et l’invention, en-dehors de chemins pré-établis. Un exercice de style pleinement assumé qui donne lieu à des œuvres qui, pour ne pas être époustouflante, n’en sont pas moins étonnantes.

Quatre contraintes avaient été proposées :

- un strip-un clic : réaliser un strip proposant une zone cliquable modifiant le strip

- la toile infinie : interprétation du principe de la toile infinie de McCloud

- fenêtres aléatoires : les cases sont transformés en fenêtres que le lecteur peut déplacer, supprimer, etc…

- lanterne numérique : principe du Turbomédia

Si les contraintes 2 et 4 s’inspiraient directement de travaux antérieurs (ceux de Scott McCloud et Balak), les contraintes 1 et 3 étaient des exercices qui, pour ne pas être totalement inédits (on se souvient du superbe Duel à Pixville de Yassine sur @fluidz qui jouait déjà de la génération spontanées de fenêtres), étaient susceptibles d’inventer une nouvelle narration. Car bien sûr, derrière la contrainte technique, finalement peu présente, la véritable contrainte était de créer en fonction de modalités narratives bien spécifiques, le numérique n’étant que l’outil servant à imposer ces contraintes. C’est, à mon sens, une façon saine de concevoir le numérique, non dans sa complexité technique mais dans son rôle de renouvellement narratif.

Parmi les différentes créations, je dois dire que j’ai bien apprécié la chaîne alimentaire de Benoit Preteseille et Oriane Lassus qui utilise la contrainte de la toile infinie. On y suit le parcours d’un pélican, du ciel à la mer, et au-delà… Le lecteur est obligé d’ajuster la fenêtre de lecture au cheminement de l’animal par un système de double scrolling vertical/horizontal et cela participe bien évidemment de la lecture, en plus de nous interroger sur nos habitudes de lecteur ainsi que sur la temporalité de lecture, puisqu’une surprise attend celui qui s’aventurerait hors de la piste naturelle. La qualité de cette œuvre réside moins dans son contenu, qui relève surtout du gag ponctuel et aurait peu d’intérêt hors de l’exercice, que dans la fluidité trouvée par les deux auteurs pour nous la faire lire. Ils offrent une vraie proposition sur la gestion de l’espace dans l’univers de la « toile infinie », cette possibilité d’extension infinie de la lecture sur écran.

Dans les réalisations courantes de bande dessinée numérique, l’utilisation de la toile infinie est sans doute parmi les procédés les moins courants, à côté du Turbomédia ayant détrôné tout autre procédé depuis un ou deux ans. L’un de ses avatars, le scrolling, vertical ou horizontal, est parfois utilisé, mais ici les deux auteurs exploitent les deux dimensions, vers la droite et vers le bas, et sortent d’une lecture linéaire.

À noter que sur la page du bilan, les outils qui ont servis à faire les œuvres sont téléchargeables et réutilisables.

Hackhaton BD numérique : la BD au pays de la programmation

Par certains aspects, l’expérience du Hackhaton BD numérique qui a eu lieu en juin 2014 ressemble à la résidence PFC#3 : c’est l’idée que la réunion d’auteurs dans un espace et un temps clos va donner lieu à des créations collectives originales. Seulement, il me semble que là où PFC#3 mettait l’accent sur une certaine simplicité d’exécution, avec des œuvres au final simples et très lisibles, souvent en quelques cases, le but du Hackhaton a été au contraire de se colleter avec la technique.

Pour rappel, un Hackhaton est, initialement, un événement qui réunit des développeurs pour 48h de programmation informatique collaborative et de codage effrené dans une logique qui reproduit les principes de la conduite de projets, mais dans un temps très réduit. La plupart du temps, le hackhaton vise à se saisir d’un logiciel ou d’un format libre pour le triturer et démontrer son utilisabilité. Ici, c’était le format epub 3 qui était mis à l’honneur, un format peu utilisé dans la bande dessinée numérique qui lui préfère souvent le format flash ou simplement le html. La journée était organisée par Sequencity et le Labo de l’édition. On ne compte plus les partenaires : Hadopi, Livreshebdo, Mollat, la fonderie… Les réalisations ne sont pas directement visibles mais on peut avoir un aperçu de la journée sur ce tumblr. Elles réunissaient des développeurs et des auteurs de bande dessinée, d’où cette impression de l’irruption de la bd dans un univers d’informaticiens.

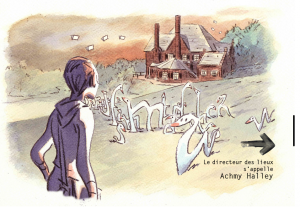

En l’état, il n’est pas évident de juger des réalisations, mais l’impression que j’en ai est, par rapport à PFC#3, par exemple, la recherche d’une certaine complexité, à la fois technique et dans les thèmes et contraintes choisies. L’idée des participants semble avant tout d’avoir cherché à créer des objets uniques, sans équivalents. On trouve par exemple Prophecy, un « comic trick » permettant de piéger un ami en lui faisant lire une bande dessinée dont il est le héros. Ou encore 7 jours pour survivre, sans doute le plus malin des projets, une bd temporalisée dont le contenu change en fonction de l’heure à laquelle on la lit. L’une des créations, par Claire Grimond, Hülya Guç, Jean-Sébastien Bordas et Sarah Pardon, Au-delà, (aussi appelée La suite) malheureusement seulement lisible à l’état d’ébauche http://au-dela.site50.net/, propose une idée que je trouve séduisante parce que son point de départ est narratif et non technique : des fantômes de Parisiens se promènent dans le métro. Le principe du scrolling horizontal fait défiler la rame pendant que nous faisons connaissance avec les voyageurs. Ce que je trouve intéressant ici, c’est qu’au-delà de la prousse technique, il y a la volonté de raconter une histoire et, en quelque sorte, de masquer la technique derrière une forme de lisibilité.

L’autre objectif de ce hackhaton était de promouvoir le format epub 3 dans la création de bandes dessinées, en partant du constat que la plupart des bandes dessinées numériques actuelles ne sont pas nomades et se lisent essentiellement sur des navigateurs web ou des applications. C’est donc aussi une expérience visant à faire prendre conscience aux développeurs des attentes potentielles d’une communauté créative.

Le Challenge Digital : la BD numérique à Angoulême

Dernier exemple en date, le Challenge Digital lancé dans le cadre de la section Jeunes Talents du FIBD 2015 en partenariat avec EspritBD, la plateforme d’hébergement de bandes dessinées numériques sponsorisée par la Caisse d’Epargne. Je passe ici rapidement sur ce constat qui m’attriste toujours un peu que la bande dessinée numérique à Angoulême soit cantonnée au Pavillon Jeunes Talents dont les efforts sont tout à fait utiles et louables, mais dont la position aussi contribue aussi à ne voir dans la création numérique qu’un champ pour les amateurs et les expérimentateurs. Bref.

Contrairement aux deux évènements précédemment commentés, le Challenge Digital a vu participer essentiellement des auteurs non-professionnels, qui est le public du Pavillon Jeunes Talents. Le niveau graphique des œuvres n’est donc pas toujours extraordinaire, mais il est toujours intéressant de constater comment de jeunes dessinateurs s’emparent de l’outil numérique.

Ce qu’on constate c’est que beaucoup en restent à l’exercice de style et qu’il semble que, dans le cadre de ce Challenge, le numérique ne vaut que s’il est visible, ce qui est toujours un peu dommage. J’ai aussi remarqué que le Turbomédia est un art difficile qui n’est pas toujours maîtrisé par ses utilisateurs. Ce qui pèche le plus souvent est le rythme, soit trop saccadé, donnant lieu à des créations trop longues où le clic devient fastidieux, soit trop impromptu, jouant trop sur des effets de surprise malvenus.

Mais pour revenir à des propos plus positifs, je dois dire aussi que certaines créations sont très stimulantes. Par exemple Night Shift de Pauline Lecerf qui fait appel à une musique en boucle et rappelle par moment Le portail que Thomas Mathieu avait publié dans Professeur Cyclope. Il s’agit d’un scrolling vertical qui nous plonge dans un univers curieux, en noir et blanc, au style un peu naïf, où les « interférences » se matérialisent en de curieuses vagues déformant l’image à la façon d’essaim d’insectes. C’est très élégant dans le style, très frais dans l’histoire qui ne paie pas de mine, et surtout, c’est une des rares fois où j’ai lu une bande dessinée numérique qui pose vraiment une ambiance, entre la musique, le dessin souple, l’impression constante de descente imposée par le scrolling et la progression bien gérée vers un psychédélisme qui parvient à se passer de couleurs et joue sur les nuances de gris et le mouvement sous-jacent. Tout concorde pour une bonne expérience de lecture.

Parmi les autres réalisations marquantes, on peut noter Invisible de Javi de Castro qui reprend en partie l’idée des fantômes du métro dans un faux diaporama à travers une rame et ses habitants, A WTF story d’Emrad qui utilise le principe de la toile infinie pour une bande dessinée à choix multiples, à la façon de McCloud et de Shiga mais dans un style bien différent ou encore Cactus Boy de Tandapants qui présente l’avantage de n’insérer des animations que ponctuellement, pour servir une histoire amusante et au dessin agréable.

Un petit bilan ?

Voilà pour les trois évènements les plus marquants de cette année 2014 en matière d’expérimentation. Ils m’inspirent quelques réflexions…

La première est que la grammaire visuelle numérique s’est étoffée même si certaines tendances dominent : le Turbomédia a conquis une place de choix, et le scrolling a toujours un bon succès. La toile infinie, l’utilisation de sons et de vidéos, l’interactivité, sont moins présentes. Mais quand même, on est loin des scans de planches faites à la main qui dominaient il y a une dizaine d’années la publication en ligne. Et cela y compris chez des auteurs amateurs qui font l’effort, pour la plupart, de s’interroger sur les spécificités de la diffusion numérique. Ces trois évènements prouvent qu’en dix ans, le langage de la bande dessinée numérique a essaimé et ses procédés ne sont plus seulement de l’ordre de l’exceptionnel et permettent vraiment de concevoir d’autres façons de raconter des histoires, pour reprendre un credo de Julien Falgas.

La seconde observation est la question de la technique. Elle est posée en particulier par le hackhaton, mais aussi indirectement par les deux auters évènements : quelle place donner aux questionnements purement techniques qui interviennent dans la réalisation d’une bande dessinée numérique ? Faut-il se concentrer sur des standards (epub 3, flash…), faut-il créer des outils spécifiques ? comment doit se passer le dialogue entre informaticiens et créateurs pour que la création suivent les évolutions de la technique et des usages ? Ce sont là de vraies questions, jamais vraiment résolues au vu des réalisations ci-dessus.

Une troisième observation est la formation d’un pool de « spécialistes » de la bande dessinée numérique, invités des différents évènements. Là où, il y a deux ou trois ans, peu nombreux étaient les créateurs pouvant parler en détail de la création numérique, ils semblent à présent légèrement plus nombreux. Ainsi, on retrouve dans ces différents événements, dans les jurys ou à la coordination, quelques têtes connues : Anthony Rageul, Olivier Jouvray, Fabien Velhmann, Joël « Klaim » Lamotte… Il est intéressant de voir s’étendre la communauté.

La dernière réflexion est que l’expérimentation numérique souffre toujours de la tension entre une tendance à se montrer et montrer ses effets, en cherchant des concepts originaux, des pitchs attractifs, et la volonté toute simple de raconter une histoire. On expérimente finalement plus sur la technique que sur la narration. C’est ce que je trouve de plus frappants dans certaines réalisations qui semblent chercher avant tout la prouesse, et les œuvres que j’ai mises en avant sot justement celles où ce qui compte avant tout est l’histoire racontée, les sentiments transmis au lecteur, plus que la volonté de l’épater. Ce qui n’empêche l’expérimentation pure d’avoir son importance : elle permet d’inventer de nouvelles techniques et a aussi son utilité… Le tout est de garder un équilibre utile entre le plaisir créatif de l’auteur et le plaisir du lecteur !

On trouve par exemple sur la plateforme EspritBD une production de Thomas Mathieu intitulée Mais oui, mais oui. Si on la décortique sur le plan de la narration, elle est complexe : on est face à une histoire à choix multiples qui se présente d’abord comme un jeu vidéo (on doit choisir un personnage au départ, ce qui revient à choisir une focalisation) et mêle ensuite un type de lecture proche du Turbomédia. Chaque personnage permet de découvrir les multiples pans de l’intrigue. Mais cette complexité est masquée pour le lecteur grâce à l’univers très fort de Thomas Mathieu (qui décidément assure dans ses réalisations numériques!), peuplé de zombies et inspiré par les films de série B qui allège le propos. C’est pour moi un bon exemple, simple mais efficace, de ce que permet maintenant la grammaire de la bande dessinée numérique.