Une fois de plus, je vous fais le coup du blogueur qui n’en est pas un… Ce n’est pas par son blog qu’Igor-Alban Chevalier, alias the Black Frog, s’est fait connaître en tant que dessinateur de bandes dessinées, mais plutôt par le forum de graphistes CaféSalé dont j’aurais l’occasion de vous toucher un mot. Auteurs d’une série de trois albums, Les carnets de la grenouille noire, the Black Frog impressionne par sa maîtrise technique, par son parcours, par la force de ses fables. Un auteur essentiel révélé par Internet, que j’ai découvert sur le tard, mais à côté duquel il aurait été dommage que je passe, pour moi comme pour vous !

Parcours d’un imagier

Dans le premier tome des Carnets de la grenouille noire intitulé Conscient de vacuité, the Black Frog nous narre son parcours professionnel et les méandres du métier de graphiste. En des temps plus reculés, il aurait été un « imagier », c’est-à-dire un artiste capable de travailler des matériaux très différents pour créer des images. C’est en tout cas ce que m’inspire la variété des tâches auxquelles il s’est consacré. Voyez plutôt : il se forme aux arts de l’image au sein d’une Ecole d’arts appliqués à Nîmes, puis, pendant un an, à l’Institut Saint-Luc de Bruxelles spécialisé dans la bande dessinée. Après avoir essuyé plusieurs échecs pour percer dans la bande dessinée malgré le soutien de Caza, dessinateur du Métal Hurlant des années 1970-1980, il travaille pour différents médias, dont le jeu vidéo. En 1998, il parvient à se faire engager au Jim Henson’s creature shop, un atelier londonien spécialisé dans les animatronics et autres marionnettes et effets spéciaux pour films d’animation. On le retrouve ensuite aux Etats-Unis où il participe à la direction artistique de plusieurs films (comme par exemple, Le pacte des loups, Harry Potter, X-Men 3…). Il se définit lui-même comme un « mercenaire » travaillant au gré des appels de l’industrie du cinéma comme designer, et complétant cela par divers autres projets d’illustration, de scénario, de jeux de société, de jeux vidéos… Derrière ses travaux d’illustrations et ses scénarios, il dit aussi vouloir consacrer une grande partie de son temps à la sculpture, autre passion qui lui permet de créer, une fois encore, des personnages et leurs histoires.

The Black Frog a donc derrière lui une solide carrière lorsqu’il commence à s’intéresser à la bande dessinée, ou plutôt à s’y réintéresser, puisque c’était à l’origine à ce domaine précis du dessin qu’il aurait aimé pouvoir se consacrer.

The Black Frog, c’est aussi un personnage, et peut-être en cela se rapproche-t-il un peu des blogueurs bd que j’ai l’habitude de chroniquer dans ses pages. La grenouille noire est à la fois le surnom et l’avatar de notre dessinateur, personnage né d’une histoire qu’il a d’ailleurs publié et dont je vais vous parler par la suite, The Moo Factory. Grande silhouette martiale et barbue aux allures de capitaine de l’armée coloniale, the Black Frog en impose immédiatement, on le retient dans le paysage. Il semble incarner une projection idéale de ce qu’aimerait être son auteur ; projection mais aussi déguisement ironique et décalé, pris entre la fiction de ses aventures et la réalité du net.

The Black Frog et le forum CaféSalé

Même si the Black Frog ne fait pas réellement partie de la communauté des blogueurs bd, c’est grâce à l’un d’entre eux, Manu xyz, célèbre ours-blogueur, que j’ai découvert l’existence et le travail de la grenouille noire, dans une de ses notes de début 2009. Lui-même ne possède de blog que depuis février dernier et il s’en sert pour présenter ses actualités (http://lagrenouillenoire.tumblr.com/). Jusque là, c’était sous la forme plus traditionnelle, mais parfois plus fonctionnel, d’un site Internet qu’il était présent sur Internet (Dynamographika).

Mais l’espace que the Black Frog a le plus marqué de sa présence sur le net est le forum CaféSalé… Petite présentation rapide mais, je l’espère, pas trop fautive. Le forum CaféSalé naît en 2002 de l’initiative de Kness, coloriste et illustratrice. Le forum regroupe d’année en année une communauté d’illustrateurs et de graphistes de plus en plus nombreuse, dans des styles et des profils extrêmement variés. Il s’est rapidement imposé comme l’espace francophone majeur pour la création sur Internet dans le domaine de l’illustration : ici l’idéal de partage qui sous-tend le fonctionnement de tout forum fonctionne à plein, aussi bien pour attirer des membres que pour les faire progresser, ou encore susciter des vocations et des projets. D’autant plus qu’au-delà du forum, le site offre une vitrine assez efficace pour ses membres (plus de 25 000 selon le compteur) : certains disposent d’une galerie en ligne dans laquelle ils peuvent se présenter et présenter des extraits de leurs oeuvres. A cela s’ajoute des activités diverses qui permettent de tenir sans cesse la communauté en mouvement : depuis 2003 une exposition est organisée tous les ans au bar Les Furieux à Paris et CaféSalé est présent aux diverses manifestations type Japan Expo. Enfin, depuis le début de cette année, CaféSalé a franchi une nouvelle étape en proposant des Workshop durant lesquels des artistes importants du forum proposent des cours et des conférences sur les métiers de l’image. Comme dans tant d’autres secteurs (y compris la bande dessinée, j’en parle suffisamment entre ses pages !) s’est produit la professionnalisation progressive d’une initiative amateure et collective née sur Internet. Devenue une sorte d’institution, CaféSalé est à présent capable de mettre en valeur ses membres, et Black Frog en fait partie.

Car CaféSalé, en s’associant à l’entreprise Ankama, est devenu une maison d’édition en juin 2009. La collaboration avait commencé avant cette date : Ankama, entreprise spécialisée dans la création numérique (elle est à l’origine du jeu en ligne Dofus) et, depuis 2005, tournée vers l’édition de bande dessinée, avait déjà permis la publication du premier artbook collectif du forum CaféSalé en 2007 (pour info, cette même année, Ankama édite un autre projet venu du web avec le lancement de la série Maliki du dessinateur Souillon, à l’origine un blog lancé en 2004). La création de CFSL Ink, maison d’édition pour les projets et les auteurs du forum, comme filiale d’Ankama, ne fait donc que confirmer ce partenariat. The Black Frog, dont l’album Conscient de vacuité paraît dès la naissance de CFSL Ink est le premier ouvrage d’un auteur en solo à sortir du forum, événement à mes yeux aussi importants puisqu’il associe la création de la maison d’édition avec une diversification dans le domaine de la bande dessinée.

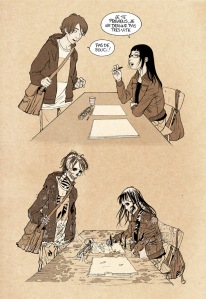

C’est sur le forum CaféSalé, en avril 2008, que the Black Frog commence à publier ses Carnets de la grenouille noire qui se trouveront édités en album. Le principe de publication des Carnets suit une règle immuable, à la manière d’un défi : réaliser dix planches de bande dessinée par jour pendant un mois. Kness a raison de dire sur la jaquette de l’album que « Ce livre est vraiment né sur Internet, il est le fruit d’une rencontre quotidienne entre l’auteur et son public. ». Dans les faits, le premier opus des Carnets, Conscient de vacuité, est une sorte de webcomics virtuose dans son rythme de publication. Seul diffère, par rapport aux webcomics traditionnels, l’espace de diffusion : sur un forum plutôt que sur un site ou un blog. Différence purement formelle, qui, peut-être, provoque une meilleure interaction avec une communauté de spécialistes (un forum étant d’emblée un espace de discussion, contrairement au blog), mais dont les mécanismes, et notamment le bon vieux principe de la diffusion feuilletonesque, sont sensiblement identiques à ceux des webcomics.

Dans Conscient de vacuité, the Black Frog raconte son parcours d’illustrateurs et les différents épisodes marquants de sa carrière. Le ton est assez détendu, sans indulgence ; la fiction vient parfois soutenir le récit autobiographique et, par la densité du propos et de l’introspection, nous sommes très loin de la plupart des blogs bd (à l’exception peut-être du blog d’Esther Gagné qui porte lui aussi un véritable projet autobiographique). On comprend que le récit, témoignage sur une profession, ait séduit sur un forum spécialisé mais, bien au-delà et même pour le public profane (dont je suis!), c’est une histoire passionnante.

Conscient de vacuité terminée sur le forum, l’idée vient progressivement de poursuivre l’aventure, et c’est ainsi qu’est réalisé une seconde histoire, une fiction cette fois, même si elle est intimement liée à the Black Frog (mais au personnage, pas à l’auteur !), The Moo factory, puis une troisième, Les fondateurs. C’est le lancement d’une véritable saga à suivre.

Une dernière chose : the Black Frog participe à d’autres projets BD sur Internet, et en particulier à la bédénovela Les autres gens pour laquelle il a dessiné deux épisodes.

Force du classicisme virtuose

The Black Frog donne l’impression d’avoir en cours un nombre incalculable de projets dans le plus de domaines possibles. Ses ouvrages édités, sauf erreur de ma part, sont au nombre de quatre : les trois Carnets de la grenouille noire chez CFSL Ink et un artbook solo chez Design Studio Press intitulé Doodles, you know, teapots and stuff. Bon, il est quand même difficile de passer sous silence certains de ses autres travaux encore non-édités, comme Stone Monkey, prévu pour être une bande dessinée de 3000 pages adaptant le célèbre roman chinois Pérégrinations vers l’ouest. (Dont on peut consulter quelques pages sur le forum).

En ce qui concerne son travail d’illustrateur, je suis davantage dans l’admiration que dans l’analyse : c’est un domaine dont je maîtrise assez mal l’histoire et les techniques. On peut voir quelques unes de ses oeuvres dans sa galerie : des illustrations aux styles variés, de l’hyperréalisme à une forme d’impressionnisme d’ambiance crépusculaire. The Black Frog saisit la force de l’art de l’illustration dans ce qu’elle a de grandiose et de vertigineux, suivant une ligne qui va des couvertures de romans de science-fiction et d’heroïc-fantasy du milieu du XXe siècle jusqu’à l’art des comic books ; ligne qui remonte sans doute encore plus loin, allant chercher des codes graphiques éprouvés et le plaisir d’une certaine virtuosité artistique du côté de la grande peinture figurative du XIXe siècle. L’art de l’illustration m’a toujours paru avoir pris le relais, à partir des années 1950, de la figuration et du naturalisme qui perdaient alors nettement de la vitesse dans la peinture académique. Les mondes imaginaires issus des nouvelles littératures lui ont fourni des thèmes neufs et une plus grande liberté d’interprétation. Les artistes issus de l’illustration ont souvent la capacité de se tourner vers des médias différents : le cinéma, le jeu vidéo et, bien sûr, la bande dessinée. Le cas de Philippe Druillet est à cet égard exemplaire de ce qu’un illustrateur, dont le talent et les références sont avant tout visuelles, peut apporter à la bande dessinée . The Black Frog se situe un peu dans cette tradition des auteurs à mi-chemin entre l’illustration (l’image « seule ») et la bande dessinée (l’image séquentielle).

Pourtant, il n’est pas qu’un illustrateur et, dans ses Carnets de la grenouille noire, il nous présente ses dons de raconteurs d’histoire, un peu sur le même ton que les conteurs anciens colporteurs d’histoires fantastiques. Dans The Moo Factory, tome 1 de la série, il utilise un dispositif extrêmement simple : des dessins en noir et blanc très tramés, laissant apparaître le gris comme pour imiter une gravure ancienne, servent d’appoint au texte. The Black Frog développe un style où domine le noir et où les visages ne sont qu’entraperçus, ce qui ne fait que renforcer l’atmosphère fantastique. Cette forme mixte, relativement moderne dans la bande dessinée, présente l’avantage de mettre sur le même plan le dessin et le texte : le premier ne peut se passer du second mais le second n’aurait pas la même saveur sans le premier. Il fait des oeuvres de la grenouille noire un « roman graphique » au sens propre du terme.

The Moo factory est un récit sur l’enfance et la création. Premier tome de la série, il en déroule la genèse, l’origine. Dans ce qu’on devine être un XIXe siècle finissant (cette époque dite « victorienne » outremanche qui fascine tant les anglais par ses contours brumeux et sa dignité gothique), deux frères siamois orphelins enfermés dans les caves d’un couvent depuis leur naissance découvrent l’aventure sous la forme de romans. Lorsque vient le moment d’inventer leurs propres histoires, ils font la connaissance de jumeaux aveugles, A et B, fils illégitimes d’un ministre de la République, qui s’avèrent être le public idéal. Il suffit alors que la science, ou la magie, s’en mêle, et l’histoire du docteur Von Oxyde et des travailleurs de la nuit décolle vers le fantastique et le rêve, voire le surréalisme. A l’origine des carnets, donc, il y a les histoires que se racontent les enfants, à l’infini, et qu’ils ne peuvent cesser de se raconter. Les quatre enfants découvrent peu à peu que l’imagination est une chose qui doit être maîtrisée, apprivoisée, mais qui reste profondément magique. Le lien entre enfance et imagination n’a bien sûr rien de neuf, mais the Black Frog nous en propose une interprétation qui parvient à être à la fois lugubre et touchante. Les dessins, très sombres et distanciés, s’attardant plus à décrire une ambiance qu’à raconter l’histoire, donnent une utile solennité et une érudition aristocratique au récit qui lui évitent de tomber dans le bon sentiment.

The Black Frog ne se fait pas écrivain : il se fait plutôt conteur, et ce qu’il maîtrise, c’est surtout l’efficacité de mécanismes narratifs classiques : l’autonomie des épisodes, la progression lente vers le merveilleux, l’équilibre des effets de surprise et des rebondissements, la capacité à peindre un personnage en quelques lignes, aidé de quelques traits. Le mot qui me vient à la lecture des carnets est « calibré », et avec une fluidité déconcertante. Il sait rendre une histoire, et comme pour ses illustrations, c’est aux romanciers du XIXe que cela me fait penser.

Si on met en rapport Conscient de vacuité et The Moo factory et Les fondateurs, on obtient bien le portrait d’un raconteur d’histoires ininterrompu. Le lien est facile à faire entre le récit autobiographique et la fiction : tous deux parlent de la création, de ses difficultés, de sa capacité presque magique à changer celui qui raconte comme celui qui écoute. On comprend mieux ce qui bouillonne dans le cerveau de la grenouille noire…

Pour en savoir plus :

Le site de la Grenouille noire et son blog : http://www.dynamografika.com/ , http://lagrenouillenoire.tumblr.com/

Le forum CaféSalé : http://www2.cfsl.net/fr/home

Une présentation exhaustive de The Black Frog sur CaféSalé : http://www2.cfsl.net/fr/galleries/the-black-frog