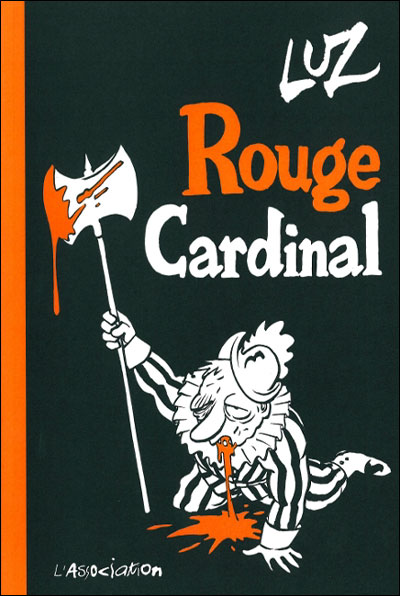

En cet automne 2010, si paisible sur le plan politique, il y a des caricaturistes qui ne chôment pas. Luz, dessinateur de l’hebdomadaire satirique Charlie Hebdo depuis sa re-création en 1992, publie deux albums, Rouge cardinal à l’Association et The King of Klub aux éditions les Echappées. Sans oublier, au printemps dernier, toujours aux Echappées (maison d’édition de Charlie Hebdo), Robokozy, dont je vous laisse deviner la cible (éternelle, inépuisable source d’inspiration). Si Luz m’intéresse aujourd’hui, c’est parce que son principal talent, à mes yeux, est de savoir mêler les apports du dessin de presse à ceux de la bande dessinée.

Luz et la tradition du dessin de presse

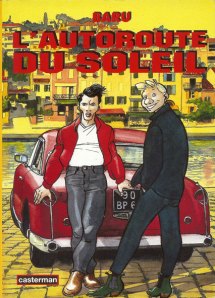

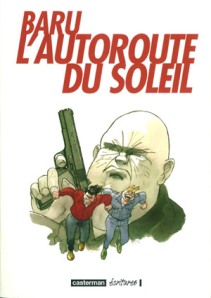

Le petit album qui me sert de point de départ pour mon article du jour a pu passer inaperçu. Rouge Cardinal est paru dans la collection Mimolette de l’Association, collection réservée à des ouvrages à la pagination réduite, dans un format type comic books. L’histoire est celle de Malko, jeune garde suisse qui a promis à sa mère de donner au pape Jean-Paul II les chocolats qu’elle a préparé elle-même. Mais Malko se trouve bien malgré lui pris dans un complot organisé au sein du Vatican pour tuer le saint père… L’album republie une histoire parue entre décembre 2004 et avril 2005 dans Charlie Hebdo : plus de cinq ans se sont écoulés depuis et il est vrai que cette actualité n’est pas vraiment « chaude ». L’album n’en reste pas moins savoureux, bon exemple, sur un format réduit, du style violemment corrosif de Luz. Signalons enfin que, si l’histoire est si courte, c’est que la mort prématurée (mais réelle) de Jean-Paul II en avril 2005 a brutalement ruiné toute l’intrigue…

On pourra être surpris du mode de publication : L’Association qui publie, avec plusieurs années de décalage, une histoire parue dans Charlie Hebdo. J’ignore les circonstances exactes de la naissance de l’album, mais il faut bien signaler que Luz avait déjà publié dans cette même maison d’édition en 2002 Cambouis, un carnet personnel dans lequel le dessinateur donnait ses impressions sur l’entre-deux-tours des élections présidentielles de 2002 qui vit s’opposer Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen. Quant à l’Association, cela fait plusieurs années qu’elle travaille à rééditer des dessinateurs issus de l’équipe des éditions du Square qui, dans les années 1960-1970, tissèrent des ponts entre bande dessinée et dessin de presse : que l’on pense à leurs rééditions de Charlie Schlingo ou, mieux encore, à celles de Gébé, pilier de Charlie Hebdo, mort en 2004.

Certains, à ce stade de la lecture, pourront se demander pourquoi je tiens tant à distinguer « bande dessinée » et « dessin de presse ». Il est vrai que la distinction peut avoir quelque chose d’artificiel et que cela fait bien longtemps que des auteurs de bande dessinée pratiquent le dessin de presse, et inversement. Je reprendrais pourtant une citation de la chercheuse Nelly Feuerhahn : « ces deux manières [dessin d’humour et bande dessinée] localisent les marges les plus extrêmes d’un même continuum. » (numéro 10 de la revue Humoresques, p.81 ; 1998). Tous deux sont des objets graphiques, mais là où le dessin de presse recherche la condensation de l’idée en quelques traits, la bande dessinée étend la narration tout au long d’une histoire. Plus simplement, bande dessinée et dessin de presse, au cours du XXe siècle, se dissocient clairement en deux traditions artistiques distinctes qui, sans s’ignorer l’une et l’autre, élaborent des codes et des usages différents. En ce début de XXIe siècle où la bande dessinée ne se diffuse plus massivement par voie de presse mais préfère le support livresque, l’écart entre les deux spécialisations est manifeste… ce qui n’empêche pas certains dessinateurs de circuler de l’un à l’autre.

J’en reviens à Luz après cet intermède érudit, rassurez-vous. Vous n’aurez guère eu de mal à le comprendre : Luz fait partie des dessinateurs qui possèdent une vision syncrétique de leur pratique de dessinateur. Ce qui m’intéresse ici, la manière dont Luz exploite la narration et sort du seul dessin de presse, sans complètement sacrifier aux codes de ce dernier. Il n’est pas le seul et, en réalité, l’héritage des publications du Square (Hara-Kiri puis Charlie Mensuel et Charlie Hebdo) encourage justement cette fusion des arts graphiques. On retrouve donc cette caractéristique parmi les illustres aînés, Reiser, Fred, Gébé, Cabu, comme dans l’équipe du « nouveau » Charlie Hebdo reformé à partir de 1992 : Jul, Charb… Hors du cercle de Charlie Hebdo, on peut citer le cas de René Pétillon qui est à la fois un des dessinateurs du Canard enchaîné depuis 1993 et l’auteur de la série Jack Palmer depuis 1976.

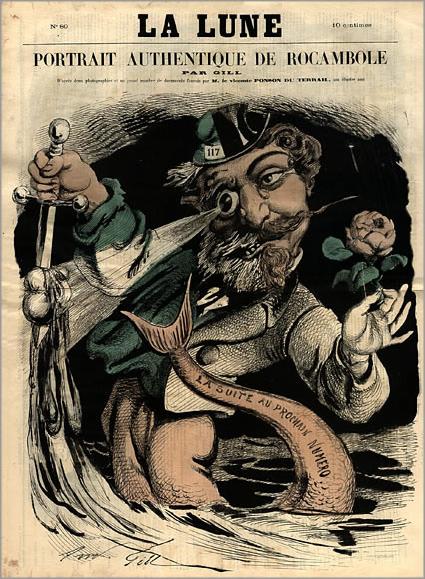

Parmi ses collègues dessinateurs de presse, Luz s’est trouvé une spécialité, en réalité vieille comme la profession : la caricature des personnalités qui composent « l’air du temps », principalement politiques, mais pas uniquement. Il renoue avec une forme de caricature spécifique : la caricature déformatrice, qui base la ressemblance sur une déformation outrée de certains traits physiques. L’un des grands maîtres de ce type de dessin de presse au XIXe siècle était André Gill (1840-1885), qui s’attaqua à l’empereur Napoléon III, mais aussi à de nombreuses personnalités politiques et artistiques de son temps. A côté de cette tradition ancienne, Luz pratique une forme de caricature plus récente, apparue dans le seconde moitié du XXe siècle : l’enlaidissement volontaire du trait et des personnages. Là, je m’avance sur un sujet que je n’ai pas étudié dans le détail, mais il me semble que, si Reiser a été un des premiers à pratiquer ce type de dessin outrée et sale à une époque où dominait la propreté et la sobriété du trait, lui ne pratiquait pas la caricature de personnalités. En revanche, l’enlaidissement graphique est un trait partagé par de nombreux dessinateurs ayant commencé dans les années 1970 ou après, tels Philippe Vuillemin, Tignous, Charb et Lindingre. Ils se situent en cela dans l’héritage de Reiser qui leur a, en quelque sorte, ouvert la voie.

C’est bien à cette double tradition du dessin de presse que se rattache Luz : le XIXe siècle et la puissance libertaire des années 60-70. Le thème même de Rouge Cardinal lui permet de s’en donner à coeur joie dans la représentation de Jean-Paul II, ou encore du cardinal Lustiger. Quant à King of Klub, le second album de mon article du jour, c’est un festival de caricatures de personnalités du monde de la musique (David et Cathy Guetta, Vincent Delerm, Elton John, etc.). Il n’y a pas que le trait qui soit outré chez Luz : il est aussi un adepte de l’humour scatologique ou sexuel excessivement provocateur, là encore à la suite de Reiser et Vuillemin qui popularisèrent ce type d’humour dans le dessin de presse, selon l’esprit du professeur Choron d’Hara-Kiri, grand adepte d’un humour potache violent. L’humour de Luz se veut extrêmement corrosif, n’épargnant aucune institution en place et se permettant absolument toutes les outrances, surtout les plus blasphématoires.

Fiction et fantaisie

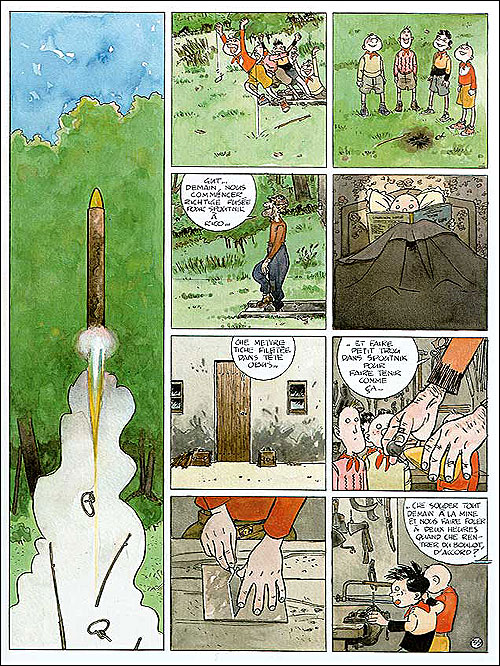

Là où beaucoup de ses collègues dessinateurs de presse s’emploient principalement à tourner en dérision les personnalités et évènements politiques, à les interpréter à leur manière ou à se faire les observateurs ironiques de la société contemporaine, Luz est plus à l’aise dans le champ de la fiction et, surtout, de la fantaisie la plus débridée, sans pour autant perdre de vue la réalité. Son originalité réside dans ce grand écart : chez lui, l’exagération n’est pas seulement dans le trait, ni dans l’humour, elle est aussi dans le scénario qui distord la réalité avec un grand plaisir destructeur. Sa maîtrise de l’intrigue sur le long terme n’est pas si courante chez les dessinateurs de presse qui préfèrent souvent, lorsqu’ils se lancent dans la bande dessinée, des suites de gags courts, plus proches d’un humour de dessin de presse qui se concentre en quelques cases évocatrices. Dans Rouge Cardinal, Luz parvient à mener et mêler plusieurs niveaux d’intrigue : le garde-suisse et ses chocolats, le complot contre Jean-Paul II, les désirs incontrôlées de soeur Tarama amoureuse de son pape…

Avec King of Klub, le goût pour la fiction se voit encore davantage dans le recours, parodique, aux codes de la science-fiction. David et Cathy Guetta sont transportés en 2097, sur le « King of Klub », la plus grosse boîte de nuit intergalactique du cosmos dirigé par monsieur Jojoba. Les plus grands DJs et chanteurs du passé y sont clônés pour rassasier des millions de clubbers. Rassasier de concerts, bien sûr, mais aussi au sens propre, puisque les clônes servent ensuite de nourriture aux visiteurs. L’entremêlement complexe des intrigues est le même que dans Rouge Cardinal, et on peut même dresser quelques parallèles amusants, qui sont comme des tics d’écriture récurrents de Luz : les deux albums mettent en scène une figure de benêt qui se retrouve pris dans une histoire qu’il ne comprend pas (le garde suisse Malko/David Guetta), il y aussi une figure de savant fou (frère Bolino, le pédophile des Carpates/le professeur Raoul, inventeur de la machine à cloner les chanteurs), il y a aussi un enchevetrement de complots (dans King of Klub, Jojoba est menacé à la fois par le clone d’Elton John et par Kÿst, un groupe de Gospel Métal)…

Le talent de Luz est une facilité non seulement à passer de la réalité à la fantaisie (par l’exagération, ou par le recours à d’autres genres littéraires, comme le polar et la SF), mais en plus à garder cette fantaisie non pas sur un seul dessin (comme Plantu le fait couramment), mais au long de toute une histoire.

De la caricature appliquée à la musique

Parmi les innombrables personnalités caricaturées dans King of Klub, il faut remarquer le producteur Pascal Nègre, qui devient Rascal Pègre, adepte d’une cuisine à base de clones de chanteurs, et spécialistes des oeufs Moby ou des bananes de Dick Rivers. Rappelons que Pascal Nègre est un producteur de musique, le président d’Universal Music depuis 1998. Le représenter comme un cuisinier sadique qui n’aime rien tant que accomoder les artistes est loin d’être vide de sens… Bien d’autres acteurs de l’univers de la musique en prennent pour leur grade, en particulier Vincent Delerm, symbole de la « nouvelle chanson française », déjà épinglé par Luz dans son album J’aime pas la chanson française en 2007 (chez Hoëbeke). En son temps déjà, André Gill épinglait les artistes et représentait Richard Wagner comme un perceur de tympan.

Luz ne s’intéresse pas à la musique, et plus particulièrement à l’univers du clubbing, par hasard. Il est un grand amateur de musique et lui-même est DJ depuis 2003. Son parcours traduit cette tension vers la musique. Il collabore aux Inrockuptibles et King of Klub est d’abord paru dans les pages de la revue musicale Tsugi. Dans les années 2000, il devient chroniqueur-bd musical, si tant est que cette spécialisation existe, pour les différents journaux dans lesquels il travaille, ou pour son propre plaisir. Ces travaux, l’éloignant momentanément de l’actualité politique, lui permettent de partager, en images, sa passion pour la musique : dans Claudiquant sur le dancefloor puis Faire danser les filles (2005 chez Hoëbeke), il relate ainsi son passage de danseur à DJ. On le retrouve également dans un ouvrage sur l’histoire du rock, Rock Strips, dirigé par Vincent Brunner (2009 chez Flammarion). Et puis n’oublions pas J’aime pas la chanson française, un album sorti en pleine vogue de la « nouvelle scène française » qui lui permet de s’attaquer à Delerm, Kyo, Cali, Bénabar, Raphaël. Luz jouait alors aux briseurs d’icônes.

Qui aime bien châtie bien… D’où un King of Klub détonnant. Bien sûr, l’ouvrage sera plus facilement compris par les adeptes du clubbing, parce qu’il accumule références sur références. Mais même au-delà d’un public de connaisseur susceptibles d’identifier tous les clones de célébrité, l’imagination délirante de Luz est un vrai plaisir.

Pour en savoir plus :

Rouge Cardinal, L’Association, 2010

King of Klub, Les Echappés, 2010

Le site de Luz : http://www.stefmeluz.com/

Des dessins de Luz sur le site de Charlie Hebdo : rions un peu avec la burqa

Est récemment paru un ouvrage qui revient sur les éditions du Square et la revue Hara-Kiri : Mes années bêtes et méchantes, aux éditions Drugstore (scénario de Joub et dessin de Nicoby, d’après les souvenirs de Daniel Fuchs). Je ne l’ai pas lu et vous laisse donc vous faire votre propre avis.

Sur l’histoire du premier Charlie Hebdo, se reporter plutôt à l’ouvrage de Stéphane Mazurier, Bête, méchant et hebdomadaire, une histoire de Charlie Hebdo, Editions Buchet-Chastel, 2009

Merci au site http://www.harakiri-choron.com/ pour la couverture de La Grosse Bertha par Vuillemin