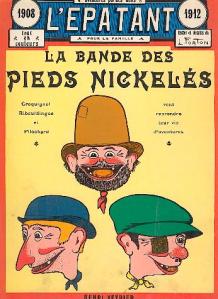

3 gaillards s’échappent une énième fois de prison pour aller vivre de nouvelles aventures : telle est la couverture de Pascal Rabaté pour l’album collectif Les Nouveaux Pieds Nickelés sorti le 27 mai dernier aux éditions Onapratut… Il porte le sous-titre « hommage à l’oeuvre et aux personnages de Louis Forton » et propose aux lecteurs quinze courtes aventures du trio (Croquignol, Ribouldingue et Filochard) qui sont autant de réponses à la question : que deviennent les Pieds Nickelés dessinés au XXIe siècle, c’est-à-dire plus de cent ans après leur naissance originelle en 1908 ?

De l’expérience risquée de se frotter à un symbole de la bande dessinée, il en sort un album fichtrement réussi où de jeunes auteurs saluent leur propre héritage. Jugez-en : je passe sur le fait que les Pieds Nickelés remontent au début du siècle dernier ; les auteurs des nouvelles aventures dudit album appartiennent à la jeune génération d’auteurs, celle qui débute tout juste dans les années 2000 et (vous l’aurez compris !) qui a trouvé en Internet un moyen de faire connaître ses travaux ; à côté d’eux, quelques auteurs des générations précédentes viennent soutenir le projet en inventant 16 couvertures d’albums imaginaires des Pieds Nickelés. De prestigieuses signatures : Rabaté, qui signe la couverture, mais aussi Carali, Etienne Lécroart, Caza, Wasterlain… Plusieurs générations s’entrecroisent au sein d’un seul album, comme un passage de relais réciproque, du XXe au XXIe siècle.

Un peu d’histoire : Les Pieds Nickelés à travers les âges

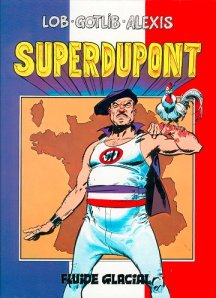

Forcément, vous n’allez pas échapper à la présentation historique des Pieds Nickelés. Comme l’indique la quatrième de couverture, la série est avant tout un « symbole » de la bande dessinée, et a été érigée comme telle lorsque de nostalgiques lecteurs ont pris une revanche sur leurs parents qui leur interdisaient la lecture de ces horribles histoires vulgaires et mal dessinées (on cite en général les mémoires de Cavanna ou encore de Sartre qui disent avoir lus la série dans leur jeunesse). Et d’ailleurs, comme l’explique savamment l’historien Jean Tulard dans l’ouvrage qu’il a consacré au trio, ne sont-ils pas les champions de l’anarchisme et de l’anticonfirmisme ? J’aurais tendance à tempérer les ardeurs du nostalgisme fou furieux : Les Pieds Nickelés est avant tout une bonne vieille série comique utilisant les ficelles les plus grosses du burlesque, de la caricature et du comique troupier pour faire rire ; c’est là sa principale ambition, qu’elle remplit avec une certaine efficacité. Le but, pour son éditeur (la Société Parisienne d’Edition des frères Offenstadt) était avant tout d’attirer le plus grand nombre de lecteurs, par tous les moyens. D’un point de vue graphique Forton, le créateur, apporte surtout un certain sens du mouvement, mais ne révolutionne pas le genre de l’histoire en images ; il conserve le système traditionnel des histoires en images à l’européenne avec récitatif sous l’image. Ce récitatif n’est en général pas dénué d’intérêt : Forton y glisse des expressions argotiques qui le rendent savoureux, plus, à mon sens, que les images.

Et puis il n’y a pas qu’une seule série des Pieds Nickelés, et c’est en ce sens aussi qu’ils sont devenus un symbole. Plusieurs dessinateurs et scénaristes se sont succédés pour faire vivre les trois héros de 1908 jusqu’à nos jours, puisque Delcourt a sorti en 2009 La Nouvelle bande des Pieds Nickelés, dessiné par Stéphane Oiry et coscénarisé par Trap, pendant que Vents d’Ouest réédite les vieilles histoires de Forton. On doit donc arriver à près de 150 albums parus en une centaine d’années.

Revenons-en aux débuts. Louis Forton imagine pour le journal L’Epatant trois personnages de joyeux gangsters. Il se trouve sans doute inspiré par les exploits du grand banditisme, par les attentats anarchistes et par les bandes d’apaches qui font les gros titres des journaux populaires. Que Forton choisissent de tels modèles pour une revue pour enfants ne doit pas étonner : les frères Offenstadt qui éditent L’Epatant se soucient assez peu de faire des différences entre les séries de leurs publications pour enfants et celles qui paraissent dans les revues destinées à égayer les militaires, comme La vie de garnison (1910-1920). On parle généralement d’édition populaire, non pas par mépris mais pour signaler que les publications des frères Offenstadt s’adresse au plus grand nombre de lecteurs. Forton a donc toute latitude pour livrer des aventures délirantes dont les thèmes sont puisés dans la littérature populaire. Il n’hésite ainsi pas à se servir constamment de l’actualité pour inventer de nouvelles aventures. L’exemple resté célèbre est celui de la première guerre mondiale qui voit le trio, devenu patriote, participer à l’effort de guerre et tourner en ridicule les ennemis allemands. Mais ils rencontrent également toutes les célébrités politiques de leur temps. Cette façon de faire référence à l’actualité de façon humoristique est aussi assez nouvelle dans l’humour destiné aux enfants. La série est, bien entendu, un grand succès et plusieurs albums sont publiés.

Malheureusement, Louis Forton meurt en 1934, âgé de 55 ans. Il faut donc lui trouver un remplaçant pour animer Les Pieds Nickelés. Les éditions Offenstadt ne manquent pas de jeunes dessinateurs formés dans leurs services ; ce sera d’abord Aristide Perré, de 1934 à 1938, puis A.G. Badert, disciple de Forton, de 1938 à 1940. Ce dernier transforme les voyous en gentlemen cambrioleurs et, selon la mode graphique de l’époque, tente d’introduire davantage de bulles sans pour autant supprimer les textes. Avec la guerre, la série s’interrompt de nouveau. Ce n’est qu’en 1948 que la SPE (qui n’est plus dirigée par les frères Offenstadt, persécutés pendant la guerre) décide de relancer les séries qui ont fait succès : Bibi Fricotin, autre grande série de Forton, est reprise par Pierre Lacroix et Les Pieds Nickelés par Pellos. Les vieux héros de Forton sont alors profondément modernisés : sans devenir complètement honnêtes, les Pieds Nickelés abandonnent toute vulgarité et les intrigues deviennent plus complexes. Pellos, venu de la caricature et du dessin sportif, apporte à la série à la fois un très fort dynamisme du trait et un sens de la physiognomie ; c’est lui qui donne aux trois personnages les silhouettes caractéristiques (Ribouldingue le gros barbu, Filochard petit et teigneux, Croquignol au long nez et en fil de fer). A partir de 1948, l’histoire de la publication de la série se complique bougrement : elle circule d’une publication à l’autre, ayant parfois même un journal à son nom. Des albums sortent sans interruption. Pellos conserve la série jusqu’en 1981. Elle survit ensuite sous le crayon de divers dessinateurs, sans pourtant être parvenu à conserver un succès autre que nostalgique. Mais cette longévité fait aussi qu’elle a pu être lu par plusieurs générations d’enfants d’affilé, et toutes les séries de la première moitié du XXe siècle ne peuvent pas en dire autant.

La joyeuse bande d’Onapratut et les talents issus du net :

Que la nouvelle génération d’auteurs s’intéresse à cette vieille série montre bien qu’elle continue de signifier quelque chose (et aussi, si je ne me trompe, qu’elle est entrée dans le domaine public…). Ce n’est pas le premier exemple, en réalité : les éditions Charrette avait sorti en septembre 2009 un Tribute to Popeye qui rendait hommage à un autre personnage de la bande dessinée vénérable. Dans le même esprit, l’album réunissait un ensemble de jeunes auteurs parmi lesquels on reconnaîtra un certains nombres de blogueurs (Guillaume Long, AK, Aseyn, Clotka, Erwann Surcouf…). Il en est de même pour Les Nouveaux Pieds Nickelés.

Onapratut n’est pas né d’Internet, comme d’autres maisons d’éditions apparues dans les années 2000, comme Diantre ou Makaka. C’est à l’origine, en 2002, un fanzine fondé par trois auteurs, Filak, Radi et Unter ; son nom signifie ON A Pas Réussi A Trouver Un Titre. A partir de 2005, le fanzine se professionnalise et lance plusieurs recueils thématiques ouverts à des auteurs variés. Onapratut sait alors aller chercher sur Internet des auteurs connus par leur blog ; on retrouve ainsi les signatures de Gally, de Ced, de Martin Vidberg. Ce dernier va d’ailleurs publier chez Onapratut un album fort à propos intitulé Le blog, avec Nemo7. Sortira aussi, entre autres albums, Nestor et Polux de Fabrice Tarrin et Fred Neidhardt. La série est publiée à l’origine dans Pif gadget, mais les deux auteurs sont également des blogueurs dont le blog a été édité en version papier chez Delcourt.

Une fois de plus des liens sont crées à travers la blogosphère… Comme pour l’album Phantasmes de Manolosanctis, Les Nouveaux Pieds Nickelés fait appel à des auteurs connus pour leurs travaux sur Internet. Citons par exemple Clotka (qui participe aux Autres gens), Lommsek, Wouzit, mais aussi Ced, Waltch et Wayne trois auteurs des éditions Makaka, nées du site 30joursdebd. Attention, tous les auteurs de ce recueil n’ont pas forcément de blog, mais presque tous, si l’on en croit la bibliographie intelligemment placée à la fin de l’ouvrage, n’ont que quelques albums à leur actif, pour la plupart sortis dans la seconde moitié des années 2000.

Onapratut a récemment sorti, avec l’association « Y’en a » un album intitulé Wallstrip que je n’ai pas lu mais qui m’a l’air fort alléchant car inspiré par les exercices de l’Oubapo. On y retrouve d’ailleurs Lécroart, Baladi et Delisle, ce qui n’enlève rien… Un prochain article, peut-être.

Transposition, adaptation et parodie

Aucun auteur du recueil ne succombe à l’imitation pure et simple. Tous se situent dans le registre de la transposition, tantôt scénaristique, tantôt graphique… Ce sont les différentes tactiques opérées par les auteurs qui font tout l’intérêt du recueil.

L’histoire qui ouvre le recueil est celle de Unter, un des fondateurs d’Onapratut, et qui tient d’ailleurs un blog relativement régulièrement (http://chezunter.free.fr/). Ayant pour titre « Les Pieds Nickelés goûtent au bio », elle est peut-être une de celles qui se rapproche le plus de l’esprit de la série originelle, ne serait-ce parce que son trait vivant me fait penser à celui de Pellos, le principal dessinateur après la guerre. Unter leur conserve un langage vert modernisé et se livre tout simplement au jeu de la transposition à notre époque, qui ne manque pas d’occasions pour faire fructifier des magouilles en tout genre. Le trio de truand sait s’adapter à l’air du temps en arnaquant les bobos (ne sont-ils pas les bourgeois du XXIe siècle ?) à coup de produits faussement bio et de ponchos péruviens trouvés dans les décharges. Et leur légendaire malhonnêteté ne leur apporte bien sûr que des catastrophes. Un bel exercice d’adaptation contemporaine.

D’autres, comme Olivier Ka, le doyen de nos auteurs (http://olivierka.blogspot.com/), accompagné au dessin par le style sobre et froid d’Alejandro Milà (http://www.alejandromila.com/), quitte le registre de l’humour qui est celui des origines pour livrer une transposition presque pessimiste du destin contemporain des trois héros. Croquignol est devenu VRP, Filochard conducteur de bus et Ribouldingue fonctionnaire, et tous trois, ignorant de ce qu’aurait pu être leur vie d’aventures, la rêvant à peine, acceptent la monotonie. L’effet, qui fonctionne par décalage avec la force de l’humour de la série originelle, offre un regard saisissant et effrayant sur la société.

Dans « Les Pieds Nickelés sans papier », Fred Duprat (http://dansmabulle.over-blog.com/) conserve l’esprit magouilleur du trio mais met à profit le style réaliste d’Aurélien Bédéneau pour imaginer une histoire dans l’actualité où les Pieds Nickelés viennent en aide à un groupe de sans-papiers afghans et ridiculisent une fois de plus allègrement l’autorité en piétinant les tulipes du préfet. Tout ça, je vous rassure, pour de l’argent. Là encore, le récit comique devient fable sociale et les Pieds Nickelés modernes y gagnent au passage une forme d’engagement.

Au contraire, Stéphane Girod (http://stephanegirod.canalblog.com/) revient, sur un scénario de Radi (par ailleurs l’auteur des strips minimalistes et délirants de Monsieur Piche, http://monsieurpiche.canalblog.com/), à la forme originelle du récitatif et à un style caricatural et grotesque. Mais, comme l’indique le titre « Les Pieds Nickelés font des petits miquets », c’est avant tout l’occasion d’une joyeuse satire du monde de la bande dessinée dans lequel Croquignol, Ribouldingue et Filochard se font éditeurs-arnaqueurs.

Voilà les récits qui m’ont le plus marqués dans ce recueil, par l’interprétation qu’ils proposent de cette série-symbole, et la manière dont ils s’en servent pour décrire les travers du monde contemporain. Mais j’oublie là bien d’autres histoires, certaines tentent par exemple de sortir du schéma narratif des suites de magouilles pour s’intéresser à la formation du trio (« Les Pieds Nickelés se rencontrent » de Fred Duprat et François Duprat) ou leur procès (« Le procès des Pieds Nickelés » de Ced et Lommsek). D’autres encore poursuivent le jeu de la transposition contemporaine, transformant la série en utilisant leur style propre.

C’est aussi là ce que permet Les Nouveaux Pieds Nickelés : acter l’existence et l’originalité d’une nouvelle génération d’auteurs.

Pour en savoir plus :

Le site internet d’Onapratut : http://onapratut.free.fr/

Les Nouveaux Pieds Nickelés (collectif), Onapratut, 2010

Les Pieds Nickelés, intégrale rééditée chez Vents d’Ouest