Quand on parle de bande dessinée francophone, n’oublions pas, non, n’oublions surtout pas la Suisse. Est-ce l’appel d’un marché ouvert par les productions françaises et belges ? Car de fait, une vraie bande dessinée suisse existe, et mérite d’être mis en avant. Celle que je vais vous présenter aujourd’hui est celle que je connais le mieux : les auteurs ayant commencé dans les années 1990 et qui sont parvenus à trouver une place en France en s’appuyant sur les éditeurs dits « indépendants ». Il ne sera donc pas question de Zep, créateur de Titeuf et sans doute le plus connu des dessinateurs suisses actuels… Il ne sera pas non plus question de Frederik Peeters, car j’ai déjà dit toute mon admiration pour lui dans un article intitulé « Pourquoi lire Frederik Peeters ? », ni de Guillaume Long, un de mes Parcours de blogueurs. Il sera question d’auteurs sans doute moins connus, mais tout aussi intéressants… A moi de dénoncer quelques noms, à vous d’aller lire leurs albums !

La bande dessinée suisse de langue française s’est développée en suivant l’évolution de la discipline dans le reste de l’espace francophone. Ainsi retrouvons-nous, de façon attendue, un Derib qui, dans les années 1970, dessine le western Buddy Longway dans Tintin. Durant ces trente dernières années, la Suisse a pu affirmer son statut de terre de la bande dessinée par la création du festival de Sierre en 1984, faisant de la ville du Valais l’équivalent d’Angoulême en France. De même, la ville de Genève remet depuis 1997 deux prix de bande dessinée, dont un « prix Töpffer » pour un auteur genevois. Enfin, un festival international existe depuis 1992 à Lucerne, mêlant auteurs francophones, germanophones et italophones.

Mais là où la bande dessinée suisse s’est montrée prête à égaler les français et les belges, c’est dans sa capacité à s’inscrire dans le mouvement des développement des éditeurs indépendants des années 1990. Genève a vu naître dans les années 1990 de nombreux éditeurs sur le modèle français de l’Association, d’Ego comme X et de Frémok. A Zurich, le magazine Strapazin, fondé en 1984, rassemble bientôt de nombreux auteurs à la recherche de nouvelles expériences graphiques et narratives. L’éditeur genevois Atrabile (1997) est à cet égard le plus marquant, puisqu’il est parvenu à pénétrer le marché français et à imposer des auteurs comme Frederik Peeters, ou sa revue Bile Noire que l’on trouve actuellement en librairie.

Thomas Ott (né en 1966)

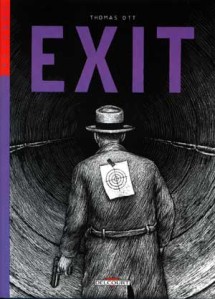

Ce premier auteur est originaire de Zurich et n’est donc pas francophone. Un détail qui a assez peu d’importance puisqu’il s’est spécialisé dans la bande dessinée muette où les quelques mots inscrits le sont généralement en anglais. La premier référence qui vient à l’esprit à la lecture des courts récits de Thomas Ott est celle des films noirs ; ruelles sombres, hôtels borgnes et chapeaux feutre sont les constantes de son iconographie. Les thèmes sont également tirés du cinéma fantastique, voire du cinéma d’horreur. Son premier album, Tales of Error, se veut un hommage à la bande dessinée d’horreur (Tales from the crypt est un célèbre comic d’horreur des années 1950). Mais le tout est assaisonné de détails absurdes et d’un second degré dérangeant. Ainsi, Exit, sorti en 1997 chez Delcourt et reprenant d’anciens travaux des années 1989 et 1994, est une suite de récits courts décrivant avec une ironie glacée différentes morts plus brutales et absurdes les unes que les autres. L’univers de Thomas Ott est profondément désespéré et glauque, peuplé de suicidaire, de malfrats et de femmes fatales.

Mais ce qui renforce encore davantage la puissance cauchemardesques de ses histoires courtes (là aussi, le format court est bien souvent idéal pour ce genre d’ambiance fantastique est celui dans lequel il excelle) est la technique toute particulière que Thomas Ott utilise, est qu’il est d’ailleurs un des rares dessinateurs à systématiser : la carte à gratter. Ce qui suivent ce blog depuis les débuts peuvent se souvenir d’un ancien article sur un album de Tardi qui, en 1974, utilisait déjà cette technique dans Le démon des glaces. Andreas et plus récemment Matthias Lehmann s’y sont aussi frotté. La carte à gratter est une technique de gravure fastidieuse, visuellement proche de la gravure sur bois. Elle permet de dessiner en blanc sur noir et donc de faire davantage ressortir les noirs et de jouer sur les ombres et les textures. Si Tardi l’utilisait justement pour se rapprocher de l’esthétique « ancienne » de la gravure sur bois, Ott recherche surtout un aspect rugueux rappelant le cinéma d’avant l’apparition de la couleur. Et l’extrême noirceur des scénarios n’en est que renforcé.

Thomas Ott a trouvé un France un accueil mérité à l’Association : il participe dès 1995 à la revue Lapin et y publie quelques ouvrages. Tout récemment est sorti un recueil de plusieurs histoires intitulé R.I.P., reprenant en partie Exit et quelques récits datés qui permettent de découvrir l’oeuvre de Thomas Ott depuis 1985.

Exit, Delcourt, 1997

73304-23-4153-6-96-8, L’Association, 2008

R.I.P., L’Association, 2010

Une intéressante interview de Thomas Ott sur le site de L’Oeil électrique

Alex Baladi (né 1969)

L’univers d’Alex Baladi est lui aussi marqué par le noir et blanc et au fantastique, mais là où Thomas Ott préfère se limiter à une seule technique graphique et à un seul type de narration, Baladi aime varier les plaisirs. On trouvera donc chez lui des ouvrages très différents, mais ayant en commun un style assez reconnaissable, toujours en noir et blanc, marqué par la déformation des corps. Tout est possible dans l’art graphique de Baladi, très poétique en cela. Les bulles se tordent, les titres suintent ou saignent, les cases rompent avec leur ordonnancement habituel pour former d’étranges spirales… L’ambiance y est généralement sombre et onirique, avec un goût prononcé pour les formes organiques qui font évoluer son dessin en d’étranges concrétions naturelles composées de cristaux, de végétation, de sang qui coule, de fumée… Les albums de Baladi sont de véritables expériences graphiques dans lesquels il n’hésite pas à surprendre le lecteur. Ce qui étonne le plus est la manière dont le dessin évolue en même temps que la narration. Tout est organique, comme un feuillage qui se déplie devant nous.

Et c’est au niveau de la narration qu’Alex Baladi se remet toujours en cause. Il est ainsi capable de livrer des bandes dessinées assez traditionnelles pour de gros éditeurs comme Goudron Plumé, chez Delcourt. Mais tout à la fois, il se lance dans des essais de « bande dessinée abstraite » assez hermétique (sans figures humaines et objets reconnaissables), suivant les preceptes de son compatriote Ibn al Rabin. C’est alors La main droite chez Atrabile. Ou encore d’étranges histoires muettes, Baby, à l’Association.

Car Baladi est aussi un dessinateur qui réfléchit sur son art. Il a livré pour la collection « Eprouvette » de l’Association, collection « théorique », l’ouvrage Encore un effort dans lequel il raconte son rapport à la bande dessinée et ses interrogations face à l’aspect commercial et au statut du genre. Ses réflexions se ressentent d’ailleurs dans certains de ses albums, parfois un peu hérmétiques mais faisant preuve d’une grande maîtrise graphique.

Même s’il affirme travailler lentement, Baladi a déjà publié depuis le milieu des années 1990 une petite trentaine d’albums, la plupart chez des éditeurs indépendants mettant en avant l’originalité graphique : Atrabile, Drozophile, B.ü.l.b. en Suisse, L’Association (hé oui, encore) en France, La Cafetière en Belgique. Mais il reste également très attaché au fanzinat autoédité qu’il pratique, ou à la publication dans des revues alternatives (Psikopat, Jade, Bile Noire, Lapin, Strapazin). Il pratique également l’autoédition sur internet via le site http://www.diogene.ch/.

Télécharger gratuitement l’album Opération délicate (2008)

Goudron Plumé, Delcourt, 1997

La main droite, Atrabile, 2004

Baby, L’Association, 2008

Encore un effort, L’Association, 2009

Pierre Wazem (né en 1970)

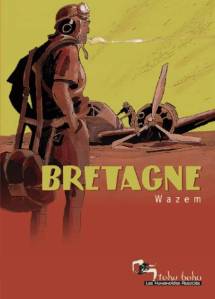

Pierre Wazem, issu de l’école des Arts Décoratifs de Genève, possède la double casquette de scénariste et de dessinateur (à quoi il faut ajouter un travail d’illustrateur dans la presse et la publicité). S’il lui arrive de dessiner lui-même ses albums (Bretagne, Promenade(s)…), il s’est surtout affirmé depuis le début des années 2000 comme un scénariste efficace travaillant principalement en compagnie de ses deux compatriotes Tom Tirabosco et Frederik Peeters. Tous trois ont fait leur classe au sein de la maison d’édition Atrabile avant de se répartir sur le marché francophone. Wazem sera un des principaux auteurs de la collection Tohu-Bohu des Humanoïdes-Associés à partir de 1998 : il y dessine ou scénarise quatre albums. Pour l’un d’eux, Bretagne, il remporte le Prix Töpffer de la ville de Genève.

L’empreinte d’Hugo Pratt n’est pas loin, tant dans le graphisme, sobre et proche du croquis à peine esquissé, que dans les scénarios. En 2005, il reprend une série restée inachevée après la mort de Pratt en 1995, Les scorpions du désert. On retrouve également chez Wazem le goût pour les voyages et l’évasion : ses albums nous emmènent des terres inuits aux sables du désert, en passant par la Bretagne et des Etats-Unis de western. En tant que scénariste, il sait dépeindre des sentiments souvent justes dans toute leur ambiguité : amitié, amour, sens de l’honneur, tristesse du deuil. L’humain est alors au centre du récit qui parvient généralement à être touchant sans être trop niais. Il est à l’aise dans de nombreux genres : récit du quotidien et de l’amitié (Week-end avec préméditation, dessiné par Tom Tirabosco), aventure de guerre exotiques (Bretagne), reportage graphique (Presque Sarajevo)… Mais c’est avec la série de science-fiction Koma, dessiné par Frederik Peeters, qu’il se fait mieux connaître du public français (sa seule série, d’ailleurs, Wazem semble préférer le one shot). Cette maîtrise multiple lui vaut d’être édité par des éditeurs variés, aussi bien chez des indépendants (Atrabile), que dans des boîtes grosses et moyennes (Futuropolis, Casterman). Il trouve d’ailleurs parfaitement sa place dans la confusion des frontières entre petits et gros éditeurs qui a poussé à la création de collection dite « d’auteurs » ou « roman graphique ».

Bretagne, Les Humanoïdes Associés, 1999

Presque Sarajevo, Atrabile, 2002

Koma (dessin de Frederik Peeters), Les Humanoïdes Associés, 2003-2008 (6 tomes)

Les scorpions du désert, Casterman, 2005

La fin du monde (dessin de Tom Tirabosco), Futuropolis, 2008

J’ai volontairement inséré dans mes articles des références à d’autres auteurs suisses que je vous invite à découvrir de même si vous les connaissez pas déjà : Ibn al Rabin, Tom Tirabosco, Frederik Peeters…