Cette critique d’une récente réédition me donne l’occasion d’aborder un autre sujet de réflexion concernant la bande dessinée : le rapport des dessinateurs au passé de la bande dessinée.

En tant qu’historien de la bande dessinée, une question ne cesse de me hanter : quel rapport les dessinateurs de bande dessinée entretiennent-ils avec leur passé, avec leurs aînés dans cette discipline ? Il me faudrait éplucher des milliers d’interviews pour trouver, pour chaque auteur, la réponse spécifique. Si la question me préoccupe c’est que, quand on considère les rapports entre la bande dessinée et les Beaux-Arts, l’une des différences qui semble sauter aux yeux est que les Beaux-Arts en question se sont constitués et continuent d’évoluer en réfléchissant, analysant et interprétant leur propre passé. Les exemples sont nombreux : les architectes romans posant leur regard sur l’Antiquité ; bien plus tard, les artistes de la Renaissance posant encore un autre regard sur la même l’Antiquité ; les élèves des Beaux-Arts du XIXe s’inspirant des toiles des maîtres des siècles passés exposés dans les grands musées ; Picasso ne cessant pas de faire référence à Manet, à Cézanne, et à tant d’autres peintres… La liste serait longue. Ce rapport au passé me semble tout à fait différent dans la bande dessinée, pour cette raison logique que les littératures dessinées sont un genre qui a à peine deux cent ans.

Je me donnerais l’occasion de traiter ultérieurement la question des rééditions dans la seconde moitié du XXe siècle. Mais d’abord, un premier article évoquant le destin éditorial d’un des auteurs les plus admirés, Hugo Pratt.

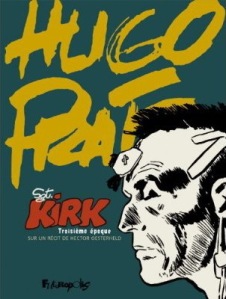

Hugo Pratt, un héros de la bande dessinée française des années 1970

Hugo Pratt, auteur mondialement connu, si présent encore maintenant, quinze ans après sa mort, appartient à une génération d’auteurs qui commence à publier dans les années 1940. Rappelons-le, bien qu’étant né en Italie, Pratt semble ne pas avoir de nationalité, tant il a traversé le globe des centaines de fois et vécu dans des endroits aussi différents que Rome, Londre, Buenos Aires… Inutile pour moi de reprendre toute sa biographie, il existe pour cela de bien meilleurs ouvrages que vous trouverez à la fin de l’article.

En revanche, ce qui m’intéresse est de voir que, jusque dans les années 1970, Pratt est relativement peu connu en France : il a débuté sa carrière en Italie, l’a poursuivie et développée en Argentine avant de revenir en Italie dans les années 1960. A cette époque, ce sont les revues de bédéphiles comme Phénix, Les Cahiers de la bande dessinée ou Hop ! qui l’introduisent en France en lui consacrant des dossiers thématiques. Mieux encore, Phénix fait figure de précurseur dans la réédition/traduction de Pratt puisque, dès 1969, date à laquelle Pratt n’a presque jamais été publié en France, la revue traduit dans son numéro 11 de 1969 un récit intitulé Ernie Pike, datant de ses années en Argentine (1957). D’autres traductions suivront, mais déjà, une « mode » Pratt s’est emparée de la France. Le directeur de Phénix, Claude Moliterni, l’a introduit auprès de Georges Rieu, le rédacteur en chef de Pif Gadget. Ce sera, avec en avril 1970 avec Le secret de Tristan Bantam, une aventure de Corto Maltese, le premier récit que Pratt dessine directement pour la France.

Le public francophone adopte et fait sienne la série Corto Maltese et Pratt rentre progressivement au panthéon des auteurs de bande dessinée. Son goût pour le voyage, incessant, lui donne un vernis supplémentaire d’artiste sans frontières. Son travail inspire de nombreux auteurs partout dans le monde (Munoz en Argentine, Manara en Italie, Comès en Belgique…). La découverte de Pratt par le public français a surtout la chance de correspondre au moment de reconnaissance progressive du média, où la bande dessinée se développe d’une façon considérable et inventive pour le public adulte, et, surtout, dans des genres qui éclatent le traditionnel carcan humour ou aventures. Pratt, avec Corto Maltese, qui, ne l’oublions pas, n’arrive qu’à la suite de toute une série d’autres héros, correspond parfaitement à ces nouveaux critères et avec lui s’affirment les ambitions à la fois artistiques et littéraires de la bande dessinée. Mieux encore, il devient un porte-drapeau de cette bande dessinée fière d’elle-même, donne des conférences, fait l’objet de travaux universitaires, touche au cinéma et à la peinture. Il affirme dans ses interviews de véritables prétentions littéraires et artistiques. Il quitte les pages des revues spécialisées pour s’engouffrer dans celles d’autres revues : Lire en 1981, Le magazine littéraire en 1985 ; en 1986, il expose une série d’aquarelles au Grand Palais à Paris. Puis, les années passant, Pratt suit aussi le triste destin nostalgico-commercial des quelques auteurs mythiques de la BD : élévation de la côte des éditions originales, rééditions quasi permanentes, parutions d’inédits, d’ex-libris, de tirages numérotés, d’affiches originales… Je passe le fait que l’image de Corto servent depuis 2001 de publicité à Dior. Soit.

Vers le monopole éditorial de Casterman

Qu’en est-il de son destin éditorial ? Il est d’abord très complexe si l’on s’en tient aux revues, Pratt travaillant pour plusieurs journaux français dans les années 1970-1980 (Pieds-Nickelés magazine, France-Soir, Pif gadget, Pilote, A Suivre). La publication des récits de Pratt dans les revues des années 1970 est sans doute une des clès de son succès en France. Autre fait important : Pratt est réédité en France avant même d’y être édité, et ses albums jamais traduits connaissent une course à la traduction durant les années 1970 et 1980. C’est ce dernier fait qui m’intéresse plus particulièrement ; sa découverte par le public français passe par un double mouvement simultané : il dessine pour des revues françaises et son oeuvre, déjà importante, est traduite. Cela passe bien sûr d’abord par la réédition des aventures de Corto non parues en France, en particulier La Ballade de la mer salée (première publication en Italie en 1967), publiée dans France-Soir dès 1973, dans Phénix en 1974, puis en album par Casterman en 1975. Notons toutefois que Corto avait déjà été édité en album en France en 1971 chez Publicness. C’est le début du monopole Casterman sur l’oeuvre de Pratt qui ne fera que s’accentuer avec les années, puisque non seulement l’éditeur belge publie la série Corto Maltese en cours à partir de 1972, mais en plus, elle s’attache à rééditer d’anciennes oeuvres de Pratt : Ann de la jungle (1978), Les scorpions du désert (1977) ou Fort Wheeling (1976). Autant de récits dessinés par Pratt dans les années 1950-1960 et jusque là inconnus en France. Lorsque, en 1978, Pratt s’amarre à (A Suivre), la revue de BD adulte de Casterman, la boucle est en quelque sorte bouclée.

Durant les années 1980, toutefois, Casterman n’est pas encore la seule maison d’édition à s’intéresser à Pratt. Bien au contraire, quelques éditeurs y vont soit de leur album maison (Dargaud avec La Macumba du Gringo en 1978, soit de leur réédition « inédite » (Glénat avec Junglemen en 1979 ; les Humanoïdes Associés avec L’As de pique en 1982 ; Dargaud avec Récits de guerre en 1983…). Lorsque Pratt meurt en 1995, toutefois, une petite partie de son oeuvre pré-1970 n’est pas encore traduite en France.

Incontestablement, les années 1990 et 2000 voit le triomphe de Casterman qui, après tout, publie la série-phare de Pratt depuis 1972, en accord avec son virage opéré en direction du public adulte dans les années 1970. La tactique éditoriale de Casterman passe par plusieurs biais :

1. l’édition de la série Corto Maltese depuis 1972, avec de constantes rééditions, dont des déclinaisons commerciales variées : croquis inédits, édition commentée pour collégiens, édition anniversaire…

2. la réédition de la plupart des oeuvres déjà rééditées en France par d’autres éditeurs, comme par exemple Ernie Pike (réédité par Glénat en 1980, puis par Casterman en 2003)

3. l’édition d’ouvrages documentant Pratt, ou récemment, d’un catalogue raisonné de son oeuvre d’aquarelliste (en réalité deux gros catalogues intitulés Périples imaginaires, 2005-2009) qui renforce ainsi son statut mythique de dessinateur/artiste

4. toujours sur Corto, Casterman a entrepris depuis 2006 une double réédition accélérée : d’une part, en petit format, une réédition histoire courte par histoire courte (alors que les albums des années 1970-1980 les regroupaient en recueil ; tactique éditoriale de division qui n’aura échappé à personne), d’autre part une nouvelle collection en couleur grand format.

5. enfin, l’édition des quelques histoires encore inédites, dont dernièrement Sandokan, le tigre de Malaisie

Pourquoi Sergent Kirk ?

J’en arrive maintenant à l’album qui m’intéresse : la réédition de Sergent Kirk d’Hugo Pratt par Futuropolis (2.0, donc). Réédition certes un peu datée (automne 2009), mais que je relie volontiers à mon précédent article sur la BD argentine. Petit rappel historique donc : qu’est-ce que Sergent Kirk ? Il faut revenir dans l’Argentine des années 1950 et son paysage éditorial idéal pour le comprendre. Cesare Civita, émigré juif italien arrive à Buenos Aires vers 1940 et se lance dans l’édition (Editorial Abril), avec, entre autres publications, la revue d’historietas Misterix (1948-1965), qui met l’aventure à l’honneur. Civita y traduit une partie de la production des jeunes dessinateurs italiens (autre grand pays pour la création de BD d’aventures), mais en invite aussi. C’est dans cette revue que le jeune Hugo Pratt, qui a alors 26 ans et habite Buenos Aires depuis quelques années, rencontre le prolifique scénariste Hector Oesterheld. Ils créent ensemble Sergent Kirk (Sargento Kirk en VO). Lorsque Oesterheld fonde en 1955 sa propre maison d’édition et en 1957 sa propre revue, Frontera (1957-1962), la série se poursuit jusqu’en 1959.

Sergent Kirk reprend la formule du western classique (genre cinématographique si populaire dans les années 1930-1940) : la lutte d’un groupe d’hommes contre l’hostilité du Far West (indiens, absence de lois, nature hostile). La narration accompagnant invariablement l’action reprend les codes du comics d’aventure américain. Le sergent qui donne son nom à la série est un des héros, cavalier dans l’armée américaine de l’après-guerre de sécession, dont le sens de l’honneur le pousse à déserter après un massacre d’indiens (le personnage, idéaliste et indépendant, n’est pas sans rappeler celui de Blueberry, que Jean Giraud dessine à partir des années 1960…). Personnage archétypal d’une « bonté courageuse », il se lie d’amitié avec des indiens et avec un ancien bandit, El Corto ; il n’y a pas un seul héros, en réalité, mais plutôt un groupe de héros. Pas de manichéisme forcené non plus : les bons et les méchants se trouvent des deux côtés des guerres indiennes et les personnages évoluent. L’originalité de la série réside justement dans cet humanisme et dans l’importance de la psychologie des personnages, typique des scénarios d’Oesterheld. Si on y ajoute le graphisme si spécifique de Pratt, aux plans de visages très serrés et aux recherches de clair-obscur, on comprend le succès rencontré par Sergent Kirk auprès du public argentin. Après 1959, le destin de la série est plus obscur : Oesterheld poursuit la série avec d’autres dessinateurs dans sa revue jusqu’aux années 1970. De son côté, Pratt fait racheter les droits de la série originale en 1967 pour la reprendre dans une revue intitulée Sgt Kirk qui durera jusqu’en 1969 (dans cette revue naît le mythique Corto Maltese).

Sergent Kirk, cela ne vous aura pas échappé, est rééditée par Futuropolis. Car il s’agit de la seule série (disons de la seule « grande » série) de Pratt qui ait échappé à Casterman. Revenons un peu en arrière. En 1969, Pratt lance la revue Sgt Kirk et reprend les bandes de Misterix et Frontera en les adaptant au nouveau format de la revue, en quatre bandes (format conservé par la suite). En France, tandis que Casterman commence à publier des albums de Corto, l’éditeur Sagédition s’attache, lui, à traduire Sergent Kirk pour la publier en « petits formats » (type de publication très à la mode dans les années 1950 et 1960, disparu depuis : un ouvrage petit format, peu cher, contenant une histoire complète, souvent d’aventure ou de superhéros, souvent traduites ; Sagédition est un des principaux éditeurs de petits formats depuis l’après-guerre). La série se voit doublement sauvegardé, en Italie chez l’éditeur Ivaldi et en France chez Sagédition, alors que la mode « Corto » bat son plein en France. Signalons à tout hasard qu’une autre série, très proche éditorialement de Sergent Kirk, Ernie Pike (scénarisée par Oesterheld et publiée dans les mêmes revues) a également fini par être rééditée par Casterman à partir de 2003.

La réédition de Sergent Kirk par Futuropolis, commencée en 2008 et prévue en 5 volumes, est annoncée sur le site comme un événement : première édition intégrale de cette série « méconnue ». Précisons que, en 1984, un autre grand rééditeur de Pratt, Les Humanoïdes associés, avait réédité la série. Le site de Futuropolis critique à mot couvert cette réédition en précisant que « il y a 25 ans, quelques albums du Sgt Kirk, ont été publiés, en commençant par la page 300, et avec une photogravure… douteuse. ». En effet, l’édition des Humanos est incomplète et oublie de mentionner le nom du scénariste, Oesterheld. L’édition de Futuropolis, avec couverture rigide, papier épais, et témoignage d’amis de Pratt, veut aussi se présenter comme un « beau livre » (au contraire de Casterman qui, avec sa « série Corto » en format poche, vise un public plus large). Le premier tome de l’édition Futuropolis, est-il dit, en entièrement inédit en français. Casterman et Futuropolis sont désormais les seuls dans cette course au collectionneur… Les rééditions contemporaines de Pratt témoignent en partie, comparée à celle des années 1970-1980, des évolutions de l’idée de réédition depuis quelques années. Ce sont des livres de semi-luxe, en noir et blanc (marque ultime du prestige en BD !). Ils recherchent ou prétendent à l’exhaustivité totale, au « définitif ». Il suffit de comparer les couvertures successives : de l’action intense et des couleurs vives de Sagédition dans les années 1970, on passe chez Futuropolis en 2009 à une couverture ultra sobre avec un simple visage en noir et blanc, et la mise en exergue du nom de l’auteur. Il manque encore à cette réédition une dimension plus scientifique : commentaire de l’oeuvre, analyse de la fortune éditoriale, bibliographie, que, pourtant, l’amateur éclairé ne manquerait pas d’apprécier. Pour une prochaine réédition définitive, peut-être ?

Pour en savoir plus :

Sergent Kirk, Sagédition, 1975-1978 (7 tomes)

Sergent Kirk, les Humanoïdes Associés, 1984-1987 (5 tomes avec texte introductif de José-Louis Bocquet).

Sergent Kirk, Futuropolis, 2005-2009 (3 tomes ; Fiche sur le site de Futuropolis)

Dominique Petitfaux, De l’autre côté de Corto, Casterman, 1990 (rééd. 1996)

Vicenzo Mollica, Patrizia Zanotti, Hugo Pratt, Corto Maltese, littérature dessinée, Casterman, 2006 (excellent recueil d’interviews, quoiqu’envahi par les illustrations)

http://www.archivespratt.net/