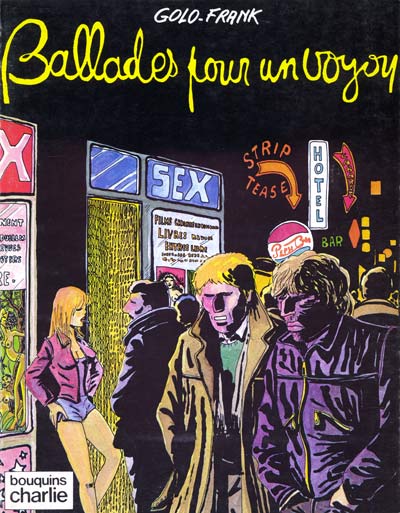

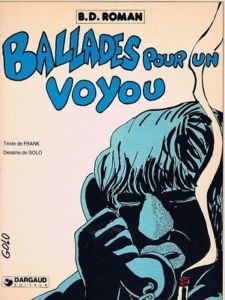

Après Ballades pour un voyou en 1979 dans Charlie, Golo poursuit sa carrière de dessinateur de bande dessinée dans une indéfectible collaboration avec Frank, et toujours sur la voie du polar noir et social. Entre 1981 et 1987, il publie plusieurs histoires, plus ou moins longues, sur la droite ligne de Ballades pour un voyou en se rapprochant d’éditions et de revues alternatives, emblématiques de cette époque : L’Echo des savanes et Futuropolis.

Les années Frank à l’Echo des savanes : retour sur la nouvelle presse

On avait précédemment vu les débuts de Golo dans le contexte de la nouvelle presse de bande dessinée pour adultes, notamment dans le vénérable Charlie Mensuel des éditions du Square. C’est au sein du même bâteau qu’il poursuit sa collaboration avec le scénariste Frank. En effet, après avoir terminé Ballades pour un voyou, Frank et Golo reviennent ponctuellement dans Charlie pour livrer une histoire courte, « Le sphinx de verre », en juin 1980. Cette même année, Golo participe régulièrement à certains articles de Jean-Patrick Manchette sur le polar et réalise seul une brève série anecdotiques d’histoires en deux pages intitulée « Les petits métiers de Paris ». Mais, tout en poursuivant cette collaboration, Golo et Frank vont se tourner vers d’autres revues et en particulier L’Echo des savanes, des éditions du Fromage. Reprenant la formule des récits courts qu’ils avaient commencé à concevoir dans Charlie, ils y entrent en mai 1981. En guise d’intronisation, Golo réalise même la couverture.

Là où Charlie Mensuel avait une forme d’antériorité, puisque, créé en 1969, il appartenait à la même équipe que le Hara-Kiri de 1960, L’Echo des savanes descendait d’une autre branche. En effet, il appartient à l’élan mythifié de la « nouvelle presse de bande dessinée » du milieu des années 1970, celle qui émerge à partir du laboratoire du Pilote des années 1960 et à qui on attribue à tort l’apparition de la bande dessinée adulte. Reprenons la légende : en 1972, trois auteurs de Pilote, travaillant tous trois dans le domaine de l’humour, décident de quitter la revue pour des raisons de désaccords avec René Goscinny, le rédacteur en chef : Nikita Mandryka, Claire Brétécher et Gotlib. Ils fondent L’Echo des savanes dont la couverture qui arbore le macaron « réservé aux adultes » traduit bien tout le fond de la querelle avec Goscinny : lui souhaitait conserver son lectorat adolescent, là où les trois compères voulaient aborder des thèmes et un humour plus « adulte ». Mais la question du public masque un enjeu plus profond de cette séparation : la liberté des auteurs. L’Echo des savanes a comme particularité d’être une forme avancée d’auto-édition où les dessinateurs peuvent donner libre cours à des expérimentations inédites impossibles dans un magazine comme Pilote édité par Georges Dargaud, et répondant donc à des impératifs commerciaux évidents. Métal Hurlant jouera le même rôle pour Moebius et Druillet. Je parle de forme « avancée » d’auto-édition dans la mesure où Mandryka, Brétécher et Gotlib fondent, pour soutenir leur revue, les éditions du Fromage, de même que Moebius et Druillet fondent Les Humanoïdes Associés. En attendant, L’Echo des savanes est de plein droit, par ce mythe fondateur de l’auto-édition, un journal underground sur le modèle américain de Mad et de Zap Comix. Et il est beaucoup plus proche que Charlie Mensuel de la tradition de la bande dessinée pour enfants, moins du dessin de presse et de la presse satirique.

Toutefois, cette dimension underground est celle de L’Echo des savanes des années 1970. Quand Golo et Frank y entre en 1981, le journal a considérablement changé. Deux des fondateurs sont partis (Gotlib pour fonder Fluide Glacial et Claire Brétécher pour Le Nouvel Observateur) et Nikita Mandryka est resté jusqu’en 1979. Entretemps, de nombreux auteurs sont venus rejoindre le journal, certains viennent de Pilote (Jean Solé), d’autres viennent de l’illustration et du dessin de presse (Martin Veyron), d’autres enfin commencent leur carrière dans L’Echo des savanes (Philippe Vuillemin, Jean-Marc Rochette), sans oublier les auteurs étrangers (Tanino Liberatore, Carlos Trillo) et ceux qui ne viennent pas directement de la bande dessinée (le groupe Bazooka, Jean Teulé). D’autres, enfin, sont déjà passés par Charlie ; c’est le cas de nos deux auteurs Golo et Frank, mais aussi de Jacques Lob.

Il y a bien dans toute cette presse de la fin des années 1970 une effervescence créatrice, souvent tapageuse et transgressive, qui lie la plupart des titres de revues de bande dessinée pour adultes.

Permanence du polar

Dans L’Echo des savanes, Golo et Frank poursuivent leur travail sur l’adaptation d’un genre, le roman noir, en bande dessinée. De mai 1981 à janvier 1982, ils publient plusieurs histoires courtes dans la même veine. Ce modèle du récit complet et court en bande dessinée, équivalent graphique de la nouvelle en littérature, s’est abondamment développé avec l’apparition de la nouvelle presse. Des histoires d’une dizaines de pages maximum, souvent moins, indépendantes les unes des autres, qui viennent rompre avec le modèle classique de l’histoire « à suivre » dont la destination finale est la publication en albums. Elles permettent aussi indirectement aux jeunes dessinateurs de s’essayer à des exercices de style et connaîssent alors leur heure de gloire dans la collection « X » de Futuropolis qui met en album des histoires complètes inhabituellements courtes sur ce support. Certes, dans le domaine humoristique, ce modèle du récit court était déjà courant ; c’est moins le cas dans le genre du récit « sérieux », ici policier. Golo et Frank avaient d’ailleurs commencé, dans Ballades pour un voyou, par le récit à suivre. Ils explorent ici une nouvelle façon de raconter.

Il est temps ici de parler brièvement de Frank Reichert avec lequel Golo collabore régulièrement. En temps que scénariste de bande dessinée, il participe à un moment où le métier de scénariste, désormais pleinement reconnu, se « littérarise », et devient une des interfaces du dialogue entre bande dessinée et littérature que vient entériner la revue (A Suivre) dans les années 1980. Le scénariste n’est plus seulement là pour construire une histoire dessinée, il complexifie les intrigues et poétise les textes et les dialogues. Grâce à Frank, mais aussi à Jean Teulé ou encore à Jean-Pierre Dionnet la bande dessinée s’ouvre à d’autres domaines de la littérature jusque là peu explorés. En l’occurence, dans le cas de Frank, le roman noir. Beaucoup de ses scénaristes ne vont faire que des incursions momentanés dans la bande dessinée. C’est le cas de Frank. Il commence dans ce milieu en tant que traducteur de l’espagnol ou de l’anglais. Il va traduire pour divers éditeurs (Futuropolis, Humanoïdes Associés, Hachette) des auteurs américains anciens comme Georges McManus, Chester Gould, ou contemporains comme Bill Watterson. Parallèlement, il va scénariser pour Golo mais aussi pour Baudoin. Mais c’est bien en tant que traducteur qu’il va se faire connaître aussi dans la littérature, et en particulier comme traducteur de roman policier américain, profession qu’il exerce toujours maintenant. Plus récemment, c’est lui qui traduit les romans de fantasy de Glen Cook. Quant à son travail de scénariste de bande dessinée ne dépasse pas les années 1980 ; ce qu’on peut regretter dans la mesure où il commençait à construire un univers tout à fait cohérent qu’il n’a pu exprimer nulle part ailleurs. Ce Golothon sera une manière d’esquisser les contours de sa représentation du monde sombre, désabusée, mais comique dans sa cruauté.

La volonté littéraire de Frank est présente dans les récits courts qu’il livre avec Golo par l’utilisation fréquente d’une voix-off qui commente les scènes dessinées, véritables partage des tâches entre l’écrivain-scénariste et le dessinateur-illustrateur. Dans « Gitanes philtres », cette complémentarité texte narratif/dessin illustratif est particulièrement bien développé : le narrateur confesse poétiquement sa vie trouble sur le fil d’une fumée de cigarette tandis que les dessins en illustrent la face noire mais réelle.

Passer du récit long au récit court implique évidemment des évolutions au niveau de l’intrigue. Les histoires, regroupées sous divers titres selon les revues (Le bonheur dans le crime, Petits métiers de Paris…) se concentrent davantage sur la recherche d’une atmosphère et laisse de côté la complexité de l’intrigue, en mode mineur. Elles sont d’ailleurs moins baroques que Ballades pour un voyou dans leur utilisation de la référence et, notamment, de la citation. L’accumulation des débuts est passée et s’assagit dans un format plus restreint. Mais elles conservent de nombreux traits de cette première histoire, comme cette façon de se placer sous la bénédiction de quelques écrivains : Louis-Ferdinand Céline, B. Traven, Pierre Mac Orlan… Mais aussi Francis Carco, écrivain du Paris des années folles : l’une des histoires, « Le sphinx de verre », est une libre adaptation aux années 1980 de Bob et Bobette s’amusent (1919), qui raconte (avec la langue élégante qui caractérise Carco) le destin équivoque de deux tourtereaux entre prostitution et sales combines. L’interprétation qu’en donne Golo et Frank sait conserver l’humour noir de cette étude de moeurs et l’adapter au monde moderne. Chez eux se retrouve toute l’exaltation nostalgique d’une littérature souvent considérée comme mineure, mais qui dit beaucoup sur la société et vit plus qu’on ne le croit.

L’usage de la nouvelle dans le polar n’a rien de surprenant : tout comme la science-fiction et la fantastique, le genre policier possède une solide tradition de récits courts, illustrée dès le XIXe siècle par Edgar Allan Poe, puis par Agatha Christie ou Georges Simenon au siècle suivant. Frank et Golo cherchent à en traduire en image deux des caractéristiques principales : une poétique de la chute et une primauté donnée à l’ambiance plus qu’à l’histoire en elle-même. Et bien sûr, le modèle de la nouvelle permet d’explorer des expérimentations originales, comme le flash-back de « Le joyau dans le lotus ». On se rapproche en réalité de l’anecdote, voire du faits divers journalistique, et c’est là que la figure de Carco me revient en mémoire, lui qui se voulait aussi journaliste, ou plutôt reporter du Paris interlope des années 1920. Frank et Golo transfèrent cette ambition à leur époque à eux, mais les truands sont restés des truands, la drogue circule aussi bien, les prostituées vendent toujours leurs appas, les policiers sont toujours aussi corrompus, et les brutes malheureuses finissent toujours par se suicider à bout portant. Si, avec Frank, la recherche sociologique se traduit par des dialogues vifs et une poétique de l’oralité, Golo en profite pour accentuer ses dons de caricaturistes. Il nous représente une société bigarrée qui navigue autour de Barbès et de Pigalle. La série « Les petits métiers de Paris », qui égrène le blouson noir, les arnaqueurs au bonneteau, le voyeur, en est un bon exemple.

Certes, le trait de Golo est plus relâché dans ces récits courts, moins virtuose que dans Ballades pour un voyou, et parfois un peu faible par rapport à l’ambition littéraire de Frank. Mais il se rattrape dans les scènes de foule, comme l’évacuation précipitée et drôlatique du bar « Atlas » dans « Un si joli sourire kabyle ». Et on ne peut pas lui reprocher de faire la moindre concession graphique face à l’expressivité des scènes, dans toute leur violence et leur crudité. Il peint une vision captivante des années 1980 qui n’est pas sans rapport, on l’a vu, avec la décadence urbaine magnifique de l’entre-deux-guerres, illustrée elle par des dessinateurs et peintres comme Otto Dix, Kees Van Dongen, Albert Dubout…

Le refuge Futuropolis

Mais les années 1980, c’est aussi la décennie qui voit la perte de vitesse de la presse de bande dessinée, et particulièrement de la « nouvelle presse » des années 1970, dont tous les titres, sauf peut-être Fluide Glacial connaissent d’importantes difficultés financières. En 1982, L’Echo des savanes doit être racheté par Albin Michel et de janvier à novembre, aucun numéro ne paraît sauf un hors-série « spécial New York » en juillet. La nouvelle formule axe nettement sur l’érotisme et réduit la part de bandes dessinées au profit du rédactionnel. Dans les faits, de nombreux anciens auteurs sont déjà partis ailleurs et quand la bande dessinée commencent vraiment à revenir dans le journal vers 1984, c’est en grande partie autour d’une nouvelle équipe. Pour ce qui nous importe aujourd’hui, Golo et Frank ne reviennent pas dans le journal qu’ils ont quitté au moment du rachat par Albin Michel. Tout de même, ultime trace de leur passage à L’Echo des savanes, plusieurs des histoires parues dans la revue sont rassemblées en 1982 dans un recueil intitulé Same player shoots again. Paradoxalement, l’éditeur est « Le Square-Albin Michel ». En effet, (suivez bien!), la vénérable maison littéraire Albin Michel, fondée en 1900, se lance alors sur le marché de la bande dessinée. Non content de racheter les éditions du Fromage qui éditent L’Echo des savanes, elle a aussi rachetée en 1981 les éditions du Square qui éditent Charlie Mensuel, s’appropriant ainsi une partie de la presse underground des années 1970. Ainsi commence l’intrusion de l’édition généraliste dans un secteur de l’édition jusque là dominé par des éditeurs spécialisés.

C’est auprès d’un autre éditeur qu’Albin Michel, Golo et Frank vont trouver un moyen d’être édités en album : Futuropolis. J’ai déjà eu l’occasion de narrer l’histoire de Futuropolis en ces lieux et je vais me contenter ici d’en rappeler les grandes lignes. En 1972, Etienne Robial et Florence Cestac reprennent la librairie spécialisé de Robert Roquemartine Futuropolis et se lancent progressivement dans l’édition d’albums. Comme avec Charlie Mensuel, c’est une partie du monde de la bédéphilie qui participe au renouvellement éditorial des années 1970. Le catalogue de Futuropolis se veut profondément exigeant, à la recherche des jeunes dessinateurs de l’époque. Au début des années 1980, à une époque où le support de l’album commence à gagner sérieusement du terrain sur la presse, Futuropolis est au plus haut Elle fédère de nombreux auteurs ayant commencé dans la nouvelle presse. Conscient de l’émergence du nouveau support, elle a notamment pour stratégie de recueillir en album des histoires qui paraissent dans les revues sans aboutir à un album chez leur éditeur d’origine (d’autant plus avec la fin des éditions du Square et du Fromage). Christin et Bilal y réédite Rumeurs sur le Rouergue (Pilote) ; Charlie Schlingo y édite sa série Désiré Gogueneau est un vilain (Charlie Mensuel) et Jean-Claude Denis sa série Luc Leroi ((A Suivre)).

L’arrivée de Golo et Frank chez Futuropolis s’inscrit parfaitement dans la complémentarité qui se crée alors. En 1982 paraît Rampeau !, dans la collection Hic et Nunc (collection au format « traditionnel »). Sous ce titre qui fait référence à un jeu de quilles du sud de la France, il s’agit d’un recueil de plusieurs histoires courtes (environ 5 pages) de notre duo parues dans trois revues : Charlie Mensuel, L’Echo des savanes, (A Suivre). On y retrouve notamment la série presque ethnologique des « Petits métiers de Paris » parue dans Charlie Mensuel. D’autres albums vont suivre : Le bonheur dans le crime en 1982, encore la reprise d’une série parue dans l’Echo des savanes, et c’est la même chose dans Nouvelles du front en 1985, qui va voir du côté de récits parus dans Circus, Libération et Pilote. En 1987 paraît un second Rampeau qui n’est autre que la réédition chez Futuropolis du Same player shoots again de 1982.

Par la violence de ses thèmes et le caractère peu politiquement correct de ses intrigues, on comprend aussi que l’oeuvre forgée par Golo et Frank ait du passer en partie par des éditeurs underground et alternatif, volontairement à la marge du système. D’abord les sujets font la part belle à la violence, à la drogue et au sexe, des repoussoirs presque automatiques pour des éditeurs frileux. Et après tout, c’est une France marginale qui est décrite dans ses histoires courtes qui ressemblent fort à ce que les journalistes actuels appelleraient de la « bande dessinée sociale » comme s’ils inventaient la poudre. Mais le reportage social en bande dessinée, menée sur le ton de l’anecdote, possède une réelle tradition : Baru en est un des meilleurs exemples, et Golo et Frank en illustrent une face plus romanesque et provocante.

Ma description a pu paraître profondément absconse et bien trop érudite, accumulant les dates et les titres. A ma décharge, c’est là une des difficultés à parler de la bande dessinée des années 1980. C’est une décennie de transition par excellence : perte de vitesse de la presse, mutation de l’underground, reconfiguration de la presse pour enfants, nostalgie profonde pour l’école belge… Les titres et les maisons d’édition se multiplient sans grille de lecture aussi claire que les décennies précédentes. Les auteurs eux-mêmes ne sont plus guère attachés à un éditeur ou à une revue mais naviguent de l’un à l’autre, brouillant leur propre piste, cherchant les moyens d’être édités au sein de multiples structures dont les compétences et les politiques éditoriales se chevauchent. Le destin des polars courts de Golo et Frank est parfaitement représentatif de cette époque considérée comme celle d’une « crise » de la bande dessinée ; mais, dans le fond, le terme « crise » ne cache-t-il pas plutôt une reconfiguration des règles éditoriales où les limites entre les secteurs sont moins essentielles qu’avant ?

Pour en savoir plus :

Same player shoots again, scénario de Frank, Le Square – Albin Michel, 1982

Rampeau !, scénario de Frank, Futuropolis, 1982

Le bonheur dans le crime, scénario de Frank, Futuropolis, 1982

Nouvelles du front, scénario de Frank, Futuropolis, 1985

Rampeau 2, scénario de Frank, Futuropolis, 1987

La plupart des références à l’histoire de la bande dessinée proviennent de l’ouvrage de Thierry Groensteen, La bande dessinée, son histoire et ses maîtres, musée de la bande dessinée/Skira, 2010.