Tiens, le dernier appel à contribution de la revue universitaire Comicalités porte sur les rapports entre l’Allemagne et la bande dessinée… L’occasion pour moi de parler pour la première fois sur Phylacterium de bande dessinée allemande… Un domaine que je maîtrise fort peu de par ma méconnaissance de la langue, et qui est assez mal traduit en France (Ralf König et plus récemment Mawil sont les seuls qui me viennent spontanément en tête). Parfois quelques récits nous arrivent en France par le fanzine suisse Strapazin…

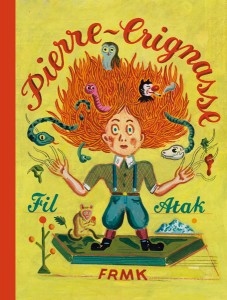

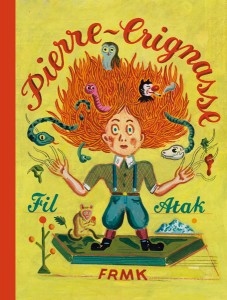

L’album du jour sera Pierre-Crignasse, par Atak et Fil, paru en 2011 au FRMK sur une traduction de Maud Qamar. Atak a déjà été traduit en France pour sa relecture d’Alice aux éditions Amok (2002), ou pour Ada au Frémok (2007). Pour Fil, en revanche, Pierre-Crignasse est le premier album traduit en français.

Pierre-Crignasse m’intéresse moins en tant que représentant de la bande dessinée allemande que parce qu’il porte en lui une intéressante ambiguïté qu’on a vu resurgir ces dernières années dans d’autres bandes dessinées françaises : « l’adultification » des images de l’enfance ou, pour le dire autrement, comment des auteurs de bandes dessinées utilisent des conventions graphiques et narratives venues du fin fond de la culture enfantine pour y réintroduire le monde adulte.

Pierre-Crignasse : une relecture de l’enfance

Pierre-Crignasse d'Atak et Fil, chez FRMK, 2011

En lisant Pierre-Crignasse vient un sentiment d’étrangeté. Etrangeté des images, portant des couleurs vives et de facture schématique (presque « enfantine » !), images qui bouleversent les règles de perspective et de proportions, souvent bariolées et impromptues. Etrangeté de la narration, plus proche de la comptine illustrée, avec ses grandes images muettes ponctuées par des vers de mirliton. Etrangeté de l’ensemble, composé de onze histoires indépendantes, chacune centrée sur un personnage généralement enfantin : Pierre-Crignasse et sa chevelure immense, Philippe et son mauvais caractère, P’tite Pauline qui joue avec les allumettes. Car « Pierre-Crignasse », qui donne son nom à l’album, n’est qu’un des personnages que le lecteur rencontre. La figure tutélaire, sans doute.

Cette étrangeté vient d’abord de l’origine même de l’album d’Atak et Fil, qui est en réalité l’adaptation d’un classique allemand de l’album pour enfants, presque fondateur de ce type de récit en Allemagne, le Struwwelpeter, bien connu des spécialistes de la littérature enfantine. Réalisé par Heinrich Hoffmann en 1844 pour son propre fils, cet album fait évoluer la littérature enfantine de l’époque en introduisant le personnage de « l’enfant turbulent », contre-modèle éducatif qui permet d’expliquer à l’enfant ce qu’il ne faut pas faire. En effet, chacun des personnages désobéit à une règle et subit une punition exemplaire : la P’tite Pauline, à force de jouer avec les allumettes, s’immole et devient un tas de cendres. Mais derrière cette intention morale, particulièrement portée dans les comptines, le Struwwelpeter est, par ses dessins au style très libre inspiré de la caricature, une rupture avec la rigidité des quelques images que l’on trouve dans les livres pour enfants de l’époque. Certes, les éditions successives « lisseront » en partie le style original de Hoffmann. L’auteur s’inscrit pleinement dans une tradition encore très orale de la littérature enfantine, celle des historiettes illustrées, qui persistera jusqu’au XXe siècle. Les historiettes sont en effet destinées à être lues à l’enfant qui regarde les images. Hoffmann fonde en même temps, partout en Europe, la tradition de l’album promise à un bel avenir.

Couverture du Struwwelpeter d'Hoffmann, ici dans une édition de 1917

Car le Struwwelpeter est traduit dans plusieurs langues, dont en France en 1860 sous le titre de Pierre l’Ebouriffé, sur une traduction de Trim, publié chez Hachette. Apparaît alors la première grande collection d’albums illustrés pour enfants, les « albums Trim » où le traducteur décline la figure édifiante de l’enfant désobéissant et puni, par exemple avec Jean Bourreau, bourreau des bêtes en 1865. Struwwelpeter connaît par la suite d’autres traductions, dont celle de Cavanna pour l’Ecole des loisirs en 1993, Crasse-Tignasse. Il a souvent été étudié et commenté par les pédagogues et les spécialistes, tantôt comme un exemple de la morale cruelle à l’oeuvre dans la littérature enfantine du XIXe siècle, tantôt comme un ouvrage impertinent, voire subversif, où les enfants prennent plaisir à voir les énormités qui leur sont d’ordinaire interdites (et risquent fort de les reproduire !). Un colloque entier lui fut consacré en 1996, à Bruxelles sous le direction de Michel Defourny, dont on peut trouver les actes aux éditions du Théâtre du Tilleul sous le titre Autour de Crasse Tignasse. Il montre que le Struwwelpeter, au gré de ses relectures et de ses réinterprétations, est sorti du simple album de 1845 pour devenir un symbole aux lectures multiples.

La version d’Atak et Fil vient à la suite de ces relectures contemporaines qui, comme le signale Nelly Feuerhahn dans les actes dudit colloque, oscillent entre « livre d’adulte pour les enfants, ou un album jeunesse pour les adultes » (p.34). Dans un premier temps, les auteurs s’attaquent à une modernisation de l’album par les images. Ils en changent le style, mais celui-ci reste fortement inspiré par l’imagerie populaire du XIXe siècle. Il est toutefois plus adapté au lecteur contemporain, peu habitué au style des gravures populaires anciennes. Mais surtout, ils introduisent de-ci de-là, au milieu de la cohue d’images, des références à la culture enfantine contemporaine : les personnages de Tintin et Batman, mais aussi des éléments plus triviaux comme les « trolls », ces figurines à la chevelure gigantesque et flamboyantes, à la mode dans les cours de récré des années 1980. La dernière histoire, celle de Justin qui est le seul ajout à l’original, est dessinée dans un style nettement plus moderne et raconte l’histoire d’un petit garçon de notre temps qui, parce qu’il a été sage, reçoit sa X-Box à Noël !

On ne peut pourtant complètement parler de modernisation, car Pierre-Crignasse est aussi empreint d’une certaine conscience du temps de l’original et d’un archaïsme volontaire. Les auteurs n’ont pas fait la grossière erreur de supprimer des références comme celle du « moutard noir » avec ses lèvres à plateau et son anneau dans le nez, représentation archétypale du noir au XIXe siècle. On ne décèle pas l’intention vaine « d’éclairer le présent à la lumière du passé », mais simplement de faire revivre une imagerie ancienne, de lui redonner des couleurs sans « en montrer l’actualité ».

Le plaisir que l’on prend à lire Pierre-Crignasse est un plaisir d’adulte. Les auteurs ont introduit un second degré en inventant les personnages de Minou et Minet, deux chats intervenant sans cesse dans les histoires, qui sont en quelque sorte les observateurs ironiques des pauvres enfants mal élevés, les avatars des deux auteurs. Enfin, il faut souligner la qualité de la traduction par Maud Qamar, très inventive et personnelle, chose rare en bande dessinée.

« Adultification » des images de l’enfance

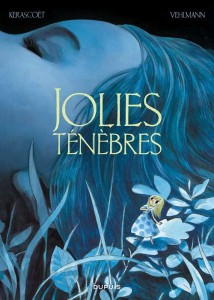

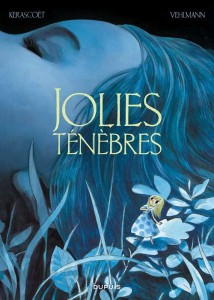

Cela fait quelques années qu’il me semble apercevoir dans les rayons des librairies des albums de bande dessinée qui, à l’instar de Pierre-Crignasse, bâtissent des récits pour adultes autour d’images pour enfants. Ou, du moins, des livres à double lecture qui ne sont ni des parodies de la culture enfantine (comme a pu le faire Goltib dans les Dingodossiers), ni des albums complètement pour enfants, et jouent, dans leur diffusion, sur ce double public. De faux récits d’initiation où l’adulte se reconnaît autant que l’enfant qui y devient un écho. Je pense ici par exemple à Jolies ténèbres des Kerascoët et Fabien Vehlmann, à Bestioles de Ohm et Hubert, plus récemment au Trop grand vide d’Alphonse Tabouret de Jérôme d’Aviau, Capucine et Sibylline, ou enfin au dernier album de Lewis Trondheim et Fabrice Parme, Jardins sucrés. Le sujet de ce dernier est d’ailleurs la sortie de l’enfance vue comme un monde où l’imaginaire est plus fort que la réalité, où les enfants sont les doudous des peluches et non l’inverse. Il rappelle en cela ce qui est pour moi une des meilleures bandes dessinées sur l’enfance, le comic strip Calvin et Hobbes, que je comprenais bien peu quand j’étais enfant mais qui me fait rire aux éclats une fois adulte.

La bande dessinée du XXe siècle s’est construite sur cette ambiguïté fondamentale, sur ce balancement entre la culture enfantine des histoires en images et l’âge adulte des dessins de presse, jusqu’à nos jours où des séries sincèrement créées pour les enfants en leur temps (Spirou, Tintin, Lucky Luke) sont tout autant louées par des adultes nostalgiques. Un transfert de public qui confirme combien une oeuvre n’est pas limitée à une seule interprétation, à un seul lecteur, mais qu’elle évoque pour chacun des sentiments différents. Jérôme d’Aviau, dans la préface du Trop grand vide d’Alphonse Tabouret, exprime toute l’ambiguïté de son album (qui paraît chez Ankama, un éditeur qui n’est pas spécialisé dans l’enfance) : « Les enfants peuvent lire « Alphonse Tabouret » sans problème (…). Mais il interpelle à tous les âges de la vie. ». Si on peut, cyniquement, souligner l’intérêt commercial d’une telle ambiguïté du public, on peut aussi en louer l’enjeu esthétique pour un auteur de naviguer entre deux rives. Les auteurs d’Alphonse Tabouret ont su jouer sur des codes de la narration graphique pour enfants, pour en tirer un récit adulte de qualité.

Le rapport à l’enfance dans les albums évoqués plus haut s’exprime d’abord par des images-références. Dans Jolies ténèbres, ce sont des personnages de conte de fées (princesses, prince charmant, lutins, tous plus puériles les uns que les autres) qui se retrouvent abandonnés face à une nature hostile, réduits à la taille d’insectes. Tout comme Jardins sucrés, l’album joue sur le cliché qui veut qu’un livre dont les héros sont des enfants soit nécessairement un livre pour enfants. Pour Bestioles, Ohm et Hubert s’imprégnent d’un graphisme tiré de l’animation pour la jeunesse (on pense parfois aux pokémons pour certains monstres, et on retrouve des échos de la série Dragon Ball), avec des personnages atteints de « néoténie », c’est-à-dire conservant des traits propres aux enfants bien qu’étant adultes (personnages ronds et joufflus avec de gros yeux, « mignons »), et de surcroît animaliers. A côté des références par l’image, c’est une référence à l’enfance par les styles dans la mesure où de tels personnages ne sont connus des lecteurs occidentaux que comme destinés à l’enfance. Ce n’est pas pour rien que des auteurs comme Ohm, Fabrice Parme, Jérôme d’Aviau, ont commencé leur carrière comme dessinateurs pour enfants.

C’est là que ces albums deviennent intéressants : ils fonctionnent moins sur des réalités que sur nos propres clichés culturels qui associent telle image, tel style ou tel mode de narration à la culture enfantine, pour mieux nous tromper. Par exemple, Pierre-Crignasse comme Alphonse Tabouret sont moins des bandes dessinées que des albums illustrés, où le texte et l’image se complètent de façon très libre dans la page, sans emploi de la bulle et avec un vrai travail poétique sur les textes. Or, si l’album illustré était encore considéré comme un objet pour adultes à l’époque romantique (de laquelle date d’ailleurs l’original Struwwelpeter) et encore tout au long du XIXe siècle (on en retrouve quelques traces dans l’entre-deux-guerres avec les livres d’artistes), il est, pour le lecteur du XXIe siècle, fondamentalement un objet enfantin. On aurait bien de la peine (sauf chez FRMK, justement !) à trouver des albums illustrés pour adultes, le succès de ce genre littéraire ayant été définitivement transposé, autour de 1930, à destination du public enfantin, où l’on trouve de véritables perles.

La violence et la cruauté comme irruption de l’adulte ?

Mais alors, par quels signes peut-on distinguer la transgression d’une frontière, indéniablement artificielle car forgée par plusieurs décennies de création et d’édition, entre image pour adultes et image pour enfants ? L’un des plus fréquents dans nos exemples est l’irruption de la violence et de la cruauté, par l’histoire ou par le dessin. Il est particulièrement flagrant dans Bestioles : Ohm revendique « un côté trash-mignon » (interview donnée à Li-An) qui fait que ses personnages joufflus se retrouvent à massacrer des bestioles dans la jungle, avec des giclées de sang à tous les étages, et que les allusions sexuelles ne sont pas qu’allusives (un autre point commun avec Dragon Ball, en tout cas, qui nous montre que l’interprétation « enfantine » de cette série est le fait de sa diffusion française). Violence et sexualité sont par essence des signes de la non-enfance et indiquent l’irruption du monde adulte, comme dans le film de Terry Gilliam, fort sous-estimé, Tideland, sorte de relecture hallucinée d’Alice aux pays des merveilles, roman déjà lui-même fort ambigu à cause des réinterprétations adultes qu’il a vu naître au fil du temps.

La première image Jolies ténèbres, avant l’arrivée des fées et des princesses, n’est-elle pas un cadavre de petite fille en décomposition, d’où, comprend-on, s’échappent les personnages enfantins venus de son imagination ? Une image très forte qui joue sur le contraste avec l’innocence attribuée de l’enfance. Par la suite, la cruauté va s’étendre au reste de la troupe puisque des clans vont se former, et la mort va advenir. La mort, ce tabou ultime des récits pour enfants, qui intervient d’horribles façons. On pense, en lisant cet album, à Sa majesté des mouches, ce roman de William Golding où des enfants laissés seuls sur une île déserte deviennent d’horribles sauvages sans humanité. Considérée tantôt comme une oeuvre pour enfants (parce qu’elle ne met en scène que des enfants et fonctionne selon le principe du parcours initiatique et sur la robinsonnade), tantôt comme une oeuvre pour adultes de par sa cruauté presque malsaine, le roman de Golding traduit l’ambiguïté que nous avons, en tant qu’adultes, face à une culture enfantine que nous souhaitons, hypocritement, vierge de tout le mal du monde adulte.

Le petit Konrad n'avait qu'à pas sucer son pouce !

Mais la violence dans Pierre-Crignasse est bien différente de celle de Jolies ténèbres ou Bestioles, car elle vient de l’oeuvre originale même, c’est-à-dire du fin fond du XIXe siècle. Les personnages des historiettes subissent souvent des fins fatales : P’tite Pauline brûle, Kaspar meurt de faim parce qu’il refuse de manger sa soupe, Konrad se fait couper les pouces à coup de sécateur et le sang gicle vraiment ; sans oublier Friederich, le garnement dont sa mère se réjouit qu’il tombe malade. C’est une violence exagérée, humoristique, digne du slapstick ou de Guignol où les héros se tapent « pour de faux » à coups de bâton. Notre époque qui se prétend libérale et moralement libérée interpréterait cela comme de l’humour noir, d’où les lectures subversives du Struwwelpeter dans les années 1970. En 1972, l’éditeur François Ruy-Vidal en propose une adaptation où il devient « un réquisitoire contre le monde des adultes auquel s’oppose la jeunesse de 1968 » (Nelly Feuerhahn, op. cit., p.34).

Il faut se souvenir, peut-être, que la relation entre l’innocence et l’enfance est un concept psychologique qui se développe surtout dans la première moitié du XXe siècle, avec l’idée que l’enfant est « pur » est doit être protégé des agressions du monde adulte. A l’époque de Struwwelpeter, l’enfance est surtout le moment de l’inaccomplissement, image plus négative qui le rapproche d’ailleurs du « peuple » dans l’imaginaire social.

La relecture qu’offre Atak et Fil avec Pierre-Crignasse n’en est que plus intéressante. Elle contient des échos de notre enfance, mais d’une enfance lointaine et exotique.

(edit : voir la réponse de Fabrice Parme en commentaires)