Pour tout le mois de décembre, mes chers lecteurs, ne soyez pas surpris de ne plus trouver sur ce blog les habituels articles de réflexion de votre serviteur, Mr Petch. Pour diverses raisons, le rythme se fera plus lâche et les articles moins longs jusqu’à la rentrée de janvier qui, je l’espère, me permettra de repartir avec ardeur.

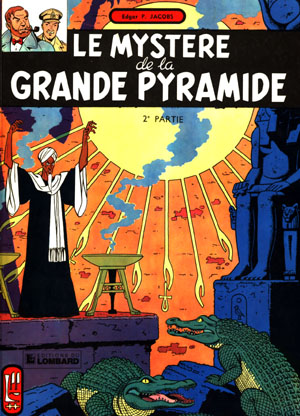

Du coup, je vous ai prévu un mois de décembre thématique qui vous permettra d’être un peu avec moi puisque je pars en Egypte pour quelques semaines. Je tâcherais de vous présenter toutes les semaines un album lié à ce pays, que ce soit l’Egypte antique, celle des pharaons, ou l’Egypte contemporaine. Je vous livre immédiatement un de mes secrets bibliographiques : une partie de mes réflexions sont issues du catalogue L’Egypte dans la bande dessinée, sorti en 1998 suite à une exposition ayant eu lieu au musée de la bande dessinée. Avis aux amateurs et aux curieux.

Bon voyage (et Joyeux Noël, puisque c’est la saison).

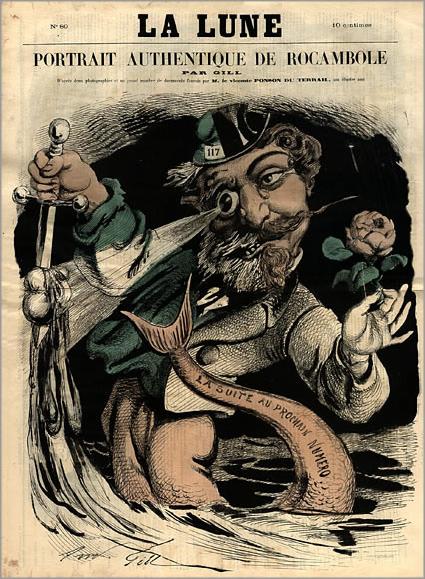

Golo, Mes milles et nuits au Caire, Futuropolis, 2009-2010Jusque là, les trois albums qui m’ont servi à évoquer l’Egypte en bande dessinée ont mis en avant la manière dont, dans notre imaginaire occidental, ce pays est associé à l’Histoire, histoire antique ou histoire de France. Penser à l’Egypte revient souvent à penser à et par l’égyptologie. Cette vision, même si elle donne lieu à des albums de qualité, ne peut évidemment pas résumer tout un pays. Bien au contraire, c’est une vision déformée et profondément occidentale, solidement implantée dans notre culture depuis le XIXe siècle, qui ne tient pas compte du pays réel mais d’une vision mythique dont la fiction se nourrit idéalement (les albums évoqués durant ce mois-ci n’étaient que des oeuvres de fiction). A vrai dire, la bande dessinée ne fait que refléter là une image encore dominante aujourd’hui en Europe et aux Etats-Unis ; la seule différence étant qu’un second véhicule favorise sa diffusion, le tourisme de masse. Le tourisme fait vivre l’Egypte, créé des emplois, fait fonctionner l’économie locale ; il contribue aussi à figer l’Egypte éternelle aux yeux des visiteurs qui se limitent aux grands sites antiques, et entretient le fossé entre la culture des pays arabes et celle de l’Occident. Pourtant, les touristes visitant l’Egypte dans de grands cars guidés par les tours operators, ou au sein de grands complexes hôteliers sur les côtes de la Mer Rouge, pourraient interpréter, en chemin, de nombreux indices de ce qu’est vraiment l’Egypte contemporaine. L’appel du muezzin qu’ils peuvent entrendre toute la journée depuis leur hôtel n’est-il pas le signe de l’importance de pratique de la religion musulmane ? L’omniprésence de la police dans les monuments ne leur rappelle-t-il pas que le pays est dirigé par une dictature militaire ? L’insistance des vendeurs à la sauvette croisés dans les rues ne témoigne-t-il pas de la précarité financière d’une grande partie de la population ? Indirectement la vision de l’Egypte par Jacobs, De Gieter et Martin est partie prenante de ce décalage : ils ne nous parlent pas d’un pays, mais d’une contrée mythique conçue de toutes pièces en-dehors de l’Egypte.

Heureusement, Golo sauve l’honneur de la bande dessinée en offrant au lecteur une vision de l’Egypte qui sort des sentiers battus, des temples antiques, des pyramides, des sculptures de calcaire et des campagnes napoléoniennes. Ayant passé de longues années dans ce pays, il a consacré une partie de sa carrière de dessinateur de bande dessinée à en présenter au public français la culture, dans des fictions ou dans des récits du quotidien.

L’histoireLe jeune dessinateur Golo arrive en Egypte dans les années 1970. Installé au Caire, il apprend à vivre dans un pays surprenant qui a vu naître les légendes des Milles et une nuits. Celles-ci ne sont d’ailleurs jamais très loin : l’anecdote du moment se transforme en un conte étrange et chaque cairote a, dans sa besace, une douzaine d’histoires à raconter. Golo a pour guide dans cette ville immense Goudah, un journaliste fantasque, sorte de bon génie qui le mène jusqu’à un vieux professeur qui saura, mieux que personne, l’entraîner dans les méandres des contes de Schéhérazade dont les origines se perdent quelque part entre la Perse et l’Inde pour en revenir au Caire. Quand au second tome, s’il revient sur l’Expédition de Napoléon et les monuments anciens, c’est là encore pour en tirer des histoires piquantes.

Circulant librement des années 1970 à l’époque contemporaine, la narration se propose comme un enchaînement d’anecdotes dont on se fiche bien de savoir si elles sont ou non authentiques, mais qui servent à évoquer l’ambiance d’un pays loin de tout exotisme pittoresque. Les longues années passées par l’auteur en Egypte assure le sérieux et la densité du propos, qui dépasse le simple témoignage de voyageur de passage. Golo raconte une ville, le Caire, ses habitants, son histoire, sa culture, sa vie politique… La capitale de l’Egypte est bien cette ville grouillante dont il nous dépeint la foule toujours en mouvement, noyée dans un brouhaha constant qui détonne avec le silence des temples antiques. Le trait souple et vivant de Golo, presque un art de la fresque dans sa simplicité apparente, est à cet égard idéal.

Quelle Egypte ?L’Egypte que nous présente Golo est l’Egypte contemporaine, pris entre son quotidien et ses légendes ambiantes. S’il la connaît si bien, c’est que son premier séjour date de 1973. Il y débute alors une carrière d’illustrateur de presse dans des journaux égyptiens. Il revient en France pour participer à l’ébullition de la presse de bande dessinée adulte : on le retrouve dans des titres comme Charlie Mensuel, Hara Kiri, L’Echo des Savanes, (A Suivre). C’est tout naturellement qu’il publie plusieurs albums aux éditions du Square, puis chez le Futuropolis d’Etienne Robial, notamment avec le scénariste Frank. Dès l’époque de Charlie, il livre au lecteur des récits égyptiens, mais il lie définitivement sa carrière en France à son expérience égyptienne par l’adaptation en 1991 du roman d’Albert Cossery Mendiants et Orgueilleux (1955). L’influence de l’écriture de Cossery, grand écrivain Cairote francophone ayant vécu en France la plus grande partie de sa vie (jusqu’à sa mort en 2008), est flagrante : on retrouve chez Golo, outre une même fascination pour l’Egypte et un parcours en miroir (l’un Egyptien à Paris et l’autre français au Caire), un même esprit de dérision, un même dynamisme de l’écriture et un même goût pour l’anecdote. Par la suite, Golo continue de nous parler de l’Egypte, soit en adaptant d’autres romans de Cossery (La couleur de l’infamie en 2003), soit sous la forme de carnets personnels, à la manière de ce Milles et une nuits au Caire qui vient compléter deux Carnets du Caire parus chez Les Rêveurs en 2004-2006.

L’Egypte de Golo est donc une Egypte vivante, directement inspirée de la réalité. Mais on aurait tort de croire que son propos est détaché de la fiction et de l’aventure que nous avons vues triompher dans les autres albums présentés ce mois-ci. Au contraire, le merveilleux des contes ne semble jamais très loin en Egypte, et si c’est parfois la fumée d’une chicha qui étourdit l’auteur, les hallucinations retranscrites en images naissent de la réalité même. Parfois encore, ce sont des récits, anciens ou contemporains, maintes fois transformés par la culture orale, qui sont fixés par le dessin. Un jour il s’agit d’une histoire martiale de mamelouks prenant la ville ; la fois suivante Golo relate les manifestations qui agitèrent Alexandrie au milieu des années 1970.

Parce qu’il mêle fiction et réalité, Golo réussit une peinture de l’Egypte plus fidèle qu’il n’y paraît. Ce pays nous apparaît comme celui des légendes ; pas des évènements mythifiés de la grande Histoire mais bien plutôt des anecdotes incroyables ou le fantastique tente de craquer le vernis de l’authenticité. La référence aux Milles et une nuits n’est pas qu’une pointe d’érudition de la part de Golo : le texte, recueil de contes arabes fixés par écrit au cours du XIIIe siècle (en Egypte et en Syrie pour cette époque), fonde une certaine manière de construire des récits pris les uns dans les autres, de faire vivre milles personnages, de partir du quotidien pour aller vers l’extraordinaire. Certes, les djinns de Schéhérazade ont disparu (quoique…), mais l’art et le plaisir de raconter des histoires malicieuses semblent toujours présents chez les Cairotes, à en croire Golo. Le romancier égyptien Naguib Mahfouz, prix Nobel de littérature, semble y croire aussi puisqu’il livre en 1982 une continuation habile des Milles et nuits, preuve que le recueil est ancré dans la culture égyptienne. Certes, la censure politique ou religieuse n’est pas sans incidence sur la diffusion du texte : tandis que le gouvernement égyptien en censura une version vers 1990, au printemps 2010, une nouvelle version publiée par un organisme gouvernemental a été attaqué par un groupe d’avocats islamistes qui y voient un encouragement au vice et au péché.

Golo ne propose pas seulement un carnet de voyages, il pénètre aussi dans une culture et ses légendes. Et le conte s’avère être une des meilleures façons de voyager, qu’il nous soit contemporain ou que sa longevité se perde dans la mémoire de l’humanité…

Article sur Albert Cossery dans Afrik.com : http://www.afrik.com/article1371.htmlArticle sur la plainte récente contre Les Milles et une nuits (en anglais dans le journal Al Masry Al Youm) : http://www.almasryalyoum.com/en/news/1001-nights-faces-legal-banagain