Mémoire du dessin de presse

Après mon long article sur Internet et la bande dessinée, je reviens à un article plus court que m’a inspiré la sortie récente d’un album par un jeune dessinateur de presse, Jul (Silex and the city). L’occasion rêvée pour évoquer le métier de dessinateur de presse et rappeler brièvement son histoire grâce à la figure de Gus Bofa (1883-1968), récemment redécouvert entre autres par un site internet crée par Michel Lagarde et Emmanuel Pollau-Dulian (http://www.gusbofa.com/ ) mais aussi par les éditions Cornélius qui rééditent depuis 2001 plusieurs recueils de ses dessins, Malaises, Slogans, Le livre de la guerre de cent ans. C’est ce dernier que j’ai choisi car sa thématique centrale (présenter la Grande Guerre qui vient de s’achever lorsque Bofa édite pour la première fois cet ouvrage) se rapproche, dans une moindre mesure, des enjeux de Jul dans Silex and the city qui se livre lui aussi au jeu de l’anachronisme comme procédé satirique. Et je termine avec un troisième album surprise que j’aime beaucoup, toujours autour des dessinateurs de presse.

Le comique par analogie, un procédé vieux comme l’humour

Avec son album le plus récent, Silex and the city, Jul, jeune dessinateur à Charlie Hebdo, s’inscrit, consciemment ou non, dans un double héritage, l’un plus direct et plus récent et l’autre beaucoup plus ancien dont je vais parler tout de suite. Mais d’abord, qui est Jul, dont le nom n’a pas encore la notoriété de ses aînés ? Ce jeune dessinateur se fait connaître auprès du public en 2005 grâce à son premier album Il faut tuer José Bové (chez Albin Michel), satire de l’univers de l’altermondialisme alors d’actualité dans le débat public. Il est à cette époque dessinateur de presse pour Charlie Hebdo depuis 2000, mais aussi pour L’Humanité et Les Echos. Il poursuit donc une double carrière : dessinateur de presse et auteur de BD, puisque à côté d’albums liés à son activité principale (Contes de fées à l’Elysée, 2008), il publie des albums autonomes, traitant, tout de même, de l’actualité. En 2008, Le guide du moutard reçoit le prix René Goscinny (prix du scénario pour un jeune auteur).

Silex and the city se base sur le principe humoristique classique de la transposition analogique. Pour se moquer d’une situation donnée et en démontrer l’absurdité et les défauts, on la transpose (dans le temps, dans l’espace, etc.), car il est plus facile de se moquer des autres que de soi-même. Que l’on pense aux fabliaux médiévaux comme Le roman de Renart, qui mettent en scène des animaux pour se moquer de la société humaine. Plus récemment, de 1840 à 1842 paraissent sur le même principe les Scènes de la vie privée et publique des animaux, textes illustrés par le caricaturiste Grandville où, au moyen d’animaux, les auteurs raillent les moeurs de la société du temps. La transposition permet un double humour : au premier degré, on rit du décalage entre les deux univers (chez Jul, les partis politiques deviennent les néanderthaliens, les cannibales, démocratie lémurienne…) puis, au second degré, on rit de l’analyse ainsi donnée de notre propre société (ici particulièrement les luttes d’influence politiques). Si plusieurs scènes sont drôles, l’album illustre, à mon sens, une impossibilité de sortir de l’instantané qui est la difficulté des dessinateurs de presse. Le support périodique oblige en effet à une écriture de l’instant qui ne convient pas pour un album. Les deux lectures sont complètement différentes. Celle du lecteur de périodique doit être en lien avec l’actualité et attend un humour rapide, et celle du lecteur de BD exige une histoire construite. A titre d’exemple, un personnage caricatural est drôle dans un dessin unique où le stéréotype est nécessaire pour déclencher le rire, mais dans une histoire plus longue, il vaut mieux qu’il gagne en épaisseur et dépasse son statut de caricature. Dans Silex and the city, Jul ne parvient pas réellement à décoller vers autre chose qu’une suite de saynètes amusantes sur les travers de notre époque (les luttes politiques, l’art contemporain, l’éducation nationale…), et ce malgré d’excellentes trouvailles, dont beaucoup utilisent le ressort de l’anachronisme.

Le point fort de l’album est sans doute que Jul tape sur tout le monde, sans tabou ni limites. Une caractéristique laissant deviner la marque des aînés…

La génération de l’insolence, de Pilote à Charlie Hebdo

Le trait et le ton de Jul sont directement issus d’une certaine école de dessin de presse qui apparaît dans les années 1960, marquée par l’irrévérence libertaire et renouant avec une forme de satire graphique. Deux revues essentielles à cette évolution apparaissent alors : Pilote, par René Goscinny en 1959 et Hara-Kiri par François Cavanna et le professeur Choron en 1960. Le premier est davantage destiné aux jeunes tandis que le second brandit fièrement le drapeau de l’insolence, comme le montre sa devise, « journal bête et méchant ». Tous deux sont directement inspirés de Mad, un magazine américain fondé en 1952 par Harvey Kurtzman, et s’inspirent de son humour parodique et irrévérencieux, résolument moderne. Leur but est de renouveller l’humour graphique. Des pages de ces journaux vont sortir des dessinateurs qui, par la suite, se consacreront plus amplement au dessin de presse, parfois en plus de leur carrière de dessinateur de BD (c’est d’ailleurs une caractéristique ce ces deux journaux que de rassembler BD et dessins d’humour). Ainsi voit-on émerger Cabu, Gébé, Wolinski, Reiser, Brétécher, entre autres. Ils inventent un nouveau type de dessin caricatural qui, sans avoir recours systématiquement à l’outrance et au grossissement des traits (caractéristique de la caricature du XIXe), est un dessin refusant le beau pour correspondre à la noirceur et la laideur de la société dont ils entendent dénoncer les travers. Chez eux, la critique politique idéologique laisse souvent la place à une satire plus ample de la société dans son ensemble. Enfin, cette génération est indissociable du contexte de contestation des lourdeurs de la société gaulliste et de l’émergence d’une contre-culture libertaire (débouchant notamment sur mai 1968). Ainsi, en 1970, L’hebdo Hara-Kiri, version hebdomadaire du mensuel, est interdit.Charlie-Hebdo est crée pour le remplacer, se voulant plus ancré dans l’actualité, tout en gardant l’ambition libertaire et l’apolitisme. La génération suivante reste fidèle à la ligne tracée jusqu’ici, tout en recherchant son style graphique propre. Ainsi peut-on citer Lefred-Thouron, Pétillon, Charb, Tignous qui poursuivent l’idée que le rôle du dessinateur de presse est de pointer du doigt la laideur de la société, et ce au moyen d’un humour corrosif mais salvateur. Certains d’entre eux, là encore, voient dans la bande dessinée un autre support de publication (Pétillon ayant fait la démarche inverse, puisqu’il vient de la BD vers le dessin de presse). Avec les années 1990, une troisième génération arrive à maturité. Jul en fait partie, rejoignant l’équipe de Charlie Hebdo, symbole de cette génération. Petite précision tout de même : le Charlie Hebdo actuel n’est plus celui de Cavanna, Choron et Wolinski. Interrompu en 1981, il est relancé en 1992 par Philippe Val, Cabu et Gébé qui y détiennent toutes les responsabilités (Gébé est mort en 2004). La nouvelle direction est vivement critiquée de l’intérieur, notamment par Lefred-Thouron qui quitte le journal en 1996, et Siné qui, renvoyé en 2008, part fonder son propre hebdo satirique, Siné hebdo. Est-il possible que cette génération de l’insolence, formée auprès de Cavanna et du professeur Choron, commence à perdre sa verve initiale ?

Retour sur la figure de Gus Bofa

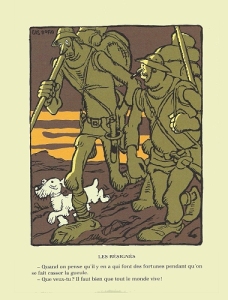

Ayant beaucoup parlé de la situation du dessin de presse satirique depuis les années 1960, je vais remonter largement dans le temps et voir qui sont les aînés des Cabu, Wolinski, et Jul. Ce qui me permet de parler de Gus Bofa, un dessinateur largement redécouvert lors de ces dernières décennies. L’album que j’ai choisi, La guerre de cent ans, reprend le principe de la transposition analogique précédemment évoquée. Bofa nous parle de la guerre de cent ans pour pointer l’absurdité de la première guerre mondiale qu’il vient de vivre en tant que soldat (il a 31 ans quand la guerre éclate). Le Moyen Age qu’il dessine a peu d’exactitude historique, et ce n’est pas la question. Le détournement est très habile. Les dessins sont d’abord publiés dans La baïonnette à partir 1915, puis dans un recueil au nombre d’exemplaires limités en 1921. La transposition permet de passer à travers une censure politique et militaire qui supporte mal les critiques faites à « sa »guerre ; il ne faut pas risquer de démoraliser l’arrière et le ton est plutôt au « bourrage de crâne », c’est-à-dire à une propagande clamant la nécessité du conflit. Après l’armistice, l’ambiance de célébration et de recueillement, est encore trop peu propice à la critique ouverte du conflit qui vient de s’achever. Cette première publication est un échec, malgré la notoriété dont jouit Bofa depuis le début du siècle (il a dirigé deux revues satiriques : Le Rire de 1908 à 1912 et Le Sourire de 1912 à 1914). Il devient par la suite illustrateur de romans puis écrivain et critique littéraire. L’art de Bofa est marqué par une économie de moyens (qui nous étonne peu à présent mais qui était encore rare au début du siècle), un trait souple et un expressionnisme décrivant un univers sombre, bien souvent lié à un humour noir et dénonciateur. Quand Bofa dessine des médecins aux diagnostics absurdes, des soldats désabusés, des chefs incapables, son but n’est pas de critiquer le Moyen Age ; bien au contraire, il s’agit de montrer que, par une guerre sanglante et inutile, l’homme est revenu à des temps sombres et pénibles.

Gus Bofa est une figure intéressante du dessin d’humour du début du siècle. D’abord parce que ses dessins sont terriblement efficaces, et entraînent le lecteur dans l’univers sombre du dessinateur. Mais surtout parce qu’il a bénéficié d’une redécouverte étonnante que peu de dessinateurs de sa génération, ou même des précédentes, ont connu. Il meurt en 1968, et, à cette date, son oeuvre de dessinateur est tombées dans un relatif oubli. C’est d’abord les éditions Futuropolis, alors très attachées à faire connaître des dessinateurs oubliés, qui publie Gus Bofa, l’incendiaire, une biographie illustrée. Puis, en 1983, une première exposition revient sur son travail à l’occasion du centenaire de sa naissance. Le relais est ensuite pris par d’autres maisons d’édition spécialisées dans la BD qui rééditent quelques recueils ou lui consacre quelques pages. Lapin, la revue de l’Association, livre de lui deux dessins inédits dans un numéro de 1995. Surtout, Cornélius réédite Malaises (2001), Slogans (2002), Synthèses littéraires et extra-littéraires (2003), Le livre de la guerre de cent ans (2007). De nombreux dessinateurs ont déjà déclaré leur admiration pour l’oeuvre de Bofa, comme Nicolas de Crécy, Joann Sfar, et Dupuy et Berberian. Une redécouverte qui montre bien les liens indissociables entre Bd et dessin de presse, deux facettes d’un même travail : faire parler l’image.

Je termine en vous proposant une troisième lecture pour compléter le tour d’horizon du dessin de presse. L’album Blotch de Blutch, publié en 1999-2000 chez Audie-Fluide Glacial donne une vision grinçante du métier de dessinateur humoriste. Là aussi, le jeu de la transposition est à l’oeuvre : les dessinateurs mis en scène se nomment Blotch (Blutch), Larssinet (Larcenet), Goussein (Goosens) et travaillent pour « Fluide Glacial », mais dans les années 1930. Blutch joue sur le décalage entre les ambitions du mégalomane Blotch, tâcheron se rêvant artiste, et la médiocrité de ses dessins d’humour, pourtant très proche du type d’humour en vogue à l’époque. Il démontre ainsi que l’humour change et que les gauloiseries communes de nos ancêtres nous paraissent à présent désuètes. Il laisse à penser que ce qui est drôle aujourd’hui ne durera pas forcément… Et l’on revient au défi qui se pose à tout dessinateur de presse : traiter de l’actualité, mais se donner la possibilité de durer dans le temps. Jul a choisi de s’ancrer pleinement dans son époque ; Bofa a réussi à passer les époques, peut-être parce qu’il tend à l’universel et que les défauts des hommes n’ont pas véritablement changés.

Pour en savoir plus :

Sur Jul :

Sa page sur le site de Charlie Hebdo : http://www.charliehebdo.fr/index.php?id=660

Il faut tuer José Bové, Albin Michel, 2005

Le guide du moutard, Vent des Savanes, 2007

Sur Gus Bofa :

Un très bon site lui est dédié, avec des reproductions : http://www.gusbofa.com/

Centenaire de Gus Bofa, musée de la SEITA, 1983

François San Millan, Bibliographie de Gus Bofa, La Nouvelle Araignée, 1999 (recense l’ensemble de ses ouvrages)

Sur le dessin d’humour en général :

Solo, Plus de 5000 dessinateurs de presse et 600 supports : en France, de Daumier à l’an 2000, Aedis, 2004 (réédition). Dictionnaire de référence sur le dessin de presse, mine de renseignements sur les acteurs de cet art trop peu étudié.