Pour développer certains des points évoqués dans mon bilan de deux ans de bande dessinée numérique, je vais commencer par mon bilan de lecteur de Professeur Cyclope. Le moment est opportun puisque les responsables ont annoncé il y a peu l’arrêt de la revue sous sa forme actuelle, laissant une inconnue quant à son avenir. L’annonce pourrait laisser à penser que l’expérience, après un peu plus de deux ans d’existence, est un échec. A mes yeux, il n’en est rien, et c’est ce que je vais essayer de démontrer dans cet article…

Un petit rappel pour ceux d’entre vous qui ne connaîtraient pas Professeur Cyclope. Il s’agit d’une revue de bande dessinée numérique fondée en octobre 2012 par un groupe de cinq auteurs avec, comme enjeu la démonstration qu’il est possible de rémunérer des auteurs grâce au numérique. Car, cas rare dans l’économie de la bande dessinée numérique, cette revue mensuelle est payante, ayant choisi un modèle d’abonnement, couplé à un partenariat financier avec arte. En janvier 2014, l’équipe de la revue annonçait environ 1000 abonnés. Elle a démontré qu’il était possible pour des auteurs de réaliser une revue uniquement numérique professionnelle, techniquement aboutie1 et capable de faire parler d’elle, même si le nombre d’abonnés reste limité et que l’annonce récente laisse à penser que le modèle choisi ne permet pas de maintenir entièrement la revue.

Professeur Cyclope revendique son inscription dans la riche lignée des revues de bande dessinée fondées par des auteurs (de Fluide Glacial à Capsule Cosmique, le fondateur de cette dernière, Gwen de Bonneval, étant parmi les initiateurs du projet). Sa ligne éditoriale favorise une création variée puisqu’elle propose, dès son premier numéro, à la fois des feuilletons d’aventure (Tyler Cross de Brüno et Noury) et des séries comiques à gags (La Renarde de Chrisostome et Blandin). Dans tous les cas, il s’agit uniquement d’oeuvres inédites, même si certaines ont fait l’objet d’une post-publication en album.

Voilà pour les éléments économiques et factuels concernant Professeur Cyclope… Je vais en venir maintenant à ce qui m’intéresse plus particulièrement pour cet article : l’apport esthétique et théorique à l’art de la bande dessinée numérique.

Diversité des réponses

Comment les auteurs participants à la revue ont-ils intégré, esthétiquement parlant, le fait d’être publiés sur un support numérique ? Le plus remarquable est la grande diversité des réponses. C’est ce qui distingue Professeur Cyclope d’autres expériences numériques. Les Autres Gens, par exemple, malgré la multiplicité de ses dessinateurs, avait fait le choix d’une forme toujours identique qui se caractérisait par sa simplicité, et qui donnait au feuilleton sa cohérence visuelle au-delà des styles graphiques différents. Avec Professeur Cyclope, c’est l’inverse : en tant que revue d’auteurs, l’enjeu n’est pas de proposer un modèle unifié de récit graphique numérique mais plutôt de laisser une large part de liberté créative aux auteurs2.

Examinons à présent ce que les auteurs ont fait de cette liberté… Par souci de clarté, je classerai les propositions des auteurs en trois catégories en fonction de la visibilité qu’ils donnent à la spécificité numérique de leurs créations. En d’autres termes, les auteurs du premier groupe ont cherché à créer des œuvres radicalement différentes de leurs créations papier ; à l’opposé, ceux du second groupe ont réalisé des œuvres qui pourraient sans problème être transposées sur papier (et pour certaines l’ont été) ; enfin, le troisième groupe rassemble les partisans d’une voie moyenne où les principes narratifs de la bande dessinée traditionnelle sont conservés, mais où le numérique apporte tout de même une dimension supplémentaire à la création.

Repenser la narration pour l’écran

Certains auteurs ont opté pour des choix radicaux qui font de leurs œuvres des créations où le support numérique est un élément essentiel de la narration qui, si supprimé, ferait perdre du sens à l’oeuvre. Quatre œuvres m’ont particulièrement marqué par leur originalité et leur utilisation intelligente des potentialités du numérique.

La première d’entre elle est le dyptique de Stéphane Blanquet Les cris sous la peau / Harpons et hameçons (n°10 et 12). Qui connaît Stéphane Blanquet sait que son œuvre ne se limite pas à la bande dessinée. Il s’est intéressé au cinéma d’animation et aux jouets, voire à la peinture sur corps. Transporté dans la création numérique, il va intégrer à la narration le temps de lecture en proposant une modalité de lecture originale : dans son œuvre, qui prend la forme d’un diaporama, chaque ensemble nouveau d’images apparaît sans le texte, ce dernier, le récitatif d’un narrateur inconnu, venant s’inscrire au fur et à mesure que le lecteur fait défiler le diaporama. Le procédé, finalement relativement simple, est saisissant une fois intégré à l’univers de Blanquet, cet univers de formes organiques difficilement identifiables : les images, que le lecteur aura découverte une première fois sans texte, prennent un sens nouveau à la lecture du texte poétique. La place du texte ordonne son rythme et participe à l’expériene. Blanquet est parvenu à créer une bande dessinée à la fois muette, sur le modèle des pantomimes qui l’ont fait connaître (La nouvelle au pis en 2001) et parlante.

Dans un registre bien différent, nous retrouvons Philippe Dupuy pour Une histoire de l’art (n°5 à 10). Son intérêt pour le numérique s’inscrit peut-être dans le même mouvement qui le voit, depuis quelques années, se risquer hors du terrain de la bande dessinée en album pour imaginer des spectacles, des performances et des expositions. Avec cette bande dessinée documentaire et didactique proposant une vision personnelle de l’histoire de l’art, Dupuy a compris une des potentialités principales de la publication numérique : l’absence de limites, ou, pour reprendre les termes de Scott McCloud, la « toile infinie ». Chaque épisode de Une histoire de l’art est ainsi un immense scrolling vertical très libre, sans case ni contours, qui donne au lecteur un vrai sentiment de liberté. Un choix judicieux pour un discours qui se lit comme une interprétation personnelle de l’art contemporain, soumise à aucun dogme théorique, jamais bêtement didactique, ne rechignant pas aux digressions et invitant le lecteur, avant tout, à forger son propre jugement. Même l’insertion, toujours risquée, de vidéos et de sons, passe bien dans cet environnement souple qui semble pouvoir accueillir n’importe quelle forme3.

Pour en rester aux procédés multimédia, il faut signaler l’intelligente utilisation de ces derniers dans Le portail de Thomas Mathieu au dessin et Martin Wautié pour la musique (n°15). Ici, le son (c’est la seule tentative de bande dessinée « sonore » dans Professeur Cyclope) vient habiller une histoire en noir et blanc qui prend la forme, désormais standard pour le numérique, d’un diaporama. Le choix musical (principalement de la musique électronique) fait écho aux bandes-son des films d’horreur et renforce le côté « home invasion », genre cinématographique dans lequel s’inscrit l’histoire. Il est suffisamment dépouillé et géré avec doigté (ainsi, l’absence de musique est aussi signifiant que sa présence) pour ne pas gêner la lecture sans être un simple gadget, tandis que le trait simple de Thomas Mathieu renforce la lisibilité immédiate de ce conte sonore bien prenant. Dans ce dernier cas, la lecture de l’oeuvre serait possible sans musique, mais la musique, présente dès le départ, y est beaucoup dans les sensations communiquées : la vue du « portail » grand ouvert n’aurait pas le même sens si la ligne de basse angoissante ne le transformait pas en une porte vers l’horreur.

J’aurais pu citer d’autres exemples qui m’ont toutefois paru moins aboutis mais qui vont, eux aussi dans le sens d’une expérimentation numérique : le Vampire Bandit Manchot d’Anne Baraou et Fanny Dalle-Rive (n°14), générateur de strips aléatoires, ou le long scrolling horizontal Scröll de Vincent Pianina déclinant un seul grand décor à la façon d’une tapisserie médiéval. Dans tous les cas, grâce à ces œuvres qui sont autant de propositions uniques, Professeur Cyclope se pose d’emblée à l’avant-garde de la création numérique de bande dessinée.

Du papier au numérique

A l’opposé de ces expérimentations formelles, plusieurs des œuvres créées dans Professeur Cyclope, n’interprète pas le support numérique comme déterminant et reprennent, abstraction faite du mode de lecture (diaporama ou scrolling vertical en lieu et place de la page), des formats par strips ou par planches venant directement des habitudes formelles de la bande dessinée papier.

Dans certains cas, la planche transparaît comme un schéma virtuel de construction de l’oeuvre. La lecture planche à planche se fait alors au rythme d’un scrolling. C’est le cas des Pénates de Vincent Sorel et Alexandre Franc, du Teckel d’Hervé Bourhis, ou d’Iba de Pierre Maurel qui ont d’ailleurs fait l’objet d’adaptations en albums édités par « Professeur Cyclope ». Je dois dire que j’ai quelques réserves sur ce mode de lecture qui m’est, personnellement, un peu fastidieux. La planche demeure un modèle du papier qui s’adapte mal au numérique, comme le montre les multiples tentatives de bandes dessinées numérisées. Néanmoins, cela n’empêche pas de produire de bons récits : il me semble qu’ils ont plus leur place sous leur forme d’album.

A ce jeu de la transposition papier => numérique, j’ai le sentiment que le format du strip s’en sort nettement mieux que celui de la planche, et cela pour une raison très simple : il s’adapte bien au modèle du diaporama, actuellement dominant pour la bande dessinée numérique. Les auteurs qui ont fait ce choix sont nombreux, en particulier pour des séries de gags courts : La renarde de Chrisostome et Blandin, La boîte d’Olivier Texier, Otto le sorcier de Pluttark ou encore Les experts (en tout) d’Anouk Ricard en font partie. Suivant le modèle du strip, il joue sur l’identité d’un format (une seule case par séquence, 3×2 ou 2×1) répété tout du long. Il s’agit encore d’un schéma de pensée issu du papier, mais qui s’adapte mieux à la lecture numérique.

La voie moyenne

Ma dernière catégorie concerne des auteurs ayant fait le choix d’une « voie moyenne » : leurs œuvres ne sont pas aussi expérimentales que les premières citées, mais elles prennent en compte la dimension numérique de leur publication et ne pourrait pas être publiées tel quel sans une perte de sens, légère mais réelle.

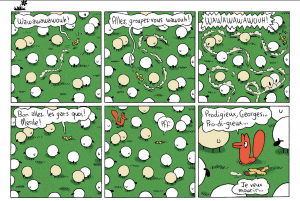

Once upon a hunt de Glen Chapron (n°19) est d’autant plus intéressante qu’elle exploite le principe du diaporama avec humour, évitant ainsi de transformer l’histoire en un simple exercice de style. Ainsi, dans une scène où des activistes écologistes s’introduisent chez un chasseur pour libérer les chiens, c’est le lecteur qui, en cliquant sur la flèche gauche, fait progresser le groupe des intrus à l’intérieur de la case. Là encore le procédé peut paraître anecdotique, mais il s’avère vraiment drôle pour le lecteur qui a le sentiment d’être le metteur en scène d’un cartoon burlesque. Il s’intègre à un ensemble comique où le rythme est essentiel, Glen Chapron intégrant aussi des animations dans les cases, ou jouant sur l’écart temporel entre les séquences.

Stéphane Oiry va lui aussi faire preuve d’inventivité dans les quelques créations qu’il propose, pour la plupart des souvenirs d’enfance. Dans Headbanging (n°11), il se remémore comment son père lui a appris à ressentir le tempo d’une chanson. Ainsi, par l’intégration d’animations dans les cases, dans la symbolisation de la musique sous la forme d’une partition dansante ou dans l’apparition en rythme d’onomatopées, il parvient à représenter et souligner visuellement un phénomène sonore.

Un dernier exemple de cette « voie moyenne » : Sacha Goerg, dans Le Sourire de Rose, encore un diaporama. Adaptée en album, cette œuvre ressemble beaucoup à une bande dessinée traditionnelle. Elle fourmille pourtant de petits détails de narration purement liés au format numérique. Dans telle séquence, le sens de lecture s’inverse, la case de droite défilant en premier et ménageant ainsi un suspens pour le lecteur qui s’attend à une lecture de gauche à droite ; dans telle autre des gros plans en inserts rompent la mélancolie d’une grande image unique quand le héros glisse sur la neige.

Nombreux sont les exemples d’utilisation ponctuelle de procédés narratifs venant enrichir de façon discrète la bande dessinée : les « gifs » de Lycéennes de Stéphane Vuillemin (n°1 à 6), l’itération presque stromboscopique autour d’une chaise vide dans La chaise de Ruppert et Mulot, l’exploitation simple mais efficace des procédés du Turbomédia par Marion Montaigne dans Zappoto…

Dans le fond, c’est peut-être l’exemple de ces œuvres qui ne sont ni tout à fait des reprises strictes des modèles du papier, ni tout à fait des expérimentations avant-gardistes, qui est le plus intéressant. Il montre que la bande dessinée numérique peut s’accommoder de procédés très simples. La matrice en est très souvent le Turbomédia de Balak que certains auteurs ont, semble-t-il, regardé avant de créer.

J’ai conscience que le classement en trois groupes proposé ci-dessus à quelque chose de réducteur : il ne faut surtout pas le prendre comme un jugement où les premières œuvres seraient plus réussies car plus directement numériques. Je l’interprète surtout comme la preuve que l’appropriation du numérique ne passe pas obligatoirement par une remise en cause profonde du modèle papier : elle est un processus d’adaptation et d’hybridation plus que de transformation. Et, dans le même ordre d’idée, il faut garder à l’esprit que le contenu et l’histoire, dont j’ai peu parlé ici, sont tout autant importants pour le plaisir du lecteur. Ce plaisir n’est perturbé que lorsque l’hybridation entre bande dessinée et numérique est artificielle. Mais les formes de la bande dessinée traditionnelle sont aussi des modèles pour la bande dessinée numérique. Chaque auteur répond à sa façon à la question ; comment raconter un récit graphique dans l’environnement numérique ? Certains y répondent par des expérimentations formelles, d’autres non.

La façon dont les auteurs se sont attaqués à la question de la création numérique dans Professeur Cyclope en fait, comme @fluidz il y a dix ans, un laboratoire d’appropriation de l’écriture numérique pour des dessinateurs habitués au papier. Elle aura permis de banaliser des procédés jusqu’ici utilisés par des expérimentateurs (Marc-Antoine Mathieu, Lewis Trondheim, Balak, Anthony Rageul).

1En plus des cinq auteurs fondateurs, quatre autres intervenants complètent l’équipe : un graphiste, une secrétaire de rédaction, un conseiller technique et un webmestre qui n’est autre que Marc Lataste, bien connu des amateurs de bande dessinée numérique pré-2009.

2Il y a un revers à cette médaille : je trouve que, si l’on met de côté la revendication de revue de création d’auteurs, il n’y a pas de véritable cohérence thématique dans Professeur Cyclope. C’est peut-être ce qui manque le plus pour en faire une grande revue.

3Il est amusant de savoir qu’Une histoire de l’art a fait l’objet d’une exploitation sous sa forme papier : une installation sous sa forme de rouleau à la Ferme de Buisson (http://www.du9.org/chronique/une-histoire-de-lart/).

Ping : Un corpus pour la bande dessinée numérique : Professeur Cyclope | Le carnet de Comicalités