Notre série sur la science-fiction et la bande dessinée francophone, longue épopée partie des années 1930 arrive doucement vers son dénouement : les années 2000. J’ai voulu présenter deux oeuvres qui réinterprètent le genre, en font autre chose que les codes traditionnels laissent sous-entendre et explorent d’autres voies que l’aventure exotique, le space opera ou la parabole politico-sociale. Deux séries qui se répondent, l’une étant la dernière production d’un auteur venu du fin fond des années 1970, et l’autre étant l’oeuvre ayant fait connaître un jeune auteur désormais plus que prometteur. Un détour du côté de l’univers punk du Sombres ténèbres de Max, et de la SF contemplative du Lupus de Frederik Peeters.

L’édition alternative et la science-fiction

Dans le précédent article consacré aux années 1990, j’avais délibérement mis de côté la question de l’émergence des éditeurs alternatifs : c’était pour mieux les retrouver ici. De fait, on ne peut pas vraiment dire que les nouvelles exigences des jeunes éditeurs à la recherche d’une « autre » bande dessinée (L’Association, Ego comme X, Les Requins marteaux, Cornelius, Six pieds sous terre, Drozophile…) soient parfaitement compatibles avec la science-fiction. Leur objectif est de rompre avec les pratiques et les thèmes traditionnels de la bande dessinée et, en particulier, de briser toute existence de « codes », de « catégories », de « limites », à l’intérieur ou à l’extérieur du média. Or, je l’ai expliqué dans l’article précédent, la science-fiction s’identifie dans les années 1990 comme un genre codifié, confectionné au terme de plus de cinquante ans de production de bande dessinée. Est-il, avec d’autres genres comme le western, le policier, la fantasy, un signe extérieur de l’édition commerciale ? Ou bien est-ce la notion même de genre qui est assez peu adaptable aux exigences de l’édition alternative, parce qu’elle est attachée à l’ancienne bande dessinée avec laquelle on veut rompte ? Le fait est que les éditeurs alternatifs, trop pressés d’explorer d’autres domaines comme la bande dessinée de reportage ou l’autobiographie, portent assez peu d’attention à la science-fiction.

Un bref passage en revue (que je ne prétend pas exhaustif) des catalogues de ces éditeurs montrent pourtant que ce désintérêt n’est que relatif et que la science-fiction y a ses entrées, mais selon des modalités spécifiques. Deux ressortent tout particulièrement : l’humour et l’underground (voire parfois les deux en même temps). Science-fiction et humour se marient pour produire des oeuvres qui cherchent justement à détourner les codes du genre pour les tourner en ridicule, ou les situer dans un décalage salutaire. Pour cette raison, sans doute, la science-fiction revient souvent dans l’oeuvre d’Etienne Lecroart, auteur spécialisé dans les exercices de style graphique (oubapiens!) à partir des conventions de la bande dessinée, comme dans la bande dessinée palindromique Cercle vicieux (L’Association). On peut aussi penser au Cycloman de Charles Berberian et Grégory Mardon qui raconte les tracas quotidiens et intimes d’un super-héros (Cornelius, 2002). Enfin, Guillaume Bouzard et Pierre Druilhe se régalent des rencontres du troisième type dans Les pauvres types de l’espace (Six pieds sous terre, 2005).

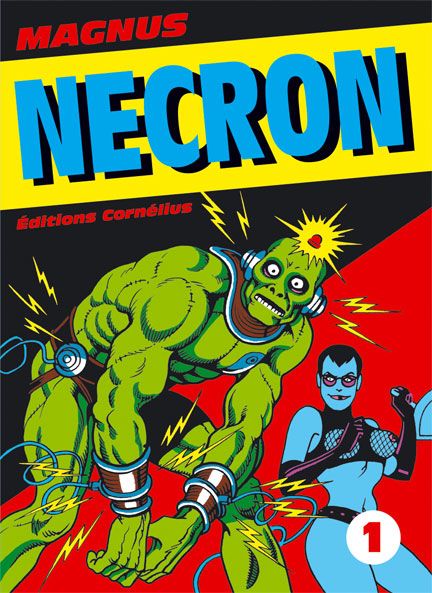

Les éditeurs alternatifs ont aussi contribué à refaire connaître une science-fiction typique des années 1970-1980, faite d’underground, de transgression graphique et textuelle et d’influence de la culture rock. On en verra un bon exemple avec Sombres ténèbres de Max. La réédition de Nécron des italiens Magnus et Ilaria Volpe par Cornélius à partir de 2006 présente au public une oeuvre oubliée depuis vingt ans, se revendiquant des genres les plus « bas » et les plus sales, l’érotisme et l’horreur. Un autre italien amateur de science-fiction underground, Massimo Mattioli, est édité par l’Association. Là encore, c’est bien le refus des conventions qui pousse à ces entreprises éditoriales où la la science-fiction n’est pas vue comme genre tout public, mais comme partie intégrante d’une culture de série B subversive. Lorsqu’il y a pastiche de l’univers retro des comic books et de leur superhéros, humour et underground trouvent un territoire commun, comme dans le Bighead de l’américain Jeffrey brown édité en France par Six pieds sous terre.

Difficile de parler de science-fiction chez les éditeurs alternatifs : le genre y est volontairement indéfini et traduit selon des canons peu, sinon moins communs que ceux employés par de plus grands éditeurs. Sombres ténèbres et Lupus, respectivement édités par L’Association et par Atrabile, portent en eux cette ambiguité sur le genre qui devient le miroir de l’univers très personnel de leur auteur. Une sorte d’auto-science-fiction, en quelque sorte.

Sombres ténèbres de Max

Max est un auteur discret, à ne pas confondre avec son homonyme espagnol qui, par un étrange coup du sort, est lui aussi édité à l’Association. La série Sombres ténèbres est parue dans la célèbre maison d’édition entre 2001 et 2005 en cinq volumes dans la collection « Mimolette », vouée à des albums courts publiés à prix bas par livraison à la façon des comics. Elle s’inscrit dans la continuité de l’univers construit par Max, un ancien de Métal Hurlant, mais aussi d’autres fanzines et revues des années 70-80 comme Le Krapô Baveux, Viper ou Zoulou, moins marquantes mais témoignant de l’émergence d’une forme de bande dessinée underground à la française allant puiser ses références dans la culture punk.

Max entre justement à Métal Hurlant en 1983, au moment où la revue se tourne délibérement vers la « BD rock », c’est-à-dire vers des auteurs qui nourrisent leur bande dessinée de leur passion pour la contre-culture rock et punk. Mouvement stylistiquement hétéroclite, finalement assez mal défini mais symptomatique d’un moment de communion entre la musique et la bande dessinée au sein d’un même ensemble de références, la « BD rock » se traduit surtout par la présence de certains thèmes (la violence, le rock, le sexe, la banlieue, la débrouille), par des dialogues argotiques, par des personnages archétypaux (l’escroc, le looser, le motard) et, parfois, par un humour noir et délirant. Généralement, elle reste assez traditionnelle dans les procédés narratifs. Pour une raison qui reste encore à déterminer, une autre de ses caractéristiques est, chez certains auteurs, l’emploi d’animaux anthropomorphisés. La BD rock existe sans exister vraiment, mais participe, dans les années 1980, à l’intégration de la bande dessinée au sein d’une culture adulte plus large et dynamique. Il s’agit surtout d’un mouvement passager composé au sein de Métal Hurlant, ainsi que d’émissions (Les Enfants du rock) et de revues/fanzines, qui donne naissance à des auteurs à l’univers très personnel comme Margerin, Jano, Tramber, Dodo et Ben Radis, Pierre Ouin, et, donc, Max.

A l’exception de Panzer Panik avec José-Louis Bocquet, une chronique pleine d’humour noir de la seconde guerre mondiale et de deux albums dans la collection X de Futuropolis avec Pierre Ouin, la science-fiction est le domaine préféré de Max. Mais il ne s’agit pas d’un univers de science-fiction ordinaire, plutôt d’une science-fiction relue par la culture punk qui a déjà su intégrer la SF telle qu’elle se présente dans les pulps et les films de série B. Lire Max, c’est retrouver l’esprit de groupes de punk et de psychobilly comme les Misfits, les Cramps ou les Meteors. Une science-fiction qui possède donc, dans nos années 2000, un certain charme retro. Après tout, c’est une des caractéristiques du travail de Max de ne pas avoir adapté son style et d’avoir su garder le même esprit tout au long de sa carrière. C’est dans l’album Spoty et la lune alphane, paru en 1987 aux Humanoïdes Associés après prépublication dans Métal Hurlant qu’il donne une consistance à son monde fait de robots, de monstres extraterrestres, de planètes désertiques et de galaxies prises dans des guerres incessantes et dans une violence dépourvue de la moindre morale. L’avenir de la race humaine est dans les robots alors que de multiples races extraterrestres parcourent l’univers. Il poursuit dans Douceur Infernale (prépublié dans Métal Hurlant en 1984, puis aux Editions du Poteau, 1995), Démocratie mécanique (Alain Beaulet, 2000) et Sombres ténèbres. Ayant quitté Les Humanoïdes Associés à la fin des années 1980 après le rachat de la maison, il trouve un refuge idéal au sein de l’Association. En 1987, alors que l’Association ne s’appelait pas encore l’Association, Max avait fait partie des premiers auteurs de la collection « Patte de Mouche » lancée par les futurs fondateurs de la maison d’édition associative. (Petite précision : il y eut deux séries de collection « Patte de mouche » avant celle, définitive et actuelle, de l’Association. La collection reprenait le principe de la collection X de Futuropolis : petit format, récit court, prix réduit et, par la même occasion, en repris plusieurs auteurs).

Jano avait peint un univers assez semblable dans Gazoline et la planète rouge en 1989, album qui obtient le prix du meilleur album à Angoulême en 1990. Mais la différence entre Jano et Max, s’il est besoin de les comparer, est que Max ne fait aucune concession à la propreté du style. Il conserve un graphisme volontairement « crade », presque naïf et maladroit, et les aventures de ses robots sont généralement des suites de rebondissements absurdes et désordonnés. Cet absence de repères participe peut-être à l’atmosphère sombre, très marquée dans Sombres ténèbres : l’univers de Max est incohérent et en devient effrayant. L’histoire est celle du robot Geoffroy, un peu niais et crédule et toujours accompagné de son shark-terrier Gwladys. Après s’être engagé dans l’armée par manque d’argent, il se retrouve embarqué dans une suite de péripéties qui vont le faire traverser la galaxie, jusqu’à devenir la proie des Ténèbres, entité chaotique qui se nourrit des molécules des vivants. La quête de Geoffroy commence alors, quête qui ressemble surtout à une fuite pour ce héros bien peu téméraire qui n’avait rien demandé à personne.

Max regarde autant du côté de la science-fiction classique, passionné de Phillip K. Dick (le dieu des robots dans son univers) ou Asimov, que du cinéma de science-fiction des années 50-60. Il faut ajouter à cela l’influence du genre de l’horreur, tant sous ses formes littéraires que cinématographique ( et l’esprit retro de la grande époque de Tales from the crypt et autres comic books d’horreur !). Lovecraft est une référence évidente dans Sombres ténèbres où Geoffroy est confronté à une multitude de démons difformes que Max prend un plaisir certain à dessiner. On ne sait trop s’il faut rire ou se désespérer de la malchance du pauvre robot prisonnier d’une aventure qui le dépasse.

Lupus de Frederik Peeters

Les plus anciens lecteurs de ce blog se souviennent peut-être du cri d’amour que j’avais poussé, il y a fort longtemps, pour l’oeuvre de Peeters qui est pour moi un des auteurs les plus prometteurs de la décennie précédente, mariant l’efficacité narrative à une certaine liberté et beauté du trait (Dieu sait que je saurais me montrer objectif avec l’âge!). Editorialement, Peeters oscille entre ses fidélités toujours entretenues vers l’édition alternative (Atrabile, principalement) et des incursions chez de gros éditeurs (les Humanoïdes Associés, Gallimard).

Ces premières oeuvres ne laissent guère présager d’une incursion dans la science-fiction, et c’est bien d’incursion dont il faut parler, tant il s’approprie le genre à sa façon. Une des caractériques de son oeuvre est la diversité des thèmes abordés, avec toujours, en toile de fond plus ou moins présente, l’onirisme flirtant avec le surréalisme qui lui est propre. Après quelques oeuvres chez l’éditeur suisse Atrabile, auquel il se joint dès les débuts de l’entreprise en 1997 (Fromage Confiture, Brendon Ballard), l’oeuvre qui le fait connaître à un plus large public est Pilules bleues, toujours chez Atrabile : une oeuvre autobiographique qui raconte, sur un ton étonnamment léger, son histoire d’amour avec une séropositive. Nous sommes en 2001, la vogue de l’autobiographie en bande dessinée bat son plein et le succès que rencontre l’ouvrage est mérité. Puis, en 2003, il commence simultanément deux séries, Lupus chez Atrabile et Koma aux Humanoïdes Associés. L’écart est grand avec Pilules bleues, du moins en apparence, puisqu’il s’agit cette fois de fictions au scénario complexe, oscillant entre la science-fiction pour Lupus et le fantastique pour Koma, même si les frontières sont très poreuses. De ce second projet, scénarisé par Pierre Wazem, retenons simplement qu’il apprend à Peeters à utiliser la couleur et qu’il lui offre la possibilités d’exprimer un imaginaire graphique encore inédit sur une longue histoire, mais avec quelques contraintes, puisqu’il doit suivre un scénario et travaille pour une parution cadrée chez un grand éditeur. Pour Lupus, les données sont les mêmes, si ce n’est que la liberté y est encore plus grande et l’oeuvre en est plus personnelle. Par la suite, Peeters s’attaque au polar réaliste (R.G. avec Pierre Dagon, Gallimard, 2007-2008) puis poursuit dans la voie de l’onirisme surréalisant (Pachyderme chez Gallimard, 2009).

D’emblée, on se situe dans une science-fiction un peu particulière, loin du space opera et de l’aventure galactique : deux amis d’enfance, Lupus et Tony, voyagent dans leur vaisseau à la recherche des meilleurs coins de pêche de la galaxie, ainsi que des meilleures drogues du système. La SF est d’abord un décor exotique pour une histoire d’amitié banale : la rencontre avec une jeune fugueuse, héritière d’une des plus riches familles de l’univers, sépare peu à peu les deux amis qui tombent naturellement amoureux d’elle et révèlent leurs failles et les non-dits qui les opposent. Pas d’extraterrestres ni de guerres : dans ce futur, seules ont changé les dimensions du monde à investir, mais les hommes et leurs problèmes sont restés les mêmes.

Puis, progressivement, l’histoire s’emballe et l’aventure rattrape Lupus qui doit s’enfuir avec Sanaa, la fugueuse, que ses parents veulent à tout prix récupérer. Lupus est une longue fuite du héros vers sa propre tranquillité et, par la même occasion, une quête initiatique qui se termine par son passage, symbolique puis réel, à l’âge adulte. Je laisse ici la parole à Peeters lui-même qui parle de son travail dans Histoire naturelles, catalogue de l’exposition qui lui a été consacré à Lausanne en 2009 : « Il est vrai que je n’exploite pas le background de la SF comme il est d’usage de le faire. Mon utilisation n’est pas technique ou politique mais symbolique. Chaque décor, chaque planète, chaque vaisseau, chaque personnage bizarre est utilisé en écho aux turpitudes des protagonistes. Je cite souvent Moebius qui dit que la SF est le terrain idéal pour dessiner à l’extérieur les paysages intérieurs des personnages. ». Il enchaîne en inteprétant ce récit comme une « autofiction » où sa vie personnelle a pu influer directement sur le déroulement de l’histoire. Le rapport avec Pilules bleues n’est donc peut-être pas si difficile à concevoir : après tout, il s’agit dans les deux cas d’une histoire d’amour et de la description du moment où le protagoniste quitte l’adolescence.

La réalisation de Lupus est avant tout un travail d’improvisation : pas de plan préconçu, et au final une écriture très libre, ce qui me permet un autre rapprochement avec le Moebius improvisateur du Garage hermétique. Peeters décrit toutefois un important travail de redécoupage qui est venu prolonger la version « brute » de l’oeuvre.

La science-fiction de Peeters est profondément contemplative, avant tout en raison du caractère du personnage principal, Lupus, héros discret qui passe tout son temps à éviter l’aventure. Peut-être est-ce là le charme de cette oeuvre : un évitement permanent des moments de tension les plus intenses, occultés par quelques artifices graphiques ou minimisés par le héros. Peeters est alors un formidable dialoguiste, non pas seulement parce que ses dialogues sont bien ciselés, mais parce que ses silences le sont tout autant, porteurs, par l’image seule, d’autant de sens et d’émotions. Ainsi, quand Sanaa va enfin révéler à Lupus la raison de sa fugue, ses paroles se transforment dans sa bulle en de simples bâtons illisibles, comme si, finalement, cet élément de l’intrigue n’était pas si important ; comme si l’essentiel n’était pas dans le drame, mais dans la recherche d’une forme de plénitude. Il suffit de considérer la manière dont, dans le dernier volume, l’intrigue principale se dissout lentement en une succession de scènes à la temporalité incertaine, jusqu’à la fin qui frise l’abstraction puisqu’il ne s’agit plus que d’une suite de cases auxquelles le lecteur a pour charge de donner du sens.

J’avais déjà relevé cette tendance de Peeters à se détacher de l’action et de la narration pour dessiner des cases dont la valeur est purement contemplative. Dans Lupus, il multiplie ainsi les très gros plans sur des oreilles, des pieds, des objets du quotidien, et s’arrête sur d’étranges formes organiques, comme ces mollusques spatiaux gigantesques qui reviennent sans cesse dans notre champ de vision sans qu’aucune explication n’en soit donné. Ce n’est pas pour lire une histoire que l’on finit par aimer Lupus, mais pour le simple plaisir de regarder des images, des formes, qui nous parlent. L’alliance de la science-fiction et des hallucinations suite à des prises de drogue, fréquente chez les personnages de la série, renforce l’onirisme de cette oeuvre dont le dimension symbolique est très forte. Ces symboles passent par le seul pouvoir évocateur des images, et c’est en cela que Peeters est un dessinateur hors pair, capable de créer un univers mental par une succession d’images, ce qui est, en somme, l’essence même de la bande dessinée.

Pour en savoir plus :

Max, Sombres ténèbres, L’Association, 2001-2005 (5 tomes)

Frederik Peeters, Lupus, Atrabile, 2003-2006 (4 tomes)

Histoires Naturelles, le catalogue consacré à Frederik Peeters (2009)

Une interview de Max

Ping : Petits trésors des années 2000 : Max et Laurent André | Phylacterium