C’est une sortie récente qui m’a inspiré cette chronique triple autour des albums suivants : Monroe de Pierre Wazem et Tom Tirabosco (Casterman, 2005) Groenland Manhattan de Chloé Cruchaudet (Delcourt, 2008) et Celle qui réchauffe l’hiver de Pierre Place (Delcourt, 2011). Trois albums sur un même sujet : les déboires historiques et contemporains du peuple inuit dans sa confrontation avec l’Occident. Par le biais de fictions aux styles forts différents, c’est une des cultures les moins bien connues de la planète qui est la matière première de l’aventure.

Ensemble de peuples autochtones vivant dans les terres situées autour de l’océan Arctique (actuellement : Groenland, province du Danemark mais de plus en plus autonome depuis 1979 ; Alaska, état des Etats-Unis ; Nunavut, territoire du Canada), le peuple inuit subit la colonisation occidentale dès le XVIIIe siècle. Cette colonisation est généralement liée à la recherche du passage du Nord-Ouest, reliant l’océan Atlantique à l’océan Pacifique par l’Arctique ; puis, au XXe siècle, ce sont les richesses minières qui attirent les Occidentaux. Le paradoxe fut cependant que, bien que revendiquant les territoires inuits comme leur possession, les Occidentaux (Danois, Russes et Nord-Américains) n’en connaissaient que très peu la nature exacte et la géographie. La découverte de la culture inuite se fit progressivement, lors des explorations polaires du XIXe siècle. Elles s’accélèrent au tournant des XIXe et XXe siècle, autour de Joseph-Elzear Bernier, James et Joseph Tyrell, Roald Amundsen et Knud Rasmussen. Du fait des explorations, la connaissance du peuple inuit par les Occidentaux va avant tout passer par des récits de voyage, puis par de nombreux documentaires après l’invention du cinématographe. Nanouk l’esquimau de Robert Flaherty fait connaître, en 1922, la vie quotidienne d’un Inuit de la baie d’Hudson : l’inspiration de ce film documentaire est bien ethnologique. Leur assimilation dans la fiction semble plus tardive et plus limitée que les autres cultures autochtones ; les amérindiens ont vite été importés dans le riche folklore du western qui se développe à la fin du XIXe siècle. Ce sont d’autres thèmes en lien avec le pôle nord qui sont plus volontiers mis en avant dans les fictions que les peuples qui y vivent : les explorations, le mythe de Thulé et de l’Hyperborée, et les animaux exotiques que sont le pingouin et l’ours polaire, ces derniers intègrant notamment la culture enfantine, sont transformés en stéréotypes romanesques et des représentations types commencent à émerger. Dans les années 1950, le courant ethnographique est encore très présent et dynamique, avec la parution en 1955 du livre Les derniers rois de Thulé de l’explorateur français Jean Malaurie, qui poursuit la tradition des récits d’immersion totale dans la culture inuit, tels ceux de Knut Rasmussen.

C’est aussi là l’originalité des albums dont je souhaite parler aujourd’hui : il s’agit bien de fictions qui mettent en scène le peuple Inuit comme personnages principaux, non de récits d’explorateurs. Un retournement de perspective qui permet un regard plus seulement scientifique ou ethnologique sur la culture inuit, mais qui laisse une large part au déploiement d’un merveilleux exotique. Chacun des auteurs s’est approprié ce thème d’une manière forte différente, en se basant sur des représentations encore à construire.

Pierre Wazem et Tom Tirabosco, ou l’ironie du silence

L’album de Pierre Wazem et Tom Tirabosco est mystérieusement titré Monroe. Un titre qui ne s’éclaire qu’à la lumière du point de départ presque surréaliste choisi par les deux auteurs : en 1962, un groupe d’inuits chasseurs de baleine découvre dans les entrailles d’une de leurs proies un escarpin blanc qu’ils identifient comme celui de l’actrice Marilyn Monroe. L’un d’eux est désigné pour partir à la rencontre des Occidentaux et aller rendre à Marilyn sa chaussure, pour une lapidaire raison : « On ne peut pas marcher avec une seule chaussure ». L’heureux élu, de rencontre en rencontre, affronte l’étrangeté d’un monde moderne qu’il ne maîtrise pas, et va d’une déception à l’autre vers sa propre déchéance. La mésaventure d’un seul a fonction de parabole pour tout un peuple, confronté à des codes qui ne sont pas les siens et ne risquent que de le détruire. Derrière l’aventure se niche aussi un conte initiatique, le récit d’une transformation progressive.

Le fable de Monroe n’est pas véritablement muette, mais l’effet de contraste joue entre un peuple Inuit avare de mots (ils parlent surtout avec leur visage) et les Américains bavards que le personnage principal rencontre sur sa longue route. Des paumés, pour la plupart, qui n’ont pas plus d’attaches que lui. A ce titre, d’ailleurs, les deux auteurs suisses, bien loin de toute intention documentée et scientifique, manipulent notre propres clichés d’Européens, tant sur les Inuits que sur les Américains. Les premiers sont naïfs, les seconds désabusés et violents. Les images de l’Amérique dessinées par le trait épais de Tom Tirabosco sont profondément évocatrices, des grandes forêts de pins aux rues désertes des quartiers pauvres, en passant par un sombre cargo à la dérive. S’y oppose la croyance de l’Inuit, attaché à son icône-Marylin, à son escarpin blanc, à son « Hollywood ». C’est à une Amérique tout aussi cinématographique dans son inspiration, mais bien loin de la grandeur de la grande époque hollywoodienne, qu’il va se trouver confronté.

Derrière les mots, réduits à une fonction utilitaire, l’image est bien au centre du dispositif dans Monroe, en tant que vecteur de croyances : c’est à cause d’une simple photographie de Marilyn Monroe que l’Inuit part à l’aventure, pensant que la chaussure appartient à l’actrice (la date de 1962 est choisie avec soi : c’est l’année de la mort de Marilyn Monroe), ignorant des notions de production en série et encore subjugué par un culte de l’image sacré, même quand elle vient d’Hollywood, machine à construire de fausses images.

Même si la fable court au rythme d’un road-movie américain, avec son lot de péripéties et de violences, elle n’en oublie pas sa dimension morale. De la gentillesse initiale de l’Inuit, il ne reste plus grand chose à la fin de son aventure quand il a affronté les réalités douces-amères du « rêve » américain.

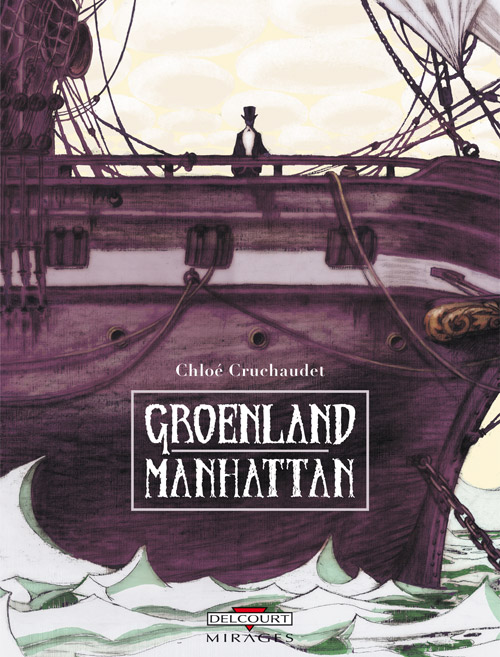

Chloé Cruchaudet, ou l’ambiguité de la science

Il est toujours question de confrontation, de transformation et de voyage dans Groenland-Manhattan de Chloé Cruchaudet. L’histoire est celle de Minik, un jeune esquimau choisi par l’explorateur Robert Peary en 1897 pour être présenté au public new-yorkais et étudié par les scientifiques américaines. Arraché à sa famille, il est élevé par des Blancs et finit par s’intégrer à la culture occidentale et changer d’identité, au point d’être étranger sur sa terre d’origine.

Ce qui est intéressant dans Groenland-Manhattan est le traitement qui est fait de la science. Dans un premier temps, la science sert l’album. Chloé Cruchaudet s’est en effet inspirée d’une solide documentation, et donne en fin d’ouvrage une bibliographie, des références en ligne, et des photographies d’époque. Son récit met en scène des personnes ayant réellement existé : c’est le cas de Robert Peary, célèbre explorateur des régions polaires (1856-1920), mais aussi de Minik, dont l’histoire a fait l’objet d’un documentaire par Delphine Deloget en 2003. Chloé Cruchaudet a travaillé avec elle pour l’album et est allée voir les sources d’archives qui relatent la courte vie de Minik, qui meurt à 28 ans. Ce poids de l’histoire fait toute la densité romanesque de Groenland-Manhattan qui croise les questions de la colonisation et de l’acculturation, répétant là encore, par le destin d’un homme, celui de son peuple. Mais en même temps, la science est aussi ce qui motive le déracinement de Minik, que les hommes du museum d’histoire naturelle vont étudier sous tous les angles et exposer comme un objet de musée, avant que l’intérêt pour les exhibitions d’Inuits ne s’émoussent. Dans le New-York de la Belle Epoque, la science devient vite spectacle. Là se situe toute l’ambiguïté entre la recherche de savoir et ses limites humaines. L’Occident du début du XXe siècle va bientôt, avec la guerre, entrer dans une phase de questionnement autour du progrès.

D’une certaine façon, Chloé Cruchaudet revient à la tradition du documentaire ethnographique comme voie d’accès privilégié à la culture inuit. Elle le traite comme sujet, et dans sa démarche de documentation. Mais elle en retourne aussi la perspective en illustrant la vision de l’explorateur par les Inuits et non le choc de l’Occidental auprès d’un peuple exotique, thématique courante des récits d’exploration. Le traitement graphique est ici essentiel. Par les dialogues, elle signifie l’incompréhension, les paroles des Américains étant remplacées par des gribouillis quand les Inuits les écoutent. Par de courtes séquences oniriques, probablement inspirées des codes graphiques de l’art inuit, elle déploie le monde rêvé de Minik, une Amérique où les gratte-ciel sont des tipis posés les uns sur les autres. Par contraste, les images américaines sont de modernes et sèches coupures de presse, où les caractères imprimés remplacent les courbes fantastiques.

Là où Monroe traitait à la façon manichéenne des fables la mise en relation d’un peuple inuit avec leurs colonisateurs occidentaux, Chloé Cruchaudet est bien davantage dans l’entre-deux, à l’image de son héros qui, d’Inuit, devient un vrai Américain. Il navigue entre la science et le rêve, entre les bienfaits de la « civilisation » et le calme de la vie dans les régions polaires. Et lorsque le rêve du grand Nord a perdu toute sa valeur auprès des spectateurs américains, l’histoire s’achève sur la vanité des grandes épopées héroïques.

Pierre Place, ou le merveilleux moderne

C’est sur la plateforme en ligne 8comix (http://cellequirechauffe.8comix.fr/) que vous pourrez lire les soixante premières pages de Celle qui réchauffe l’hiver de Pierre Place, sorti en avril 2011, album qui m’a inspiré cet article. Le voyage dans la culture inuite y est plus durable et profond, parce qu’il s’inscrit dans leurs croyances, et le potentiel narratif des légendes locales. Plusieurs récits se mêlent autour d’un même groupe : celui de Amaat, né au moment où le printemps venait juste chasser un hiver venteux ; celui de Tagak et Anki, chargés au nom de leur tribu d’aller coiffer la « Déesse sous la mer » pour qu’elle libère les poissons et les phoques de sa chevelure et rendent aux chasseurs leurs proies.

Si Chloé Cruchaudet se situait encore dans la veine ethnographique, Pierre Place s’en éloigne définitivement. Ce n’est pas sur le mode de la précision documentaire qu’il se situe, mais il travaille au contraire à nous rendre plus proches la vie des Inuits. Quitte parfois à jouer sur l’anachronisme, quand ses personnages empruntent à nos propres familiarités gestuelles ou langagières. Il n’est plus du tout question de confrontation entre une modernité occidentale et une « authenticité » inuite, mais d’une étrange fusion des deux, dont l’album est parsemé d’indices : ainsi de Mifune, un vieux taxidermiste Japonais vivant dans une carcasse d’avion au sein de la tribu ; ou encore de l’improbable irruption d’une chanson de Renan Luce au fond des mers.

La gestion du merveilleux est le principal moteur de cette modernisation qui n’est pas là pour choquer ou dénoncer mais pour rapprocher. Alors que Pierre Wazem en revenait presque à la structure narrative du conte, Pierre Place utilise le contenu des contes locaux, mais les retravaille sous une forme moderne occidentale. Ses Inuits ont clairement glissé d’un discours légendaire mythifié et sacralisé à une proximité avec le merveilleux qui fait de la rencontre entre les deux aventuriers, Anki et Tagak, et la Déesse sous la mer une simple séance de séduction, et non plus un rituel magique. Engoncé dans son scaphandre, Anki évacue les traditionnelles « épreuves » de conte de fées en deux ou trois coups de poings. Un dialogue entre deux personnages illustre peut être mieux que tout le glissement d’un imaginaire codifié à l’aventure fictionnelle moderne. Parlant de leurs maris respectifs partis à l’aventure au fond des mers, deux femmes échangent : « Je me dis juste que deux manchots valent mieux qu’un seul. » « C’est même pas un proverbe, ça ! » « Bah non, c’est juste une phrase. » « Ça sonnait un peu proverbe. ».

La familiarité de ces aventures inuits n’empêche pas Pierre Place de déployer un fantastique graphique élégant. Les séquences relevant du merveilleux sont l’occasion de dessiner d’étranges monstres difformes. Mais là où Chloé Cruchaudet mettait l’accent sur l’exotisme du rêve, Pierre Place ne différencie pas la vie quotidienne de la vie de l’esprit. Le merveilleux fait partie de leur quotidien. Une autre façon de faire d’un peuple peu connu des héros modernes.