Dans la foulée de l’explosion des années 1970, la décennie suivante s’annonce tout aussi variée en matière de bande dessinée de science-fiction. Fait significatif : parmi les dix Grands Prix qui se succèdent au FIBD d’Angoulême de 1980 à 1990, sept sont des auteurs de science-fiction (Moebius, Gillon, Forest, Mezières, Lob, Bilal, Druillet). Au moins au début, Métal Hurlant en est encore le pôle dominant. En 1981, Moebius, dont je vous parlais dans l’article précédent, lance avec Alejandro Jodorowski une nouvelle série, L’incal, promise à un glorieux avenir puisqu’elle connaît jusqu’à nos jours de multiples embranchements, séries parallèles et dérivées, préquelles et séquelles… Une génération d’auteurs s’est formée à l’école de Métal Hurlant et connaît alors le lancement définitif de sa carrière : citons Enki Bilal, présent dans le journal de 1976 à 1981. Il commence dans Pilote sa Trilogie Nikopol en 1980 et est sans doute l’un des auteurs de science-fiction les plus marquants de la décennie.

Je ne vais donc pas vous parler d’Enki Bilal, ce serait trop facile… Trois autres auteurs vont cette fois m’occuper les méninges : François Schuiten et Chantal Montellier commencent dans Métal Hurlant qui, décidément, reste un espace incontournable ; le scénariste Benoît Peeters, quant à lui, vient plus directement de la bande dessinée belge, au sein de laquelle il joue à la fois un rôle de scénariste, d’éditeur et d’érudit.

La science-fiction dans ses enjeux sociaux et littéraires

Si j’ai choisi ces deux auteurs, c’est qu’ils relèvent d’une tendance de la science-fiction graphique bien différente des univers de fantaisie de la plupart des auteurs vus jusque là. Les univers de Montellier d’un côté et de Schuiten et Peeters de l’autre ne cherchent pas l’exotisme de mondes fantastiques (du moins pas uniquement) mais sont conçus comme des miroirs de nos sociétés contemporaines. Après la débauche graphique des années 1970, la science-fiction graphique française se diversifie très largement en allant chercher de nouveaux thèmes et de nouvelles ambiances ; preuve, sans doute, de sa bonne santé. Enki Bilal, dans sa Trilogie Nikopol (1980-1992), propose lui aussi un univers d’anticipation se déroulant dans un Paris fasciste en 2023. Il avait déjà expérimenté une forme de fantastique social dans la série des Légendes d’aujourd’hui scénarisée par Pierre Christin (1975-1977). A cette date, le politique s’est emparé de la bande dessinée qui ne se destine plus seulement à faire rire ou rêver, mais aussi à faire réfléchir et à dénoncer. En 1979, Hermann commence sa série post-apocalyptique Jeremiah qui aborde lui aussi des thématiques sociales. A l’autre bout de la décennie, on pourrait placer la série de Joseph Béhé et Toff, Péché mortel, qui commence en 1989 dans Pilote. Les deux auteurs imaginent un futur proche (1996) où, suite à une épidémie de VIH, les pratiques sexuelles sont violemment contrôlés par la milice armée du parti prêt à arriver au pouvoir.

Les oeuvres citées ci-dessus relèvent d’une branche de la science-fiction généralement appelée « anticipation ». L’anticipation met en scène un futur souvent proche où l’auteur imagine quelles seront les évolutions de la société en s’appuyant sur le contemporain. Bien souvent, ce fort rapport à l’actualité fait des univers d’anticipation des projections en miroirs visant à pointer du doigt certaines caractéristiques des sociétés contemporaines. En représentant ce qui « pourrait » être, l’auteur cherche à apporter à son public un enseignement, en plus du divertissement que suppose toute fiction.

En France, jusque vers 1950, le terme « roman d’anticipation » est parfois utilisé à la place de l’anglicisme science-fiction. Ce refus n’est pas sans fondement : historiquement, les romans d’anticipation annoncent ce qui deviendra au XXe siècle la science-fiction ; ils ont sur le genre une antériorité certaine. Il suffit de considérer, par exemple, ce roman écrit en 1771 par Louis-Sébastien Mercier, L’an 2240 s’il en fut jamais : il dérive en réalité d’un modèle littéraire encore plus ancien, l’utopie, qui cherche à représenter un monde idéal ou idéalisé qui puissent être comparé avec le nôtre, dans un but souvent satirique et dans une tonalité souvent philosophique. Le terme vient de Utopia de Thomas More, écrit en 1516, et on emploie parfois celui de « dystopie » pour désigner une utopie représentant un mode négatif par rapport au nôtre, recèlant nos pires défauts plutôt que les plus beaux idéaux humains.

Cette idée de projection dans un futur proche a été exploitée par les auteurs considérés comme les pionniers de la science-fiction, Jules Verne en tête. Mais il faut attendre le XXe siècle pour que plusieurs auteurs lui donnent un contenu plus directement philosophique ou politique. Les quatre oeuvres qui symbolisent le mieux cette tendance de l’âge « classique » de la science-fiction sont Le Meilleur des mondes d’Aldous Huxley (1932), Ravage de René Barjavel (1943), 1984 de George Orwell (1948) et Fahrenheit 451 de Ray Bradbury (1954). A des degrés divers, ces oeuvres masquent derrière la fiction des questions morales, sociales et politiques importantes, dénonçant l’eugénisme et la sélection sociale, le culte du progrès, le totalitarisme et la pensée unique, la poursuite des intellectuels. Tout au long du XXe siècle, et en fonction de l’évolution des idéologies, le genre de l’anticipation a produit beaucoup d’autres oeuvres, romans, films et bandes dessinées.

Chantal Montellier et le totalitarisme : Social fiction

Un recueil récemment paru chez Vertige Graphic regroupe trois récits de science-fiction de Chantal Montellier : 1996, Shelter et Wonder city. Ils ont en commun d’avoir été publiés dans la revue Métal Hurlant entre 1977 et 1982, puis en albums aux Humanoïdes associés, respectivement en 1978, 1980 et 1983. J’avais déjà évoqué Chantal Montellier dans un article sur Odile et les crocodiles, l’un de ses albums les plus célèbres. Sa carrière est très liée à Métal Hurlant : elle y fait ses premiers pas dans la bande dessinée avant d’entrer dans la revue A suivre. Elle est également à l’origine d’une éphémère revue de bande dessinée intitulée Ah nana !, éditée par les Humanoïdes associés, et qui cherche à défendre la bande dessinée féminine et féministe, entre 1976 et 1978.

Le militantisme politique et social est le thème principal de la plupart des oeuvres de Montellier : elle est une des premières à imaginer, dès le milieu des années 1970, des bandes dessinées proprement politiques.

Les récits réunis dans Social fiction se situent chronologiquement au début de la carrière de Montellier qui, par la suite, ne poursuivra pas sur la voie de la science-fiction. C’est que la science-fiction, chez Montellier, remplit la même fonction que chez George Orwell qui, rappelons-le, n’a jamais écrit qu’un seul récit de science-fiction, 1984. Elle est utilisée pour dénoncer les dérives de la société contemporaine de manière biaisée, au moyen d’un univers « exagerée ». Le parallèle entre Orwell et Montellier ne s’arrête d’ailleurs pas là : tous deux sont des auteurs éminemment politiques qui firent aussi oeuvre de témoins des injustices de leurs époques, soit par le biais de la fiction (La ferme des animaux pour Orwell, la série Julie Bristol pour Montellier), soit par le biais du documentaire-reportage (Hommage à la Catalogne pour Orwell ; Tchernobyl mon amour pour Montellier).

Les thèmes des trois récits de Social fiction sont issus de l’esthétique de l’anticipation politique. Ainsi de Wonder city, qui raconte une histoire d’amour au sein d’une cité totalitaire et paternaliste pratiquant la sélection génétique. Un « meilleur des mondes » où l’on croise des problématiques féministes récurrentes chez Montellier. Shelter va plutôt voir du côté de la plus grande des peurs de guerre froide : la menace atomique. Un groupe de personnes se retrouve prisonniers d’un centre commercial à la suite d’une explosion atomique qui a certainement fait d’eux les derniers survivants de l’apocalypste nucléaire. La micro-société autarcique qui se crée, sous l’égide de l’administration du centre, prend doucement tous les aspects d’un régime fasciste… Enfin, 1996, dont le titre est une référence évidente à 1984, est une suite de séquences plus ou moins longues où Montellier imagine l’évolution cauchemardesque de la société : racisme institutionnalisé, ségrégation sociale, violence et rééducation idéologique. Autant de motifs classiques mais réinvestis ici par l’auteur dans son style propre.

Il faudrait aussi évoquer le graphisme de Montellier, inspiré de tendances artistiques qui lui sont contemporaines et qui cherchent, justement à mettre en scène le monde moderne. Suivant l’esthétique du pop art qui domine les années 1960, elle exploite l’imagerie de la société de consommation : ses visages stéréotypées, ses slogans vides de sens, ses architectures froides et grises. A la manière de Robert Rauschenberg, de Richard Hamilton, de Martial Raysse et Hervé Télémaque en France, elle développe un style proche du photo-montage faite d’une froideur glacée. Ce lien visuel avec la société moderne ne fait que rendre plus oppressantes encore les intrigues. La mise en images de l’anticipation totalitaire est parfaitement réussie, dans ce que l’image peut avoir d’angoissant, par son uniformité et sa grisaille.

Schuiten et Peeters et l’utopie : La fièvre d’Urbicande

Après les dystopies effrayantes de Montellier, l’univers des Cités obscures de François Schuiten et Benoît Peeters peut sembler plus paisible et aussi plus familier, au vu du succès que la série a pu rencontrer dans le public. Le principe qui régit cette série, que les deux auteurs ont imaginé en 1983 avec Les murailles de Samaris est celui d’un monde parallèle au nôtre, extrêmement proche par de nombreux aspects, mais qui en diffère sur beaucoup d’autres. Il est possible de circuler d’un monde en l’autre, et Schuiten et Peeters se sont amusés à imaginer, dans des villes françaises ou belges, les décors de « points de passage » comme la station Arts et Métiers à Paris. C’est tout leur talent que d’avoir créé un monde dans son ensemble et sa complexité, en utilisant d’autres ressources que la bande dessinée (livre illustré, exposition, etc.).

La fièvre d’Urbicande s’appuie sur la tradition de l’utopie urbanistique. Et puis aussi, il faut bien vous l’avouer, parce que c’est sans doute mon album préféré de la série. Il est centré autour d’Eugen Robick, urbatecte (comprendre : architecte travaillant à l’échelle d’une ville) de la cité d’Urbicande qui souhaite en faire une cité idéale, parfaitement symétrique et harmonieuse. Ses projets pour la ville se trouvent interrompus suite aux décisions de l’oligarchie dirigeante qui préfère que les deux rives de la ville, séparant riches et pauvres, ne communiquent pas trop entre elles, et encore moins « architecturalement ». C’est là qu’une mystérieuse structure cubique fait son apparition ; elle grandit de jour de jour, créant de plus en plus d’embranchements jusqu’à envahir la ville et perturber son fonctionnement. Le réseau, cette chose étrange, à la fois vivante et minérale, devient bientôt le principal sujet de préoccupation de notre urbatecte. Comme beaucoup d’autres albums, La fièvre d’Urbicande trouve un prolongement dans un ouvrage sorti en 1985, Le mystère d’Urbicande, qui est une sorte de faux livre écrit par Eugen Robick pour l’étude du « réseau » (on peut lire cet étrange objet en ligne, sur ce site).

Il est toujours délicat de parler de « science-fiction » à propos de l’univers des Cités obscures. Certes, la science y est très présente, avec son cortège de machines extraordinaires, de voyages spatiaux, de cités gigantesques ; mais les intrigues vont plus souvent voir du côté du fantastique. Pourtant, ce monde semble s’être arrêté au temps des romans de Jules Verne, des machines à vapeur et des voyages extraordinaires. Le célèbre écrivain, souvent considéré comme un précurseur de la science-fiction pour ses romans d’anticipation scientifique, devient même un personnage de l’univers de Peeters et Schuiten, l’un de ces terriens qui visitent régulièrement le monde des Cités obscures. C’est bel et bien dans une science-fiction coincée au XIXe siècle que nous conduisent les deux auteurs, et c’est ce qui fait tout le charme de leur univers. Il est vrai que dans les années 1980 se forge peu à peu le concept de « steampunk », un sous-genre de la science-fiction qui se situe dans des esthétiques de la fin du XIXe siècle (l’époque victorienne des anglais) où la machine à vapeur aurait triomphé de l’électricité. Il se réfère souvent, dans l’esthétique et dans les thèmes, à Verne et Wells. Sans que Les cités obscures en ressortissent véritablement, elle partage avec le steampunk l’idée de revenir aux origines du genre.

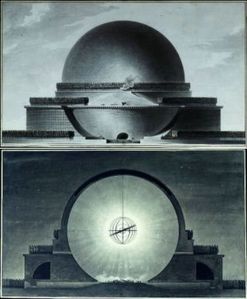

Et puis François Schuiten, après tout, a commencé sa carrière à Métal Hurlant dans la science-fiction avec la série Métamorphoses, scénarisée par Claude Renard (1980-1982). Il s’y est forgé un style réaliste (qui est celui de la SF « originelle » type space opera) et un goût pour les architectures vertigineuses. Lui-même fils d’architecte, il réemploie pour Les Cités obscures une importante masse de connaissances architecturales. Chacune des « cités » de chacun des albums s’inspire de styles architecturaux réels. Urbicande évoque d’abord une cité Art déco monumentale composée de larges formes géométriques parfaitement symétriques imbriquées les unes dans les autres. Le génie de Schuiten est d’avoir étendu cette esthétique à tout son décor : les vêtements, le mobilier, et jusqu’à l’écriture, obéissent aux mêmes principes. L’autre source d’inspiration de Schuiten est celle des cités utopiques imaginées soit à la fin du XVIIIe siècle par les architectes Claude-Nicolas Ledoux et Etienne-Louis Boullée, soit dans l’entre-deux-guerres par Hugh Ferris, Le Corbusier et Tony Garnier (Ferris et Boullée sont explicitement citée dans l’album). Tous ces architectes s’inspirent de des formes simples et épurées pour imaginer des villes idéales capables d’améliorer la vie en société. Le personnage fictif d’Eugen Robick concentre, ou même exacerbe ces tendances ayant existé mais ne s’étant jamais parfaitement réalisées, faute de projets.

Etienne-Louis Boullée - Cénotaphe pour Newton - 1784 ; Schuiten se sert de ce projet de Boullée pour concevoir la maison d'Eugen Robick

La fièvre d’Urbicande paraît d’abord en prépublication dans la revue (A suivre) des éditions Casterman. Revue importante pour la bande dessinée des années 1980, elle se donne comme objectif, dès sa création en 1978, de promouvoir une bande dessinée adulte d’auteur qui prenne modèle sur le roman. Au sein de la revue est donnée une grande liberté aux auteurs concernant le nombre de pages et le chapitrage de leur histoire « à suivre », comme l’indique le titre. La rhétorique de la revue est celle de la littérature, comme le signale le premier éditorial qui proclame « l’irruption sauvage de la bande dessinée dans la littérature. ». La fièvre d’Urbicande, deuxième épisode de la série des Cités obscures, ne déroge pas à la règle : il frôle les cent pages et se découpe en chapitres qui offrent une nouvelle forme de progression romanesque. Pour l’édition en album est même ajouté au début une lettre d’Eugen Robick à la Commission qui fait office de prologue à l’histoire, amplifiant encore la densité de l’intrigue et introduisant de larges pages de textes. L’histoire est d’ailleurs racontée par Eugen Robick lui-même qui note dans son journal de bord l’évolution de la situation au jour le jour. Les années 1980 voit surgir la voix narrative dans l’album de bande dessinée.

Les rapport entre bande dessinée et littérature en sortiront changés. La première peut dorénavant emprunter plus frontalement aux outils narratifs de la seconde. Durant la décennie 80, la bande dessinée est progressivement admise dans le cercle des « littératures ». Même si l’on ne parle pas encore de « roman graphique », la collection engendrée par la nouvelle revue de Casterman est celle des « romans «(à suivre) ». En 1978, Chantal Montellier rejoint elle aussi l’équipe de (A suivre). Chez nos trois auteurs du jour, la bande dessinée se nourrit désormais de l’influence d’une variété d’autres arts et médias : le pop art, l’architecture, l’anticipation politique, l’utopie fantastique.

A suivre dans : années 90 : Jacques Lob et Jean-Marc Rochette, Le Transperceneige et François Bourgeon et Claude Lacroix, Le Cycle de Cyann

Pour en savoir plus :

Chantal Montellier, Social fiction, Vertige Graphic, 2006

François Schuiten et Benoît Peeters, La fièvre d’Urbicande, Casterman, 1985 (nombreuses rééditions depuis)

Le site internet de Chantal Montellier : http://www.montellier.org/

Le site internet des Cités obscures : http://www.urbicande.be/